In Stuttgart endete der Zweite Weltkrieg schon gut zwei Wochen vor der endgültigen Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945. Am 21. April begannen französische Truppen, nahezu kampflos die Stadt zu besetzen, tags darauf wurde sie vom damaligen Oberbürgermeister Karl Strölin (NSDAP) offiziell übergeben. Auch wenn Stuttgart von extrem zerstörerischen Endkämpfen wie in Berlin oder Breslau verschont blieb, durch den alliierten Luftkrieg war schon davor ein großer Teil der Stadt dem Erdboden gleichgemacht worden. Über ein Fünftel der Gebäude waren mindestens zur Hälfte zerstört. Die Luftangriffe hatten über 4.600 Tote gefordert, als Soldaten waren rund 14.000 Stuttgarter gestorben. Von den rund 4.500 jüdischen Bürger:innen, die 1933 noch hier lebten, überlebte ein Drittel den NS-Terror nicht, dazu kommen noch unzählige Opfer unter den politisch Verfolgten, Sinti und Roma, Kranken im Rahmen des "Euthanasie"-Programms und Zwangsarbeiter:innen.

Stuttgart sähe also in vielerlei Hinsicht völlig anders aus, wenn es die Nazis nicht gegeben hätte. Auch das Stuttgarter Rathaus war bis auf die Grundmauern zerstört – der vordere Gebäudeflügel zum Marktplatz hin wurde danach komplett neu gebaut. Im seinem Inneren war dann auch auf andere Weise der Bezug zur Vergangenheit gekappt: In der Galerie der Ehrenbürger der Stadt im ersten Stock ist bis heute zwischen Karl Lautenschlager (OB bis 1933) und Arnulf Klett (OB ab 1945) eine Leerstelle; es fehlt der Nationalsozialist Strölin. Und entsprechend wird auch nirgendwo im Rathaus daran erinnert, wie unter seiner Regie im Frühjahr 1933 ungeheuer schnell die kommunale Demokratie zerstört wurde, wie rund 200 städtische Beschäftigte und Beamt:innen entlassen wurden, Stadträte der KPD und SPD aus dem Amt getrieben wurden.

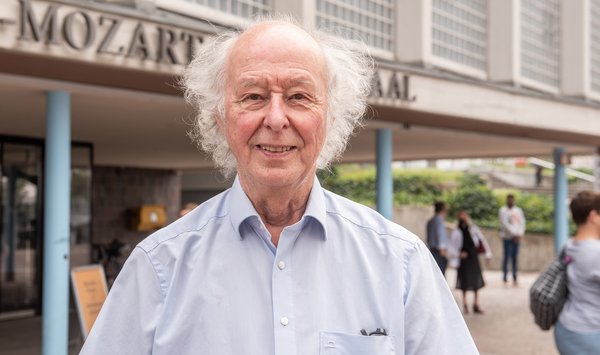

An diese Leerstellen hatte schon vor vier Jahren das Projekt "Stolperkunst" mit seinem Film "Die doppelte Lücke" erinnert (Kontext berichtete). Der Film wurde sogar im Rathaus vor allen Stadträt:innen gezeigt, die sich am Ende einig waren, dass die Lücken geschlossen werden müssten. Wie genau, das zu klären, bedurfte es erneut einer gewissen Zeit. Nun wird es konkret: Am 14. Juli wird im Rathaus ein Gedenkort eröffnet, im Erdgeschoss unter der große Treppe, damit man ihn nicht erst lange suchen muss. Harald Stingele, einer der Stolperkunst-Initiatoren, ist positiv überrascht: "Die haben ein wesentlich umfangreicheres Konzept entwickelt, als wir zu träumen gewagt haben." Auch wenn es lange gedauert hat.

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!