Seit voriger Woche steht fest, dass Land, Stadt Stuttgart und Region sich nicht an den Mehrkosten für Stuttgart 21 in Höhe von etwa 7 Milliarden Euro beteiligen müssen. Das hatte bereits das Verwaltungsgericht im vorigen Jahr geurteilt, nun lehnte der Verwaltungsgerichtshof Mannheim den Antrag der Bahn auf Zulassung der Berufung ab. Die Projektpartner sind erleichtert, die Bahn ist sauer.

Vielleicht hätten die Anwälte der DB einfach mal früher und viel tiefer in die Archive hinabsteigen müssen in der Auseinandersetzung um die explodierenden Mehrkosten. Vielleicht hätten sie sich den Geist der Neunziger Jahre in Erinnerung rufen müssen. Damals entstand die schlussendlich im Finanzierungsvertrag gelandete dürre Formulierung von der "Sprechklausel". Mit ihr hatten sich die Projektpartner:innen zur Aufnahme von Gesprächen verpflichtet für den Fall, dass die Kosten auf über 4,5 Milliarden Euro ansteigen.

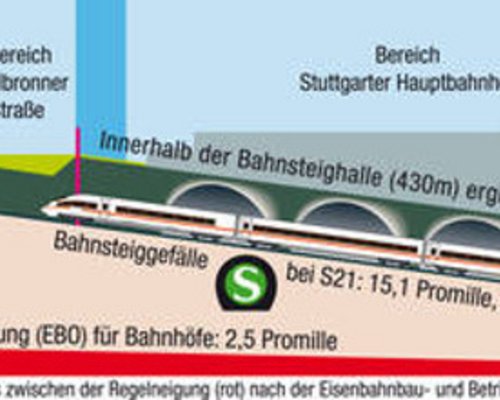

Derzeit ist von 11,453 Milliarden Euro die Rede, die Lücke von mehr als 7 Milliarden Euro muss nun also die DB stemmen – Geld, das sie anderswo in der Republik angesichts des riesigen Sanierungsbedarfs so gut gebrauchen könnte. Die Begründung des VGH für seine Revisionsablehnung: Aus der Sprechklausel sei kein Bekenntnis von Land oder Stadt abzulesen, sie seien bereit zum Schultern zusätzlicher Kosten.

Ein politisches, kein Bahnprojekt

Die Mitverantwortung für das Projekt tragen jene Politiker:innen von CDU, SPD und FDP, die das Projekt unbedingt wollten, allerdings sehr wohl. Denn sie waren es, die ursprünglich die Bahn zum Jagen trugen – Prestigedenken war gewiss nicht das geringste ihrer Motive.

6 Kommentare verfügbar

-

Antworten

Oh, der 2793. Artikel zu einem Bauprojekt.

Kommentare anzeigenJupp

amSteht was neues drin?

Beim überfliegen war kein Unterschied zu den anderen Artikeln ersichtlich.

Warum verbringt man sein Leben in so einer Endlosspirale ohne jeden Einfluss auf das Reallife, dass parallel zu den tausenden Artikeln unaufgeregt seinen…