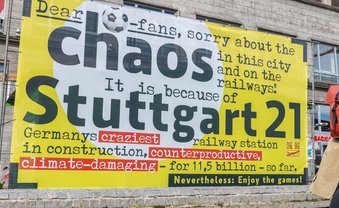

So etwa beim letzten Lenkungskreistreffen am 18. Juli, der ein Sonder-Lenkungskreis war: anberaumt wegen der Unzufriedenheit des Landes mit dem Umgang der Bahn mit Streckensperrungen und Zugausfällen im Rahmen des Großprojekts. Im Vorfeld wurde gemunkelt, ob die Inbetriebnahme des S-21-Tiefbahnhofs erneut verschoben werden würde – bislang war Dezember 2026 geplant –, oder ob es vielleicht nur eine Teileröffnung geben werde. Dem hielt Bahn-Infrastrukturvorstand Berthold Huber als "wichtigste Botschaft" entgegen: "Wir nehmen im Dezember 2026 den Tiefbahnhof Stuttgart 21 in Betrieb." Um anzufügen, dass dann der gesamte Fernverkehr, aber nur die Hälfte des Regionalverkehrs durch den Tiefbahnhof laufen soll. Die andere Hälfte, inklusive der aus Richtung Zürich kommenden Gäubahn, soll erstmal noch in den bestehenden Kopfbahnhof fahren, um dann sukzessive bis zum Juli 2027 auch in den Tiefbahnhof geleitet zu werden. Eine Ausnahme ist die Gäubahn, sie soll noch bis zum März 2027 in den alten Bahnhof fahren, um danach aber für unbestimmte Zeit, bis die neue Führung über den Pfaffensteigtunnel fertig ist, in Stuttgart-Vaihingen zu enden. Der Kopfbahnhof werde also noch bis Sommer 2027, "bis zur Inbetriebnahme der neuen S-Bahn-Stammstrecke" genutzt werden.

Hier ist also nur wenig Deutung erforderlich: Doch nur eine Teilinbetriebnahme. Wenn alles klappt. Huber bemüht sich, es so darzustellen, als hätte es auch schon alles 2026 klappen können, aber die "zeitliche Staffelung" habe man gemacht, um die Zumutungen für die Bahnreisenden geringer zu halten – denen ist Huber, das sagt er mehrmals, auch sehr "dankbar". Wofür, sagt er allerdings nicht dazu – vermutlich meint er ihre Leidensfähigkeit. Die hebt dafür Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hervor: "Die Bahngäste sind nicht erlöst mit der Inbetriebnahme", sagt er, die teilweise Eröffnung sei "erkauft mit Verspätungen", und "2027 wird es mehr Sperrungen geben als 2026". Schöne Aussichten.

"Absolutes Neuland" Digitalisierung

An den Grenzen des Prophetischen kratzen wiederum Äußerungen Hubers, die sich auf die Digitalisierung beziehen. Denn es soll ja mit dem Digitalen Knoten Stuttgart (DKS) der erste volldigitalisierte Bahnknoten Deutschlands entstehen, das Leit- und Sicherungssystem ETCS macht's möglich. Oder soll es möglich machen. Denn Huber betont immer wieder, dass es "keine Blaupause für diesen digitalen Knoten" gebe, die Bahn betrete hier "absolutes Neuland", so etwas gebe es bislang weder hier noch anderswo – und in einer früheren Lenkungskreissitzung hatte Huber einmal gesagt, selbst aus Japan würde man sehr interessiert nach Stuttgart schauen, wie das gelinge.

Japan, das sollte man erwähnen, ist ein Land mit einem ausgesprochen reibungslos funktionierenden Bahnnetz, in dem bereits Verspätungen von unter einer Minute als schwere Schmach gelten. Deutschland dagegen ist ein Land mit – gut, das wissen wir alle. Wobei Japan, auch das gehört dazu, eine ganz andere Schieneninfrastruktur hat als Deutschland, wo das Netz weit komplexer ist. Der Japan-Bezug hat aber eher mit dem dort beheimateten Technik-Konzern Hitachi zu tun, der vor einigen Jahren vom französischen Konzern Thales die Bahntechnik-Sparte inklusive ETCS übernahm. Der Wechsel brachte einige Reibungen bei der Digitalisierung von S 21 mit sich, die aber mittlerweile, glaubt man Huber, ausgeräumt seien.

"Ich habe immer gesagt: einstweilen"

Ob also der DB das Betreten des "Neulands" so gut gelingt, dass sie sich Mitte 2027 vom Kopfbahnhof verabschieden kann – das scheint mehr als fraglich. Winfried Hermann, der bei den Lenkungskreis-Pressekonferenzen zuletzt immer den Part des Wasser-in-den-Wein-Gießers hatte, betont: "Es ist damit zu rechnen, dass nicht gleich alles klappen wird." Und deswegen sei es gut und wichtig zu sehen, "dass der Kopfbahnhof auf seine alten Tage noch hilft", falls der Tiefbahnhof nicht alles schafft. Dass er das nie schaffen wird, davon sind Projektkritiker und einige renommierte Verkehrswissenschaftler seit langem überzeugt. Auf die Kontext-Frage, ob er den Optimismus Hubers nachvollziehen könne, Ende 2026 werde eröffnet und Mitte 2027 sei alles fertig, deutet Hermann ein Grinsen an und sagt: "Ich habe immer gesagt: einstweilen."

Von solcherlei Zweifeln ist hingegen Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) gänzlich unbeleckt. Er gliedert seine Statements bei den Lenkungskreis-Pressekonferenzen gerne in "frohe Botschaften", und derer habe er drei vernommen: Dass der Tiefbahnhof Ende 2026 in Betrieb gehen werde. Dass die Finanzierung für den Pfaffensteigtunnel für den Gäubahnanschluss auf einem guten Weg sei. Und was ihn am meisten freut: "Spätestens im Juli 2027 kann begonnen werden, das Gleisvorfeld abzubauen." Ob diese Frist sich halten lässt – wir werden sehen.

Bürgerbegehren gegen Gleisvorfeld-Bebauung

Eine andere Frist ist fix: Bis Mitte Oktober müssen jene 20.000 Unterschriften gesammelt sein, mit denen ein Bürgerbegehren gegen die Bebauung des Gleisvorfelds, konkret, der Teilfläche A2 am heutigen Kopfbahnhof in Gang gebracht werden soll (Kontext berichtete). In der entscheidenden Sitzung des Gemeinderatsausschusses für Stadtentwicklung und Wohnen am 15. Juli, als der diese Zeitvorgaben auslösende Aufstellungsbeschluss mit großer Mehrheit gefasst wurde, löste Stadtrat Hannes Rockenbauch (SÖS) gleich zweimal Gelächter aus. Dabei war es ihm bitterernst mit seinen Ideen: erstens dem Gemeinderat noch einmal die Gelegenheit zu geben, doch noch nicht zu entscheiden, sondern sich mit der veränderten Ausgangslage zu befassen und sich anzuhören, was gegen die Bebauung spricht. Und zweitens, als er die Stuttgart-21-Fans im Gemeinderat aufforderte, ihre Ansichten doch von sich aus der Bürgerschaft zum Entscheid vorzulegen – transparent und mit allem, was dazu gehört. Zum Beispiel mit den zu erwartenden Erschließungskosten, die die Stadt wird berappen müssen, wenn die Gleise einmal wirklich nicht mehr da sind.

Die Appelle verhallten ungehört, jetzt sieht das neue Bündnis "Bahnhof mit Zukunft" beste Chancen, eine Befassung mit ihrem Anliegen im Stadtparlament durchzusetzen. Ein Argument gegen eine vergleichsweise zügige Bebauung des im Verhältnis zum gesamten neuen Rosensteinviertel schmalen Streifens zwischen Schlossgarten und den vorhandenen Glas- und Betonkästen auf dem bereits bebauten Areal A1 ist das liebe Geld. Die Erschließungskosten sind inzwischen um ein Vielfaches höher als vor zwanzig oder noch mehr Jahren kalkuliert, die Idee von bezahlbaren Wohnraum haben alle kritischen Stuttgart-21-Kenner:innen schon damals nicht geglaubt, inzwischen ist sie außerhalb jeder Realität – es sei denn, die Stadt würde unterstützend in den eigenen Säckel greifen.

6 Kommentare verfügbar

-

Reply

»… die Gäubahn … soll noch bis zum März 2027 in den alten Bahnhof fahren, um danach … in-Vaihingen zu enden. Der Kopfbahnhof … bis Sommer 2027, „bis zur Inbetriebnahme der neuen S-Bahn-Stammstrecke“ genutzt werden.«

Kommentare anzeigenArnold Weible

atWenn ich das richtig verstehe, soll die Gäubahn gekappt werden, während an der…