Viele gesellschaftspolitischen Debatten der vergangenen Monate handeln von Streichkonzerten: bei Rente und Pflege, in der gesetzlichen Krankenversicherung, beim Bürgergeld. Menschen, die wenig haben, werden gegen jene ausgespielt, die noch weniger haben. Der "Herbst der Reformen", den Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ausgerufen hat, setzt den Rotstift bei der staatlichen Daseinsfürsorge an. Und was das Regierungsoberhaupt sagt, klingt wie eine Drohung: "Der Sozialstaat, wie wir ihn heute haben, ist mit dem, was wir volkswirtschaftlich leisten, nicht mehr finanzierbar."

Dabei müssten, wenn soziale Fragen ernsthaft und ehrlich diskutiert würden, endlich ganz andere Stellschrauben in den Blick kommen. "In Deutschland werden jedes Jahr rund 400 Milliarden Euro an die nächste Generation verschenkt oder vererbt", schrieb der Weinheimer SPD-Abgeordnete Sebastian Cuny kürzlich in einem parlamentarischen Antrag, "und die reichsten zehn Prozent der Gesellschaft halten etwa die Hälfte dieses Vermögens."

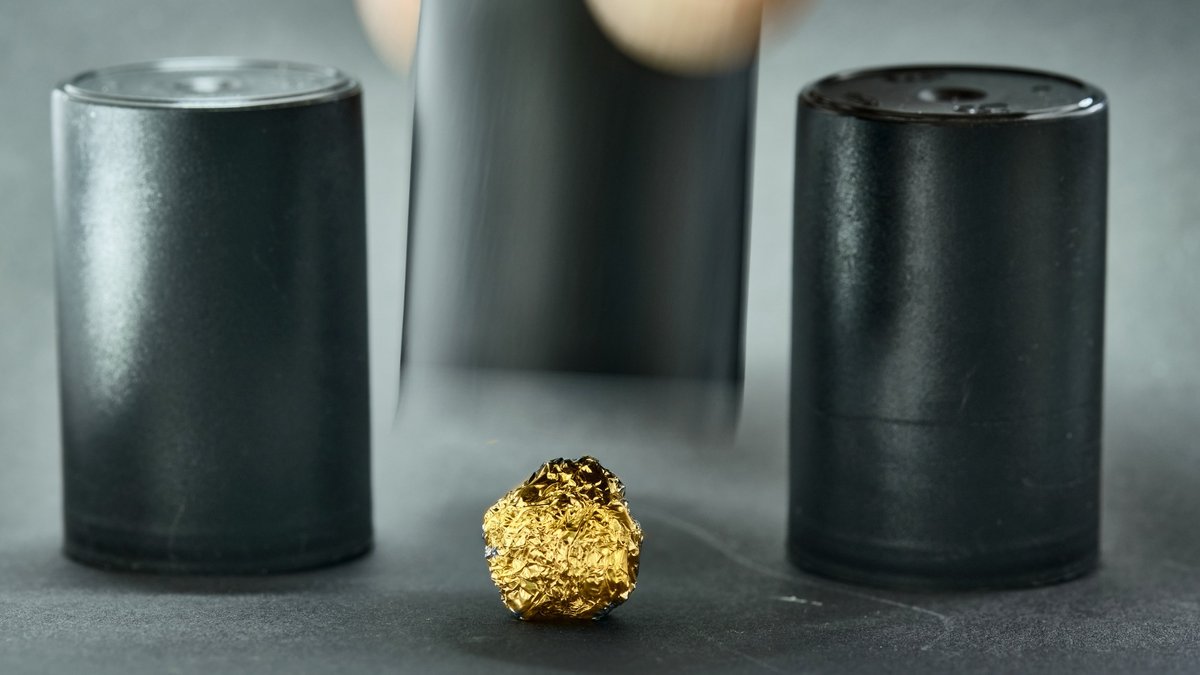

Cuny wollte Details zu sogenannten Verschonungsprüfungen bei der Erbschaftssteuer und zu Anträgen auf Befreiung in Erfahrung bringen. Um welche Kreise es dabei geht, hat sogar der Gesetzgeber in den seit 2016 geltenden Regeln mit schönem Freimut offenbart: "Kunstgegenstände, Kunstsammlungen, wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken und Archive, Münzen, Edelmetalle und Edelsteine, Briefmarkensammlungen, Oldtimer, Yachten, Segelflugzeuge" werden als "typischerweise für die private Lebensführung bestimmt" aufgeführt. Immerhin müssen die genannten Objekte bei Vererbung versteuert werden – jedenfalls auf dem Papier, denn tatsächlich sind etliche Schlupflöcher bekannt.

Solide Daten zum Reichtum fehlen

Nicht vorhanden ist hingegen eine belastbare Datengrundlage zum Reichtum im Land. Oder, wie das Stuttgarter Finanzministerium vorsichtig erklärt, die vorhandenen Daten seien nur begrenzt aussagekräftig. Das Einkommen betrachtet gelten rund 7,5 Prozent der Bevölkerung im Südwesten als reich und knapp zwei Prozent sehr reich. Vermögende sind überhaupt nicht ausgewiesen, sondern nur, welche Besitztümer zur Bewertung herangezogen werden, nämlich "vor allem Verkaufswert von Land- und Forstgütern, Erst- und Zweitwohnungen, Netto Betriebsvermögen aus Unternehmensbeteiligungen, Finanzvermögen", aber auch Schulden. Das Statistische Landesamt führt eine Erbschafts- und Schenkungsstatistik, die aber lückenhaft ist, weil Befreiungstatbestände nicht aufgeführt sind.

Dabei hätte gerade Danyal Bayaz, Baden-Württembergs grüner Finanzminister seit 2021, ein gesteigertes Interesse an mehr Transparenz entwickeln können. In einem seiner ersten Interviews nach Amtsantritt hatte er aufhorchen lassen mit der Einschätzung einer Erbschaft als "Geschenk ohne eigene Leistung". Wenn dieses Geschenk sehr groß sei, "dann darf es entsprechend besteuert werden". Für Unternehmenserben könnten Stundungsregeln erarbeitet werden. Vor einem Jahr legte der Grüne noch einmal nach, konkret sogar gegen "große Firmenerben". Die machten sich Schlupflöcher zunutze, "und ich glaube, das ist nicht ganz gerecht".

Im Dezember 2014 hatte das Bundesverfassungsgericht verschiedene Aspekte des Erbschaftssteuer- und Schenkungssteuergesetzes (ErbStG) für verfassungswidrig erklärt. Eine Änderung musste bis 2016 her. Harte Verhandlungen begannen. Ohne die Stimme des damals schon grün-schwarz regierten Baden-Württembergs im Bundesrat wären die Regelungen in ihrer jetzigen Form nicht verabschiedet worden. "Familienunternehmen gewinnen Lobbyschlacht um die Erbschaftssteuer", titelte die "Süddeutsche Zeitung" und verwies auf "konservative Schätzungen", die von 200 bis 300 Milliarden Euro ausgingen, die pro Jahr in Deutschland vererbt würden. "Es kommt auf Winfried Kretschmann an", schrieb die "Welt".

6 Kommentare verfügbar

-

Antworten

Es wird Zeit, dass Herr Merz sich bei seinem Roll-Back in die 90/80/...50er Jahre sich nicht nur die Rosinen rauspickt, sondern sieht, was AUCH zum Wirtschaftswunder der 50er beigetragen hat, und zwar nach einer "Krise" (WKII), die ja wohl unstreitig viel größer war, als das was wir jetzt gerade an…

Kommentare anzeigenerna

am