Wo der gehobene Mittelstand seinem Nachwuchs noch einbläuen muss, nicht mit den Schmuddelkindern zu spielen, erübrigt sich der Hinweis für die exorbitant Reichen: In einer Villa mit großem Garten aufzuwachsen, die von Villen mit großen Gärten umgeben ist, bedeutet, erst auf der Privatschule zu lernen, dass Armut existiert. Nicht weil das Lumpenproletariat zum Klassenkameraden geworden wäre, Gott bewahre. Doch zu exzellenter Bildung gehört nunmal, sich auch mit den großen Problemfeldern auseinanderzusetzen. Nur wie Armut und Reichtum zusammenhängen – das habe ihr im Eliteunterricht niemand vermittelt, berichtet Marlene Engelhorn über die Bühnenfigur, die ihr selbst ziemlich nahe kommt, aber nicht mit ihr identisch ist.

Die Marlene Engelhorn, die aktuell auf Theaterbühnen zu sehen ist, soll weniger ein konkretes Privatleben abbilden. Die Figur ist repräsentativ konzipiert, in ihr verdichten sich autobiografische Momente, aber daneben auch Erfahrungen anderer hochvermögender Menschen, um so Strukturen sichtbar zu machen. Etwa, dass es als ganz normal empfunden werden kann, wenn ein Haus einen Speiseaufzug hat. Weil die Marlene auf der Bühne kein anderes Leben kannte, dachte sie, so leben Menschen eben. Ihr Blick auf die Welt änderte sich, als sie eine öffentliche Universität besuchte, was sie rückblickend als Glücksfall wertet. Denn so konnte sie beim Germanistikstudium andere Lebenswirklichkeiten kennenlernen.

Die weitverzweigte und unternehmerisch umtriebige Engelhorn-Familie hat über Eigentumsrechte an BASF und dem Pharma-Unternehmen Boehringer ein Milliardenvermögen angehäuft. Die ganz reale Marlene Engelhorn ist bekannt geworden, weil sie ihr Erbe nicht behalten wollte. In seltener bis einmaliger Konsequenz hat sie 25 Millionen Euro verschenkt, ein Großteil des Erbes, das nach dem Tod ihrer Großmutter auf sie übertragen worden war. Nicht über eine Stiftung, weil sie Philanthropie dieser Art für einen "Ablasshandel der Überreichen" hält, bei dem die Wohltat vor allem dem eigenen Gewissen gilt. Sie entschied sich daher, augenscheinlich schuldbewusst, für eine "Rückverteilung", weil das viele Geld genau genommen nicht von ihrer Oma erarbeitet, sondern der Gesellschaft genommen worden sei – denn kein großes Vermögen komme ohne Aneignung von Arbeit anderer und Ausbeutung von Mensch und Natur zustande.

Auch Volker Lösch war baff

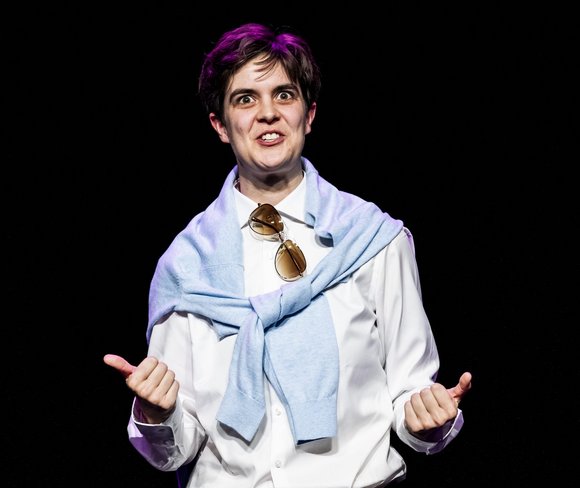

Ähnliches hat zwar auch schon der ein oder andere arme Schlucker behauptet. Im Gegensatz zu denen kann man Engelhorn aber schlecht Neid vorwerfen. Eine Reiche, die ihr Geld absichtlich loswird: Das ist so außergewöhnlich, dass die 32-jährige Wienerin ihre Begründung in fast allen großen deutschen Medien vortragen konnte. Doch nicht nur Pressehäuser wurden aufmerksam. Auch der Regisseur Volker Lösch war baff. An Tabubrüchen von Berufswegen interessiert, wollte der Theatermann, der Agitprop-Vorwürfe genießt und bis vor einigen Jahren am Stuttgarter Staatstheater inszenierte, schon lange mal auf einer Bühne mit richtig Reichen über Reichtum reden. Er wäre schon froh gewesen über einen, der überhaupt redebereit ist. Jetzt war da eine, die nicht nur Einblicke in diesen exklusiven Kosmos gewährt, sondern selbigen auch noch kritisch reflektiert. Aus der nur folgerichtigen Zusammenarbeit entstand das Bühnenstück "Geld ist Klasse", das die offenen Geheimnisse der Überreichen ausplaudert.

4 Kommentare verfügbar

-

Antworten

Von den etablierten Parteien erwarte ich in puncto Gerechtigkeit nichts. Was hierzulande fehlt, ist eine kapitalismuskritische Partei, die nicht zugleich gegenüber Autokraten (Putin, Maduro, Ortega etc.) unkritisch ist. Nur weil es bislang kein entsprechendes Angebot gibt, gelingt es etwa der…

Kommentare anzeigenBjörn E. Kevalonen

am