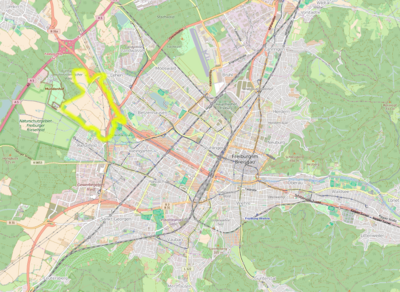

"Die Geografie lässt uns nicht viele Spielräume", sagt Freiburgs Baubürgermeister Martin Haag (parteilos). Gemeint ist die Randlage am Schwarzwald, deretwegen sich die Stadt nur im Innenraum oder Richtung Westen entwickeln kann – was dort heftigen Widerstand auslöst. "Gerade jetzt dürfen wir nicht den Fehler begehen, nur auf Masse zu gucken", sagt Haag, "aber ohne neue Häuser, auch höhere Häuser, wird es nicht gehen." Obwohl das in Freiburg jeder weiß, ist der Aufschrei groß, sobald neue Baupläne vorgestellt werden. Die Baupolitik gleicht einem Balanceakt, der so sensibel ist, dass Neubauprojekte in der Vergangenheit immer wieder verschoben wurden.

Während der Gemeinderat am 10. Mai über neue Baugebiete diskutiert, läuft vor dem Rathaus eine Unterschriftenaktion: Mehrere Kleingärtner demonstrieren dagegen, dass ihre "grünen Paradiese" den Baggern zum Opfer fallen. Seit 2014 sitzt der Protest auch im Gremium selbst. Eine Fraktion namens "Freiburg Lebenswert" (FL) schaffte es unter anderem mit Versprechen, den vermeintlichen "Bauwahnsinn" zu stoppen, in den Gemeinderat. "Wir sind von Bürgern gewählt worden und nicht von potenziellen Zuzüglern", empört sich ein FL-Stadtrat während der Debatte. Der Baubürgermeister giftet zurück: "Ihnen geht's doch nur ums Konservieren unter der Käseglocke."

Am Ende sprechen sich 40 von 44 anwesenden Stadträten für das Bauvorhaben aus, das bis zu 1000 neue Wohnungen bringen soll. Doch das grundsätzliche Dilemma bleibt: Wie weit können die Vertreter der (grün regierten) Öko-City gehen, um die Wohnraumnot zu lindern? Dürfen im Notfall auch Parks geopfert werden? Landwirtschaftliche Flächen? Naturschutzgebiete? Oder doch lieber Kleingärten? Fest steht: Kein einziges Vorhaben, das derzeit zur Diskussion steht, verläuft ohne Konflikte.

Schon lange geht es in der Freiburger Wohnungspolitik heiß her. Vor zehn Jahren wollte der Oberbürgermeister 8000 städtische Wohnungen verkaufen, um den kommunalen Haushalt auf einen Schlag zu sanieren. Prompt bildete sich eine Bürgerinitiative, die gegen "Heuschrecken" und Mietspekulanten auf die Straße ging. Mit Erfolg: Bei einem Bürgerentscheid sprach sich eine große Mehrheit dafür aus, die städtischen Immobilien zu behalten.

Alternative Wohnmodelle immer attraktiver

Trotzdem übersteigt die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum das Angebot bei Weitem. Zwar hat die Bundesregierung den Länderzuschuss für sozialen Wohnungsbau erst kürzlich auf gut eine Milliarde Euro verdoppelt, doch bisher ist nur wenig von den versprochenen Leistungen in den Boom-Städten angekommen. Immer mehr Mieter gehen deshalb dazu über, sich selbst zu helfen, zum Beispiel durch alternative Wohnmodelle. In Freiburg erfreuen sich Baugenossenschaften besonderer Beliebtheit. Wer dort Mitglied wird, erwirbt einen Anteil der Immobilien, die sich im genossenschaftlichen Besitz befinden. Zudem sind die Mieten günstiger als auf dem freien Markt – und es gibt kein Kündigungsrecht wegen Eigenbedarf.

"Wir sind eine Mischform aus Wohnen und Eigentum", sagt Anja Dziolloß, geschäftsführender Vorstand der Freiburger Familienheim-Genossenschaft, die 2650 Immobilien verwaltet. Wer dort Mitglied wird, muss je nach Stadtteil im Schnitt zwischen einem Jahr und fünf Jahren auf eine Wohnung warten. "Wir suchen natürlich weiterhin Grundstücke, um den Bedarf zu decken", sagt Dziolloß, "aber es wird schwieriger."

So sieht es auch Jochen Schmidt vom Mietshäuser-Syndikat, das nach einem ähnlichen Modell arbeitet. "Das Interesse ist riesig. Oft ist es für die Leute frustrierend, wenn wir ihnen nicht helfen können." Beim Syndikatsmodell tun sich mehrere Menschen zusammen, um ein Haus zu kaufen und es langfristig zu bewohnen. "Man ist also Mieter und Vermieter gleichzeitig", sagt Schmidt. Der Knackpunkt dabei: Um ein Haus zu kaufen, muss erst einmal Geld aufgebracht werden. Doch selbst wenn das klappt, stoßen die Mitglieder schnell auf das Freiburg-spezifische Problem: "Es gibt einfach nicht genügend freie Häuser. Da nützt alles nichts."

Zweckentfremdung verschärft die Wohnungsnot noch

Hinzu kommt, dass viele Eigentümer ihre Immobilien lieber tageweise an Touristen vermieten, weil sich damit mehr Geld verdienen lässt. Mit dem Erstarken von Internetportalen wie Airbnb oder Wimdu hat sich die Situation weiter verschärft. Doch auch die Stadt ist nicht untätig geblieben. Seit 2014 gilt in Freiburg ein sogenanntes Zweckentfremdungsverbot, nach dem es verboten ist, Wohnraum für Touristen oder Geschäftszwecke zu nutzen (ähnliche Regelungen gelten auch in Stuttgart und Konstanz).

4 Kommentare verfügbar

-

Antworten

Seit Jahrzehnten verzeichnet Deutschland annähernd dieselbe Einwohnerzahl (seit der Wiedervereinigung sind es rund 80 Millionen Menschen).

Kommentare anzeigenCharlotteRath

amSeit Jahrzehnten gelingt es Deutschland nicht, den Verbrauch von Freiflächen zugunsten von Siedlungs- und Verkehrszwecken auf ein umweltverträchliches Maß zu…