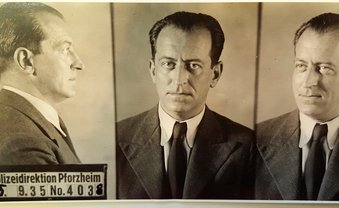

Ferdinand Porsche, 1940. Foto: Bundesarchiv, Bild 183-2005-1017-525, CC BY-SA 3.0 de, Link

Nicht nur für viele Autofreaks und Technikbegeisterte gehört Ferdinand Porsche zu den Lichtgestalten der deutschen Ingenieursgeschichte. Er gründete das Unternehmen Porsche, das bis heute seinen Sitz in Stuttgart-Zuffenhausen hat, entwickelte unter anderem den KdF-Wagen, der nach dem zweiten Weltkrieg als VW Käfer zu einem der meistverkauften Autos der Welt wurde. Nach ihm sind in Deutschland viele Straßen und Schulen benannt, unter anderem das erst 1983 so benannte Ferdinand-Porsche-Gymnasium in Stuttgart-Zuffenhausen.

Das mythenumrankte Bild hat mittlerweile Risse bekommen. Ferdinand Porsche war zwischen 1933 und 1945 tief in die Verbrechen des Nazi-Regimes verstrickt, er galt als Lieblingsingenieur Adolf Hitlers (Kontext berichtete mehrmals, unter anderem hier und hier). Das alles ist im Grunde schon lange bekannt, allzu viel geändert an der öffentlichen Wahrnehmung hat sich dennoch nicht. Auch deshalb, weil es unter anderem vom Unternehmen selbst immer wieder Versuche gibt, Ferdinand Porsche als unpolitischen Mitläufer darzustellen, der nichts mit der Nazi-Ideologie am Hut gehabt habe, und dessen rein auf technischen Fortschritt gerichtetes Wirken auch ganz losgelöst von den NS-Verbrechen betrachtet werden könne.

Heftigen Widerstand gegen solche Darstellungen gibt es allerdings auch, besonders in Stuttgart. Im Sommer 2023 etwa rief eine Protestaktion der Bürgerinitiative Neckartor sogar die Staatsanwaltschaft auf den Plan: Vor der Porsche-Aktionärsversammlung hatten Aktivist:innen ein Banner ausgebreitet mit der Aufschrift: "Ferdinand Porsche, Nazi, KZ-Betreiber, Kriegsverbrecher. Noch Fragen?" (Kontext berichtete). Die Initiative setzt sich auch seit einiger Zeit für eine Umbenennung des Ferdinand-Porsche-Gymnasiums in Stuttgart-Zuffenhausen ein. "Ferdinand Porsche – Not my hero" – nicht mein Held – ist ihr Slogan, und dies ist auch der Titel einer Veranstaltung, zu der die Zukunftswerkstatt Zuffenhausen am morgigen Donnerstag, den 27. März einlädt. Als Gast geladen ist mit Manfred Grieger ein Historiker, der sich der deutschen Unternehmensgeschichte im Dritten Reich exzellent auskennt – unter anderem war er bis 2016 Chefhistoriker der Volkswagen AG. Bei der Veranstaltung wird er über "Ferdinand Porsches Rolle als Parteigenosse und SS-Oberführer im NS-Terrorstaat" sprechen.

Historiker Pyta hat "viel über Genies geschrieben"

Kontext hat vorab mit Grieger gesprochen. Hält er es für angemessen, dass ein Gymnasium Porsche als Namenspaten hat? Er wolle eher versuchen, nicht mit Ja oder Nein zu antworten, sagt Grieger, "sondern zu fragen: Was sind die Kriterien, um jemanden als Namenspaten zu nehmen?"

6 Kommentare verfügbar

-

Reply

in dem Zusammenhang ist auch Adolf Rosenberger zu erwähnen, der Anfangs mit im Unternehmen drin hing und dann aufgrund der Tatsache, dass er Jude war raus musste... auch das wurde von der Porsche Familie hinterher eher beschönigt dargestellt... gibt dazu (und anderen Unternehmen) auch ein gutes…

Kommentare anzeigenMarcus

at