Leoluca Orlando lebt immer noch. Dabei stand der frühere Rechtsprofessor in den Neunziger Jahren nach eigener Einschätzung ganz oben auf der Todesliste der Mafia. Anfang Juni wurde der inzwischen bald 70-Jährige zum fünften Mal zum Bürgermeister seiner Heimatstadt Palermo gewählt. Er sei ein Sohn der Stadt, sagt er, er sei ihr Bruder gewesen und jetzt sei er ihr Vater. Die 400 000 Flüchtlinge, die in den vergangenen Jahren in Sizilien ankamen, schließt er ausdrücklich mit ein. Sogar im Wahlkampf. Und er wird nicht müde zu betonen, dass es "keinen einzigen Fall von Intoleranz oder rassistischen Schmierereien an Palermos Hauswänden" gegeben habe. Die Einwanderer würden "als Teil der Gemeinschaft" aufgenommen.

Was nicht immer ganz richtig ist, das betonen nicht nur die UNICEF-Fachleute, die sich vor allem um die immer größer werdende Zahl von unbegleiteten Minderjährigen kümmern. Auch in Palermo könnten die Behörden nicht verhindern, dass zu viele der Mädchen und jungen Frauen gleich nach ihrer der Ankunft eine Telefonnummer anrufen, die ihnen in Libyen mit auf den Weg gegeben wurde. Und so ohne Umweg in den Fängen von Menschenhändlern landen. Andere Jugendliche machen sich allein von Italien aus in Richtung Norden auf. Die meisten hätten sogar ein konkretes Ziel: Familie oder Freunde in Deutschland oder in anderen EU-Staaten. Die Familienzusammenführung funktioniert aber nicht. Österreich hat sich zwar verpflichtet, ganze 50 unbegleitete Jugendliche einreisen zu lassen, aber kein einziger passierte bisher die Grenze am Brenner. Eine Grenze mit einem "Management-System", das ermöglichen soll, jederzeit wieder "engmaschige Kontrollen" anlaufen zu lassen, als gäbe es kein gemeinsames Europa.

Aufenthaltsgenehmigung abschaffen, fordert Palermos Bürgermeister

Orlando hätte ein anderes, radikales Rezept: die Abschaffung der Aufenthaltsgenehmigung. Und er nennt die Idee, für die er seit Jahren wirbt, "eine wohlbedachte, rationale Überlegung", denn so werde "das unlogische System der Filter, der Quoten und der Unterscheidung zwischen Asylbewerbern und Wirtschaftsflüchtlingen" beendet. Ende Mai hätten sich die StaatenlenkerInnen der G7 aus dem nahen Taormina nach Palermo begeben und ihn anhören können. Stattdessen wurde eine peinliche, durch US-Präsident Donald Trump zusätzlich verwässerte Erklärung verabschiedet, die anstatt einer Lösung nur das Problem beschreibt: "Wir bestätigen die souveränen Rechte der Staaten, ihre Grenzen zu kontrollieren und klare Grenzen für die Zuwanderung zu setzen."

Deutschland müsste sich gerade am 20. Juni, am Weltflüchtlingstag, in besonderer Verantwortung sehen. Denn seit 2014 ist an diesem Datum auch ein "Gedenktag für Opfer von Flucht und Vertreibung", der in diesem Jahr zum dritten Mal begangen wurde. Eingeführt wurde er auf Druck der Vertriebenenverbände, und auch der CDU-Landeschef und heutige Innenminister Thomas Strobl wollte damit "erreichen, dass der Heimatverlust von 14 Millionen Deutschen zum Mahnmal für alle Vertreibung in der Gegenwart gemacht" wird. Ursprünglich sollte der 5. August Gedenktag werden. Am Ende aber setzten sich diejenigen durch, die das neue offizielle Gedenken an den Weltflüchtlingstag koppeln wollen. Und Bundestagspräsident Norbert Lammert erinnerte in der Feierstunde 2016 vor allem an das aktuelle Leid durch Flucht und Vertreibung.

Im vergangenen Herbst ließ ein Satz der Kanzlerin aufhorchen – nach der Wahlniederlage der Union in Berlin. Damals bedauerte Angela Merkel, dass sich die Bundesrepublik – dank des Dublin-II-Abkommens umgeben von sicheren Drittstaaten – in der Flüchtlingspolitik zu lange vor der Verantwortung gedrückt und Italien oder Griechenland im Stich gelassen habe. Gegenwärtig wiederholt sich genau dieser Mechanismus. Sie würde die Zeit zurückdrehen, wenn sie könnte, so die Kanzlerin damals. Jetzt müsste sie nicht drehen, sondern handeln. Doch es bleibt zu Beginn eines Bundestagswahlkampfs offenbar einfach keine Zeit, der weltweiten Realität ins Auge zu blicken.

Ehrlich wäre es, den WählerInnen gerade in einem Wahlkampf reinen Wein einzuschenken. Und dringend notwendig. "Die Völkergemeinschaft steuert schleichend, aber zielgenau auf eine humanitäre Katastrophe bisher unbekannten Ausmaßes zu", schrieb Greenpeace schon 2007. Seit 2009 warnt der heutige UN-Generalsekretär Antonio Guterres vor den Auswirkungen des Klimawandels. Aus demselben Jahr stammt eine seriöse Studie, wonach bis 2035 rund 200 Millionen Menschen ihre Heimat werden verlassen müssen. Belegt ist, dass für viele SyrerInnen nicht nur der Krieg, sondern auch eine fünfjährige Dürre zwischen 2006 und 2011 Fluchtgrund war. <link http: www.europarl.europa.eu sides external-link-new-window>Das Europäische Parlament hat im April eine umfangreiche Entschließung zum Thema Migration verabschiedet, die verlangt, "dass Personen, die durch die Folgen des Klimawandels vertrieben werden, ein spezieller internationaler Schutzstatus gewährt werden sollte, mit dem deren besonderer Lage Rechnung getragen wird".

Vater der neuen Grenzzäune: Österreichs Außenminister Kurz

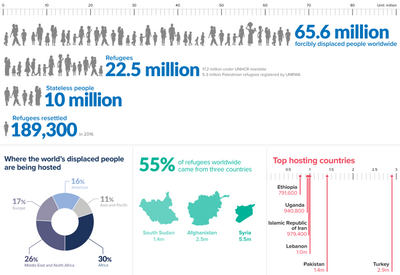

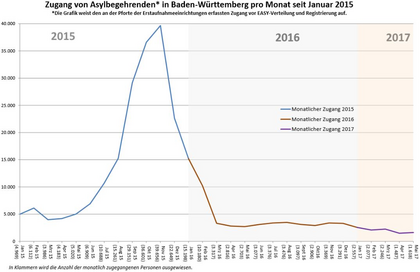

2017 haben bisher mehr als 65 000 Flüchtlinge Europa über die Mittelmeerroute angesteuert. Die Zahlen schwanken, die Zunahme im Vergleich zu 2016 wird mit 17 bis 20 Prozent angegeben. Nach den Informationen, die der EU vorliegen, kommen täglich etwa weitere 50 an der griechischen Küste an. Und noch immer versuchen Nacht für Nacht Menschen, einen der vielen Grenzzäune auf der Balkanroute zu überwinden, die der Kontinent dem österreichischen Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) zu verdanken hat – am 24. Februar 2016 hatte er auf dem Wiener Treffen der Westbalkanländer dafür gesorgt, dass sich die beteiligten Staaten auf eine Schließung der Route verständigten. Kurz will im Oktober Bundeskanzler werden, behauptet sein Handeln an christlichen Grundwerten wie Barmherzigkeit und Nächstenliebe auszurichten, und will jetzt auch noch die Mittelmeerroute schließen. Mit Sätzen wie, "die Menschen machen sich nur auf den Weg, solange der Weg offen ist" will er ernsthaft punkten. Natürlich ohne eine konkrete Einwanderungsalternative zu eröffnen. Kürzlich lobte er sogar Ungarns Victor Orbán.

2 Kommentare verfügbar

-

Antworten

Mit vielen anderen Wählern bedauere ich, dass das "C" bei der CDU/CSU", aber auch bei deren Schwester-Parteien in Österreich und Ungarn zu einem nur noch als verachtenswert und schäbig zu bezeichnenden Verlogenheitsmantel verkommen ist. Wenn bei dem europ. Staatsakt für Kohl ein Orban "im Namen…

Kommentare anzeigenRolf Steiner

am