Diesen Satz ihres Vaters hörte Mimi Schwartz schon als Kind dauernd: "In Rexingen sind alle gut miteinander ausgekommen!" Wo und was dieses Rexingen war, davon hatte die 1940 in New York geborene Mimi wohl anfangs keine allzu genaue Vorstellung, sie reagierte allergisch auf den Namen. Doch für ihren Vater Arthur Löwengart, der in Rexingen aufgewachsen war, war dieser Ort ein ständiger Referenzpunkt, ein "moralischer Kompass". Seine Kindheit und Jugend hatte er dort verbracht, war nach kurzem Intermezzo in Frankfurt mit seiner Familie wieder hingezogen – und 1937 dann von dort in die USA ausgereist. "Sein Dorf reiste immer mit", erzählt Schwartz, "er konvertierte zum amerikanischen Lebensstil und machte Englisch zu seiner Muttersprache, doch er sollte dem Ort, aus dem er gekommen war, immer verbunden bleiben."

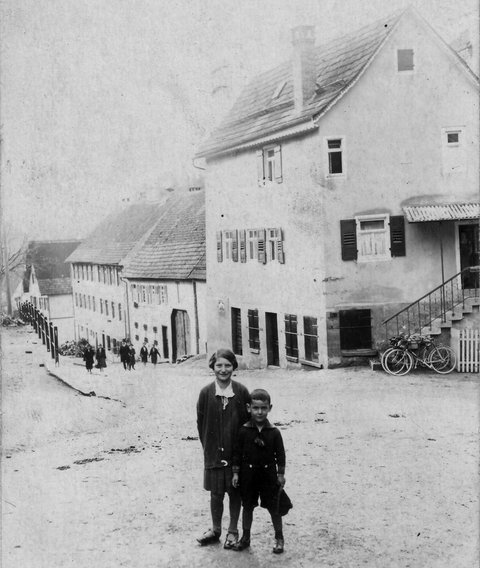

Jene alle, die gut miteinander auskamen, damit meinte Arthur Löwengart die Katholiken und die Juden, die in Rexingen lebten. Einem Dorf in der Nähe von Horb am Neckar, einer Besonderheit mit höchst ungewöhnlicher Einwohnerstruktur: Um 1900 war etwa die Hälfte der Bevölkerung jüdisch, die andere katholisch. Und auch wenn nach dem Ersten Weltkrieg viele Juden in die größeren Städte zogen, machten sie doch 1933, zu Beginn der Nazi-Zeit, noch etwa ein Drittel der Bevölkerung aus, rund 300 Menschen. Angesiedelt hatten sie sich hier nach dem Dreißigjährigen Krieg, viele von ihnen waren Viehhändler.

Es sei ein respektvolles, freundliches, herzliches Miteinander gewesen, aggressiven, gar gewalttätigen Antisemitismus habe es nicht gegeben. Man kaufte in den Geschäften der jeweils anderen Gruppe ein, ging in deren Gasthäuser, auf die Hochzeiten.

Doch die Nazis beendeten dieses Miteinander. In den ersten Jahren des Regimes reisten bereits viele aus. In die USA, wie die Löwengarts. Oder nach Israel: Nach gründlicher Vorbereitung ging im Frühjahr 1938 eine Gruppe von 41 Personen nach Palästina, um dort die noch heute bestehende Siedlung Shavei Zion zu gründen, im nordwestlichsten Teil des späteren Staates Israel. Nicht allen gelang es allerdings zu entkommen. Weniger als 100 lebten zu Kriegsbeginn noch hier, etwa 90 wurden in Vernichtungslager im Osten deportiert.

Heute gibt es in Rexingen keine Juden mehr, schon während des Krieges waren in ihre Häuser neue Besitzer eingezogen, die meisten Protestanten. Es gibt den Ort und seine alten Häuser noch, aber es ist ein anderer Ort, das alte Rexingen ist verloren.

"Gute Nachbarn, schlechte Zeiten"

Es dauerte, bis Mimi Schwartz, Schriftstellerin und Professorin für Literarisches Schreiben, beschloss, sich auf die Suche nach dieser verlorenen Welt, nach ihren Wurzeln zu machen. Erst Anfang der 1990er-Jahre, als ihr Vater schon zwanzig Jahre tot und die Verwandten von seiner Seite der Familie, die Rexingen noch erlebt hatten, auch schon alle gestorben waren, fing sie an, in der Vergangenheit nachzuforschen – einer "Vergangenheit, die ich jetzt rasch einholen möchte, bevor alle, die diese Welt kannten, verschwunden sind", wie Schwartz in ihrem vor Kurzem auf Deutsch erschienenen Buch "Gute Nachbarn, schlechte Zeiten" schreibt.

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!