Julia Wolrab, geboren 1985, arbeitete vor ihrer Tätigkeit am Freiburger NS-Dokumentationszentrum ab 2013 als wissenschaftliche Referentin für Extremismusprävention und politische Bildung beim Verein "Gegen Vergessen – Für Demokratie" in Berlin. Davor war sie Mitbegründerin von "past [at] present – Geschichte im Format" in Berlin. Wolrab studierte Geschichte, Islamwissenschaften und Public History in Freiburg und Berlin und ist darüber hinaus ausgebildete systemische Beraterin. 2016 gab sie zusammen mit Sarah von Oettingen den Band "Widersprechen, aber wie? Argumentationstraining gegen rechte Parolen" heraus. (rl)

Es ist nicht nur beeindruckend, sondern hinterlässt nach einem Besuch auch tiefe emotionale Spuren: Das im Frühjahr eröffnete Dokumentationszentrum Nationalsozialismus in Freiburg ist zu einem Ort mit ungeheurer Strahlkraft geworden. Julia Wolrab, Historikerin und wissenschaftliche Leiterin des Zentrums, hat fünf Jahre am Konzept der Dauerausstellung mitgearbeitet. Gleich zu Beginn des Gesprächs mit Kontext weist sie darauf hin, dass "ohne die Initiative aus der Zivilgesellschaft weder die Einrichtung in Freiburg, noch die NS-Dokumentationszentren in München oder Stuttgart als zentrale Orte der Erinnerungskultur entstanden wären".

Weil die malerischen Fassaden und die schöne Altstadt mit ihren Gässle in Freiburg einen eher idyllisch-harmlosen Eindruck erwecken, habe man bewusst den Blick "hinter die Fassaden" gerichtet – entsprechend lautet der Titel der Ausstellung. Wolrab erinnert sich an einen Anrufer kurz vor Eröffnung des Dokumentationszentrums im März, der überzeugt war, dass Freiburg doch nicht braun gewesen sei. Die Historikerin sieht sich dadurch in ihrer Einschätzung bestätigt, "dass das Bild vom nichtbeteiligten Freiburg noch sehr präsent ist". Dass das Gegenteil der Fall ist, zeigt sich schon an der Geschichte des Hauses.

Auf 800 Quadratmetern und drei Stockwerken hat das Dokuzentrum am Rotteckring 14 in einem historischen Gebäude Platz gefunden, das während des Krieges nicht zerstört worden ist. Es beherbergte einst das Verkehrsamt, das 1936 eröffnet wurde. "Mit diesem Haus des Reisens wollte die Stadt Freiburg Reisen im Sinne der NS-Ideologie propagieren", sagt Wolrab. Die idyllische Stadt habe sich schon früh als nationalsozialistische Vorzeigestadt präsentiert.

Die Stadt wollte das Zentrum lange nicht

Ein Zeitstrahl in der Ausstellung zeigt, dass der Wunsch nach einem Zentrum aus den Reihen der Bürgerschaft schon vor 25 Jahren geäußert worden ist. Die Stadt jedoch erachtete das lange nicht als notwendig, wie Wolrab erläutert. Eine überregionale öffentliche Debatte sei erst wieder entbrannt, als der Platz, an dem früher die zerstörte Synagoge stand, saniert worden ist und dabei Fundamentsteine freigelegt worden sind.

Im Jahr 2018 entschied dann der Gemeinderat einstimmig, dass ein NS-Dokumentationszentrum errichtet werden soll. Daraufhin wurde laut Wolrab ein 30-köpfiger Ausstellungs- und Programmbeirat ins Leben gerufen, der Hochschullehrer:innen genauso umfasste wie Vertreter:innen engagierter Gruppen, etwa vom Freiburger Arbeitskreis "NS-Euthanasie und Ausgrenzung heute", von der jüdischen Gemeinde oder den Sinti und Roma. Die Einbindung möglichst vieler engagierter Gruppen sei von Anfang an ein zentrales Anliegen der Stadt als Träger gewesen, sagt Wolrab. Diese "Repräsentanten der Vielfalt" erarbeiteten zusammen das Ausstellungskonzept.

Beim Start im Oktober 2020 war die Grundidee, die Ausstellung chronologisch zu ordnen und sowohl die Vorgeschichte von 1918 bis 1933, als auch die Zeit nach 1945 mit den langen Jahren der Verdrängung bis zu aktuellen Vorfällen von Antisemitismus und Rechtsextremismus einzubeziehen, erzählt Wolrab. Diesen Rahmen galt es in den folgenden Jahren zu füllen. Dabei stellten sich die Grundsatzfragen, wie man zum einen Menschen mit unterschiedlichem Vorwissen erreichen und sowohl Freiburger:inenn als auch Tourist:innen ansprechen kann. Im Ergebnis beleuchtet die Schau nun Ereignisse und Personen aus Freiburg und Umgebung von 1918 bis in die Gegenwart hinein. Die dreisprachige Schau auf Deutsch, Englisch und Französisch ist in vier "ZeitRäume" unterteilt: "Freiburg in der Weimarer Zeit", "Etablierung der Diktatur: Ausgrenzung und Anpassung", "Zweiter Weltkrieg: Gewalt und Normalität" und "Freiburg und der Nationalsozialismus – was bleibt?"

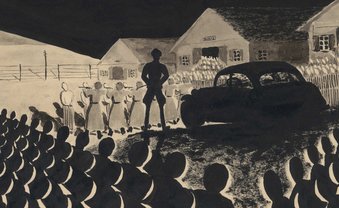

Zu sehen ist etwa ein freigelegtes Wandgemälde, das die NS-Stadtspitze 1936 in Auftrag gegeben hatte. Es zeigt vorwiegend junge kraftvolle Menschen, die Besucher:innen den Geist des Nationalsozialismus vermitteln sollten, wie Wolrab erläuterte. Ein kunsthistorisches Gutachten habe ergeben, dass auf Vorstudien zu dem Gemälde noch ein Herr mit Krückstock und eine ältere korpulente Dame zu sehen gewesen sei. Der Maler habe das Bild bereinigen müssen, damit nur Menschen zu sehen sind, die der nationalsozialistischen Idealvorstellung entsprechen. Um einerseits die Geschichte des Ortes zu präsentieren, andererseits jedoch dem "Gemälde seine Dominanz zu nehmen", ist es in der Ausstellung teilweise verdeckt. "Wir wollten den historischen Ort sichtbar machen", betont Wolrab.

Ganze Familien wurden ausgelöscht

Das Gedenken spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle. Dazu hat ein eigens einberufener Arbeitskreis den Gedenkraum im Keller gestaltet. Mehr als 1.000 Menschen sollen die Nazis verfolgt und ermordet haben, zumindest nach dem jetzigen Forschungsstand. Ihre Namen sind auf einem begehbaren Kubus festgehalten. Beim Lesen der Namen wird erschreckend deutlich, wie viel persönliches Leid die Verfolgten erleben mussten, dass hier ganze Familien ausgelöscht wurden. Die Fundamentsteine der zerstörten Synagoge sind hier unter Glas in den Boden eingelassen.

Von Anfang an sei klar gewesen, dass der Erinnerungsraum weiter wachsen müsse, sagt Wolrab. "Viele verfolgte Personen kennen wir noch gar nicht." Deshalb soll immer am 27. Januar, dem Holocaust-Gedenktag, die Liste der Namen ergänzt werden. "Erinnern und Gedenken ist als Auftrag an künftige Generationen gedacht, weiter zu forschen", erklärt Wolrab. Das Dokumentationszentrum, das mit der Landeszentrale für politische Bildung unter einem Dach untergebracht ist, versteht sich auch als überregionale Forschungsstätte im Dreiländereck mit Bezügen zu Frankreich und der Schweiz, wo viele Juden an der Grenze zurückgewiesen wurden.

Der Verfolgung und ihren Protagonisten gewidmet ist der über eine Schleuse begehbare Luftschutzkeller im Untergeschoss. Der in Freiburg geborene Hans Ludin zum Beispiel war in der Slowakei an der Judenverfolgung beteiligt. Außerdem gebe es neben den Hauptprotagonisten wie dem Freiburger Polizeipräsidenten ein "großes Dazwischen" von Denunzianten, deren Biografien es noch zu erforschen und zugänglich zu machen gelte, sagt Wolrab. In der Eingangshalle sind auf von der Decke hängenden Bannern Filme zu sehen: Sie zeigen unter anderem, wie euphorisch Adolf Hitler in Freiburg empfangen wurde. Nachdenklich macht schon hier, wie schnell die Abkehr von der Demokratie erfolgte und Menschen ausgegrenzt wurden.

Der Bezug zum "Hotel Silber" in Stuttgart ist offenkundig. Dort ist das NS-Dokumentationszentrum ebenfalls in einem historischen Gebäude untergebracht, in der ehemaligen Gestapo-Zentrale. Deshalb habe das "Hotel Silber" stärker die Täterperspektive im Fokus, während in Freiburg die gesamte Gesellschaft Stadt und Region intensiver in den Blick genommen werde.

Für Julia Wolrab ist das Freiburger Projekt zur Herzensangelegenheit geworden. Wenn sie auch davor warnt, vorschnell Parallelen zu ziehen zwischen heute und damals. "Man kann jedoch gut vergleichen, aber nicht gleichsetzen", sagt sie und betont, dass das zentrale Anliegen der Ausstellung die Stärkung der aktuell weltweit gefährdeten Demokratie ist. Zu einem Anlaufpunkt im Land ist das Freiburger Zentrum zweifellos bereits geworden.

Wir brauchen Sie!

Kontext steht seit 2011 für kritischen und vor allem unabhängigen Journalismus – damit sind wir eines der ältesten werbefreien und gemeinnützigen Non-Profit-Medien in Deutschland. Unsere Redaktion lebt maßgeblich von Spenden und freiwilliger finanzieller Unterstützung unserer Community. Wir wollen keine Paywall oder sonst ein Modell der bezahlten Mitgliedschaft, stattdessen gibt es jeden Mittwoch eine neue Ausgabe unserer Zeitung frei im Netz zu lesen. Weil wir unabhängigen Journalismus für ein wichtiges demokratisches Gut halten, das allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollte – auch denen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben. Eine solidarische Finanzierung unserer Arbeit ermöglichen derzeit 2.500 Spender:innen, die uns regelmäßig unterstützen. Wir laden Sie herzlich ein, dazuzugehören! Schon mit 10 Euro im Monat sind Sie dabei. Gerne können Sie auch einmalig spenden.

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!