Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine zeigen sich in Baden-Württemberg Versäumnisse im Bildungsbereich wie unter einem Brennglas – weil durch die große Menge der geflüchteten Kinder und Jugendlichen Probleme überdeutlich werden, die es schon lange gibt. Etwa die Überlastung der Kitas. Weil erste Kommunen ihre Kita-Öffnungszeiten einschränken wollen – in Tübingen gibt es bereits einen entsprechenden Gemeinderatsbeschluss – wurde jüngst der Vorschlag laut, zur Entlastung könnten Flüchtlingskinder in eigene Spielgruppen wechseln. So geht jeder Integrationsanspruch unter im Sog multipler Probleme, von denen das wohl größte ist: Es fehlt Personal. Das aber nicht erst seit heute.

Prognosen belegten immer und immer wieder, wie viele Fachkräfte in Kitas und Grundschulen fehlen und künftig erst recht fehlen werden. Wenn in Tarifrunden die Gewerkschaften Verdi oder die GEW deutlich mehr Geld für Erzieher:innen verlangten, war selbiges über zu viele Jahre in den Stadtsäckel nicht vorhanden. Auch gegenwärtig versuchen die Arbeitgeber:innen mit Einmalzahlungen ein mickriges Angebot schönzurechnen. Es drohen Streiks, die alle belasten. Unstrittig werden diese Berufe aber nur attraktiv und das ganze System damit zukunftsfähig, wenn sich das riesige Delta zwischen Entlohnung und gesellschaftlicher Bedeutung der Aufgabe endlich zu schließen beginnt.

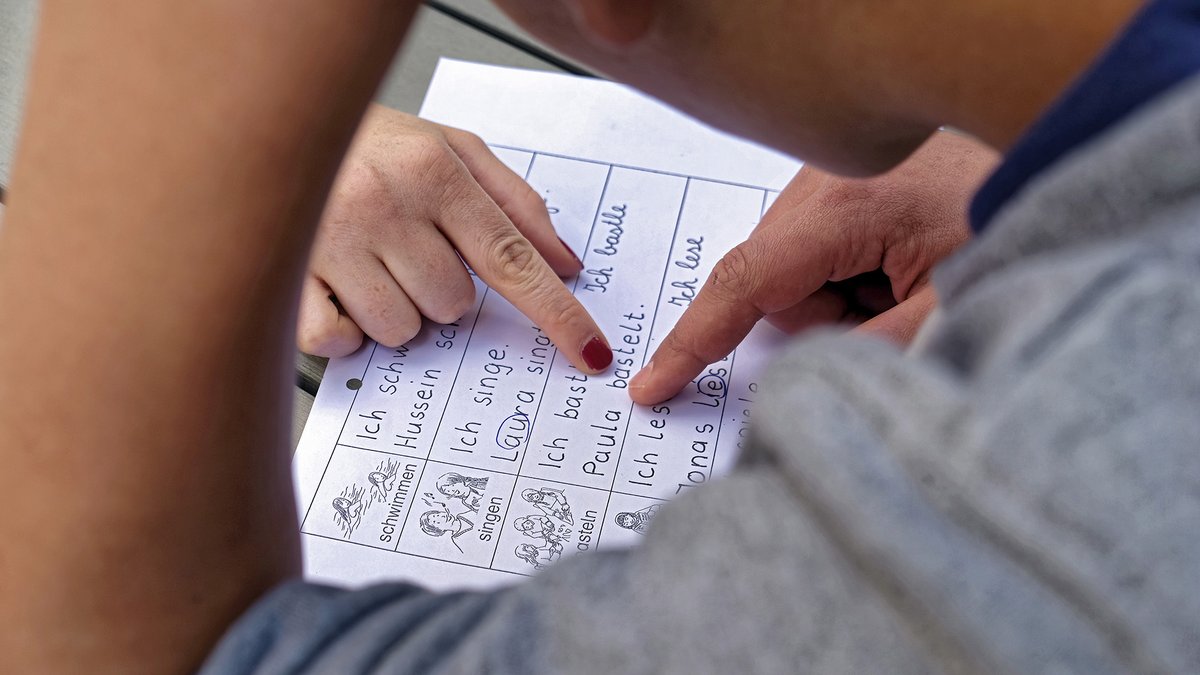

Angesichts der durch die vielen Geflüchteten noch angespannteren Lage ist aktuell guter Rat besonders notwendig. Aber ausgerechnet Kinder mit Kriegs- und Fluchterfahrungen von Gleichaltrigen zu separieren, ist sicher keine Alternative. Zumal ab der ersten Klasse Trennung ohnehin Programm ist für die, die erst noch ausreichend Deutsch lernen müssen, um dem regulären Unterricht zu folgen. In der Grundschule sind in den rund tausend Vorbereitungsklassen im Land 18 Stunden pro Woche vorgesehen, ab der Sekundarstufe eins 25 Stunden. Neun davon sind zur freien Verfügung der Lehrkräfte eingeplant, vier Stunden für Demokratie und zwölf Stunden für den Sprachunterricht. "Das reicht oft schon allein deshalb nicht aus, weil nicht nur Kinder und Jugendliche aus der Ukraine in den Klassen sitzen, sondern Flüchtlinge aus vielen anderen Ländern", sagt Katrin Steinhülb-Joos, die Bildungsexpertin der SPD-Fraktion im Südwest-Landtag, die selber Schulleiterin war. Manche hätten noch nie in ihrem Leben eine Schule von innen gesehen, "die wissen gar nicht, wie ein Bleistift zu halten ist", andere seien dagegen in ihrer Heimat sehr gute Schülerinnen und Schüler gewesen.

Bei den Geflüchteten aus der Ukraine ist vieles anders

Zahlen, Daten und Fakten belegen die Herausforderungen. Etwa, dass in den allgemeinbildenden Schulen nur 37 Prozent der Kinder und Jugendlichen ausschließlich eine Vorbereitungsklasse besuchen. 44 Prozent switchen zwischen Vorbereitungs- und Regelunterricht. Die restlichen 19 Prozent brauchen, jedenfalls was die Sprache der neuen oder vorübergehenden Heimat anbelangt, keine besondere Unterstützung. An beruflichen Schulen besuchen 96 Prozent der Geflüchteten aus der Ukraine eine Vorbereitungsklasse (mehr Infos auf dem Fachportal "Integration-Bildung-Migration").

Vor allem aber zeichnen Geschichten, Erlebnisse und Erfahrungen ein Bild der Herausforderungen: Einerseits haben viele Lehrkräfte Kompetenzen im Umgang mit Flüchtlingskindern und -familien, mit kulturellen Unterschieden und Sprachdefiziten spätestens seit 2016 entwickelt; andererseits ist diesmal vieles anders, weil Schüler:innen aus der Ukraine im Gegensatz beispielsweise zu vielen Kinder aus afrikanischen Ländern an das Phänomen Unterricht nicht erst herangeführt werden müssen. Die allermeisten haben klare Vorstellungen und sind gewohnt, diese selbstbewusst durchzusetzen. "In Mathe sind sie gleichaltrigen Jugendlichen gut ein Jahr voraus", berichtet eine Gymnasiallehrerin von der Schwäbischen Alb.

Gerade in der Vorbereitung auf die Berufsausbildung könnte es zudem helfen, die guten Englischkenntnisse vieler geflohener Jugendlicher gezielter zu nutzen. Einen Anknüpfungspunkt bietet Baden-Württembergs Anwerbekampagne "The Länd", in der Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) für Fachkräfte etwa rund um den IT-Bereich ausdrücklich keine Deutschkenntnisse als Voraussetzung verlangt.

Viele wollen mittel- oder langfristig im Land bleiben

Verändert haben sich seit Schuljahresbeginn, wie Lehrkräfte erzählen, die Perspektiven von Kindern. Zumal wenn sie mit der ganzen Familie ausreisen konnten, oder wenn Mütter hoffen, dass Väter irgendwann nachkommen. Viele sehen inzwischen ihre Zukunft mittel- oder sogar langfristig in Baden-Württemberg.

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!