Mal angenommen, Claas Relotius wäre noch praktizierender Journalist, dann wäre das hier wohl eine Story nach seinem Geschmack: Eine Institution, ach was, eine ganze Branche liegt am Boden. Ein Schurke hat sie in den Abgrund gerissen. Jetzt braucht sie einen Helden, der sie wieder aufrichtet. Helden finden kann Relotius: Mit viel Erfindungsgeist würde er den tapfersten Helden mit der größtmöglichen Fallhöhe durch die kitschigsten Szenen führen. Und von irgendwoher würde man leise die ersten Noten von Gloria Gaynors "I will survive" hören.

Nun, die Geschichte meinte es anders. Heldenzeiten sind vorbei im Journalismus. Relotius war selbst der Schurke, der das System zum Kollabieren brachte. Vor rund einem Jahr hatte der "Spiegel" die Fälschungen seines langjährigen Reporters Claas Relotius öffentlich gemacht. Nicht nur der "Spiegel" war betroffen: Der mit vielen Auszeichnungen bedachte Relotius hatte auch für andere renommierte Publikationen wie "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung", "SZ-Magazin", "Zeit", "Cicero" und "Neue Zürcher Zeitung" Texte geschrieben, die in Teilen oder komplett erfunden waren.

Seit jenem Mittwoch im Dezember 2018 pendelt die Branche zwischen Schockstarre und Aktionismus. Es folgten vor allem technische Reaktionen: Die Faktenchecks in den Redaktionen wurden verschärft. Der "Spiegel" schreibt ein 75-seitiges Handbuch für seine AutorInnen, in dem erklärt werden soll, was geht und was nicht. "Die Zeit" erarbeitet ein ebensolches Papier für ihre Redaktion, und die "Süddeutsche Zeitung" entwickelt eine Datenbank, in der künftig sämtliches Recherchematerial archiviert werden und so schneller prüfbar sein soll.

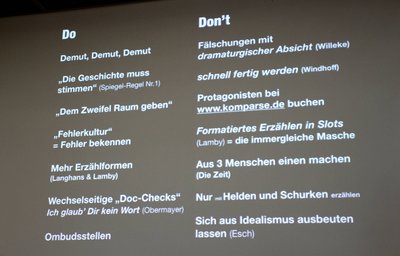

Dass das allein nicht reicht, machte jetzt auch eine Tagung von Netzwerk Recherche und der Akademie für Politische Bildung (APB) Tutzing am Starnberger See deutlich. Unter dem Titel "Jetzt mal ehrlich! Was Journalismus aus den Täuschungsfällen lernen muss" diskutierten rund 40 JournalistInnen zwei Tage lang über die Folgen des Relotius-Skandals. Die beiden meist genannten Begriffe waren: Demut und Transparenz. Demut der Reporter gegenüber Sprache, Thema und den Menschen, über die sie berichten. Und Transparenz gegenüber den LeserInnen, damit diese die journalistischen Texte besser einschätzen können.

Letzte Kommentare:

Sehr geehrter Herr Schweiger, Horst Röper hat die Gewinnmargen aus den Goldzeiten genannt. Diese Gewinne und das gilt bis heute, sind immer noch zwischen 2,5 bis fünf Prozent. Investitionen sind nur bei einer Ausnahme von den Verlegern aus der eigenen...

SWR Heilbronn Fr. 28.06.2025 Solvay-Werk in Bad Wimpfen leitet seit Jahren TFA in den Neckar ein Experte zu Ewigkeits-Chemikalie TFA: "Es ist falsch und dumm, so etwas freizusetzen" … Die Ewigkeits-Chemikalie...

Als ehemalige Besucherin des Badischen Staatstheaters ist mir die gekünstelte Atmosphäre und scheinheilige Stimmung dort derart zuwider, dass ich in dieser Spielzeit oftmals gar nicht mehr hingegangen bin. Schlimm ist, dass die freie Kulturszene in...

Das Leben an sich ist ein einmaliges Geschenk. In unseren Breiten leben zu können, kommt hinzu. Das "macht kaputt, was Euch kaputt macht" aus den 60ern, hatte scheinbar noch einen positiven Touch, da man Besseres erreichen wollte. Warum sind Teile...

Etwas weniger Alarm und mehr analytische Schärfe wären in diesem Fall hilfreich. Das Kernproblem der Medienkonzentration liegt darin, dass es in einem Berichterstattungsraum nur noch ein Medium oder gar keins mehr gibt. Es geht immer um den...