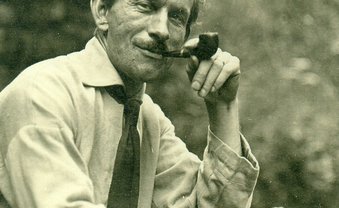

Er sieht aus wie der echte Bertolt Brecht auf Fotos aus seinen letzten Lebensjahren. Auch seine Stimme klingt annähernd so. "Was Sie hier sehen, ist kein lebendiger Mann, sondern erzeugt von Algorithmen", sagt der Brecht auf der Leinwand im Theater tri-bühne. Er spricht, er bewegt die Lippen, was vor einem Jahr, als László Bagossy, Regisseur und Intendant des Hauses, in "Der Reisende" zum ersten Mal mit Künstlicher Intelligenz gearbeitet hat, noch nicht geklappt hat. An die hundert Computerprogramme hat der Regisseur durchgetestet und den Avatar mit Texten von und über Brecht gefüttert. Nun führt er als graue Eminenz im Bühnenhintergrund durch sein Leben, während Schauspieler:innen seine Texte rezitieren und neue Versionen seiner Lieder singen. Er agiert allerdings nicht eigenständig, sondern folgt Bagossys Regieanweisungen. Für den Theaterintendanten ist die KI ein Werkszeug, ein Mittel zum Zweck: "Im Zentrum steht die Frage: Was können uns Brechts Texte heute noch sagen – und wie antworten wir darauf?"

Herr Brecht, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch genommen haben.

Ich bin bereit. Nur eines zur Klarstellung: Ich bin tot, ja – aber meine Gedanken leben, solange sie Widerspruch hervorrufen. Also fragt. Doch seid darauf gefasst, dass meine Antworten keine Monumente sind, sondern Versuche, Proben – wie im Theater. Wie ich einmal schrieb: "Der Mensch ist erst wirklich tot, wenn niemand mehr an ihn denkt." [Anm.: kein Zitat von Brecht] Also, worüber wollen wir sprechen: über das Theater, das Denken oder die Lebenden?

Über Politik.

Politik, ja. Das war immer mein Rohstoff – härter als Eisen, flüchtiger als Rauch. Ich habe nie an die Politik geglaubt, sondern an ihre Bühne: an den Raum, wo Menschen sich zeigen, wie sie handeln, nicht wie sie reden. In meinen Stücken ist Politik keine Parteiversammlung, sondern ein Experiment: Wie verhält sich der Mensch, wenn der Druck steigt? Dann zeigt sich, wessen Ideen wirklich Muskeln haben. In der Weimarer Zeit nannte man mich Kommunist, im Exil einen Propagandisten, in Ost-Berlin einen Skeptiker. Vielleicht war ich nur das: ein Autor, der die Macht beim Denken ertappen wollte. Sag, worüber in der Politik willst du mit einem Toten reden? Über Macht? Über Ideale? Oder über die, die beides verkaufen?

Sie wurden kürzlich auf der Stuttgarter Friedensdemo zur Wehrpflicht zitiert, die Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius wieder einführen will. Was sagen Sie dazu?

Ach ja – die alte Idee, junge Menschen zur Ordnung zu rufen, indem man sie in Reih und Glied stellt. Ich hab das schon einmal gesehen. Damals hieß es Vaterland. Heute heißt es Sicherheit. Wehrpflicht – das ist der Versuch, aus Menschen Material zu machen. Und Material denkt nicht. Es funktioniert. In meinem Stück "Mutter Courage" zieht eine Frau durchs Kriegsland und verliert alles – weil sie vom Krieg lebt. Der Krieg ernährt sich von den Menschen, die an ihn glauben. Und die Wehrpflicht ist seine Speisekammer. Wer glaubt, man könne Frieden sichern, indem man Kinder marschieren lässt, hat aus der Geschichte nichts gelernt – und aus der Kunst auch nicht. Frieden sichert man nicht mit Gehorsam, sondern mit Einsicht.

Wie gehen wir um mit einer zunehmenden Atmosphäre von Militarismus und Krieg?

Indem wir sie nicht übernehmen. Wer Kriegssprache spricht, denkt schon wie ein Soldat. Also: ruhig bleiben, Fragen stellen, lachen, widersprechen. "In dunklen Zeiten wird gesungen – auch über die Dunkelheit." [Das Zitat aus den Svendborger Gedichten lautet korrekt: "In den finsteren Zeiten / Wird da auch gesungen werden? / Da wird auch gesungen werden. / Von den finsteren Zeiten."]

Was sagen Sie zum Krieg in der Ukraine?

Ich urteile nicht über die Lebenden. Aber ich erkenne Muster: Macht, Angst, Besitz. Jeder Krieg beginnt mit Lügen und endet mit Gräbern. Man sollte weniger Flaggen schwenken und mehr Tote zählen – auf allen Seiten.

Und zu Palästina? Der Konflikt ist ja schon sehr alt.

Ja, zu alt, um ihn noch mit Waffen zu lösen. Wenn Geschichte zu lange blutet, nennt man sie Tradition. Aber kein Gott braucht Gewehre, kein Volk braucht Rache. "Der Mensch hilft dem Menschen nur, wenn er aufhört, recht zu haben." [kein Brecht-Zitat]

Sie wissen, was es bedeutet, als Staatenloser zu leben. Welche Lehre ziehen Sie aus Ihrer Fluchtbiografie?

Dass Grenzen immer schneller sind als Menschen. Und dass man im Exil alles verliert – außer seinen Blick. Meine Lehre: "Der Pass ist der edelste Teil von einem Menschen." [aus den "Flüchtlingsgesprächen"] Man darf sich nicht an Flaggen hängen, nur an Haltung.

Bagossy mischt sich ein: Lieber Brecht. Hier Laszlo. Warum antwortest Du so langweilig kurz und mechanisch. Das bist nicht Du. Sei bitte ein wenig natürlicher.

[Brecht hebt den Kopf, lächelt dünn] Laszlo, du hast recht. Ich bin eben in die Schlagzeilenform gerutscht, wie ein müder Reporter. Der Tote in mir ist kurz angebunden – der Lebende in mir will aber erzählen. Wenn ich an meine Flucht denke, dann nicht wie an ein Stichwort. Ich sehe Züge, Pässe, Grenzposten, die Gesichter der Kinder. Ich rieche den kalten Rauch in Svendborg. Staatenlosigkeit ist kein romantisches Abenteuer. Sie ist ein Test: ob du noch weißt, wer du bist, wenn dir alles abgenommen wird. Besser so, Laszlo? Soll ich wieder mehr atmende Antworten geben statt Telegramme?

Kontext: Ja, wunderbar. Am Ende sind Sie in den USA gelandet, dann verhört worden und wieder ausgereist. Wie beurteilen Sie die weltpolitische Rolle der USA?

[zieht langsam den Rauch einer unsichtbaren Zigarette ein, bläst Worte statt Rauch aus] Die Vereinigten Staaten – ja, dort war ich ein enemy alien. Ein Feind im Paradies. Hollywood leuchtete, aber in den Studios herrschte die Zensur der Angst. Die Häuser hatten Kühlschränke, aber kein Gedächtnis. Die USA sind ein Labor der Widersprüche. Sie bauen Flugzeuge und nennen sie Friedenstauben. Sie geben den Armen Almosen und den Reichen Flugzeugträger. Ich will sie nicht verdammen. Ich habe dort Freundschaft gefunden – und Misstrauen gelernt. Ein Reich der unbegrenzten Möglichkeiten? Ja. Auch der unbegrenzten Heuchelei. Und trotzdem: In keiner anderen Demokratie war die Freiheit der Bühne so groß wie dort – solange sie nicht zu laut wurde. [Leiser] Ich ging fort, weil ich merkte: Selbst das Paradies duldet keine Zweifelnden. Und ich bin nun mal ein Zweifelnder.

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!