Im Gegenzug schwindet der öffentliche Raum als Ort basisdemokratischer Aushandlung. Ein Gang durch die Stuttgarter City zeigt, wie die Interessen weniger mit Klauen und Zähnen verteidigt werden, wie Architektur als Instrument dient, um politischen Willen zu befestigen. Wer nicht konsumiert, hat zu verschwinden, und um dies durchzusetzen, wuchert "defensive Architektur". So nennt man Maßnahmen, deren Ziel die Vertreibung marginalisierter Gruppen ist. Sitzbänke, überdachte Bereiche vor Gebäuden und andere Orte, die etwa Obdachlose nutzen, um sich aufzuwärmen, werden so gestaltet, dass sie möglichst nicht nutzbar sind. Auch Familien oder Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung sind betroffen.

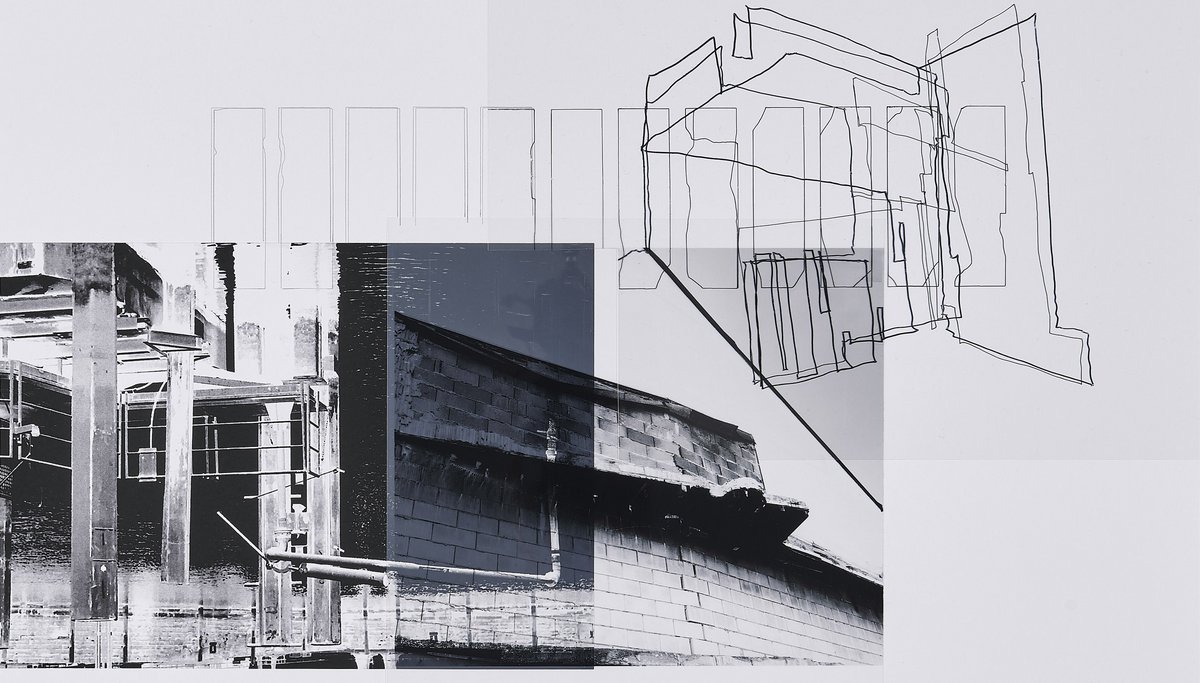

Repression wird einer feindlich auftretenden Architektur übergeben. Deren Waffen sind ebenso zahlreich wie erfinderisch: Metallspitzen an Vorsprüngen, Bänke mit Trennstangen, abriegelnde Betonblöcke und vieles mehr. "In der Stadt entstehen immer mehr verbotene Räume", beobachtet Bogner, "defensive Architektur wendet sich gegen diejenigen, die auf den öffentlichen Raum angewiesen sind. Zugleich werden Gebäude extrem abweisend, wie Trutzburgen."

Appell zur Wiederaneignung des öffentlichen Raums

Keine Frage: Bogners Kunst sensibilisiert. Können seine Werke gar einen positiven Einfluss auf städtebauliche Konzepte ausüben? Immerhin waren Bogners Arbeiten im Kontext des IBA'27-Netzes zu sehen - "IBA'27" steht für die "Internationale Bauausstellung 2027 der Stadtregion Stuttgart". Im Schulterschluss mit Verwaltungen, Investoren und den Menschen vor Ort soll das IBA-Netzwerk innovative Konzepte für ein menschengemäßes Leben, Arbeiten und Wohnen entwickeln. Dass steigende Preise und Verdrängung die Schattenseiten wirtschaftlichen Wachstums sind, ist dem IBA-Team klar. Deshalb tritt das auf zehn Jahre angelegte Projekt ausdrücklich für Inklusion und soziale Durchmischung ein: "Häuser, Straßen und Plätze sind Räume für Menschen und das gesellschaftliche Leben", ist in den Leitthesen der IBA zu lesen, "wir müssen dafür sorgen, dass diese Räume für alle offen und zugänglich sind."

Der Architekturkritiker Christian Holl ist hinsichtlich der Kunst von Karl-Heinz Bogner sicher, dass sich der Widerstand gegen die Raumordnung "von oben" lohnt. Denn gerade dort, wo soziale Gruppen oder Einzelne sich der herrschenden räumlichen Praxis entziehen oder offen widersetzen, entstünden, so Holl, "Reichtum und kulturelle Ressourcen".

Vor dem Widerstand steht die Reflexion, und dazu regt Bogners "My Inner City" an. Man fragt sich: Wenn urbane Orte Bühnenbilder sind, was ist dann mit den Figuren auf dem Theater, sprich: den Menschen, die den Stadtraum bevölkern? Wer sind die wirklichen Akteure? Wer hat Handlungsmacht? Ist es das städtebauliche Bühnenbild, das den Menschen ihre Rollen zuweist? Oder können Menschen wiederum über ihre Orte verfügen? Wenn wache Rezipienten Bogners "innere Stadt" in diesem Sinne weiterbauen, wäre dies sicher im Sinne des Künstlers.

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!