Pierette Herzberger-Fofana ist in Mali geboren. Ihre Mutter stammte von den kapverdischen Inseln, ihr Vater aus Guinea. Er war Pharmazeut und unterrichtete an der Universität von Dakar, Senegal, wo sie aufwuchs. Herzberger-Fofana studierte in Paris, München und Trier und lebt seit 1971 in Erlangen, wo sie zahlreiche Initiativen startete und ab 2005 im Gemeinderat saß. Seit 2019 ist sie Europaabgeordnete der Grünen. Sie hat viele Jahre am Ohm-Gymnasium in Erlangen unterrichtet und war Lehrbeauftragte verschiedener Universitäten. Schule und Uni sind für sie zugleich die wichtigsten Orte, um Rassismus zu bekämpfen. (dh)

Als Pierette Herzberger-Fofana 2012 an ihrer Schule in Erlangen nach Zeitzeug:innen gefragt wurde, musste sie passen. Seit zwanzig Jahren forscht die grüne Europaabgeordnete zum Schicksal Schwarzer Menschen im nationalsozialistischen Deutschland: ein Thema, zu dem vorher kaum etwas bekannt war. Lediglich die Autobiografie von Hans-Jürgen Massaquoi, "N****, N****, Schornsteinfeger: Meine Kindheit in Deutschland" (im Original-Buchtitel ausgeschrieben), 1999 erschienen, erzählte vom Überleben eines Schwarzen im NS-Staat.

Erst drei Jahre später gelang es Herzberger-Fofana, drei Zeitzeug:innen zusammenzubringen. Im Rahmen der von ihr ins Leben gerufenen Black History Weeks, begegneten sich zum ersten und einzigen Mal in Erlangen Gert Schramm, Theodor Wonja Michael und Marie Nejar. Schramm und Michael sind inzwischen hochbetagt gestorben. Die heute 93-jährige Nejar lebt – gesundheitlich eingeschränkt – in Hamburg.

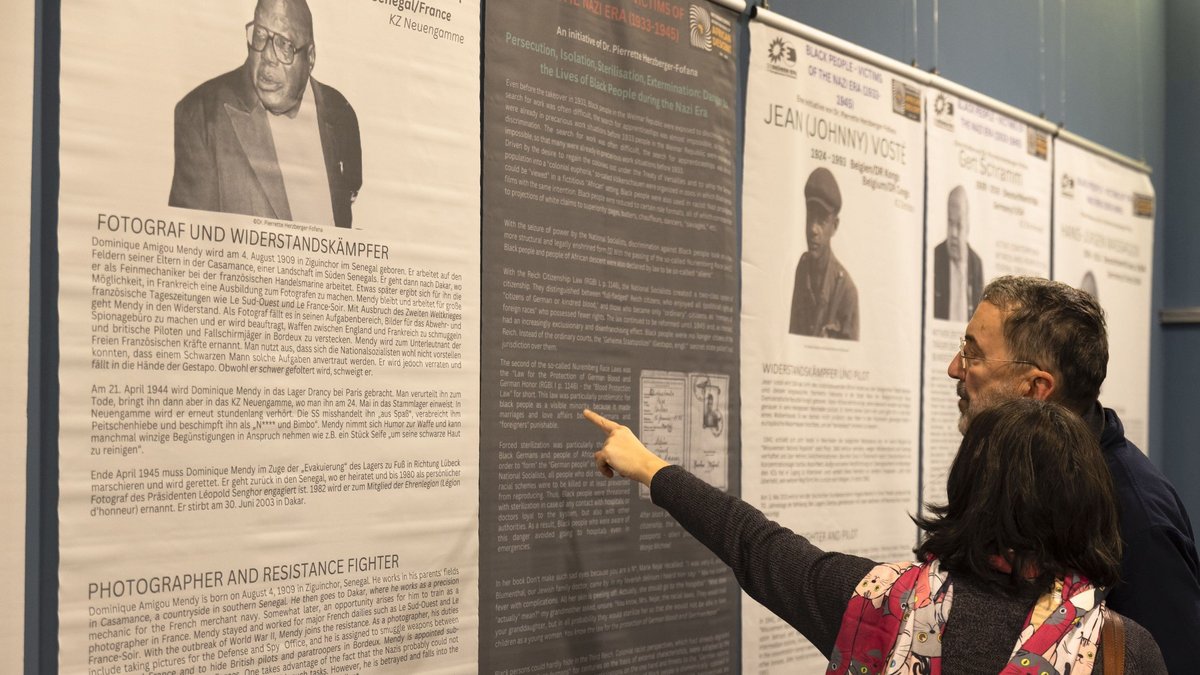

Das Kulturhaus Romno Kher in Mannheim stellt nun, nach Recherchen von Herzberger-Fofana, ihre Schicksale vor, zusammen mit denen anderer Schwarzer Menschen, die dem Nationalsozialismus zum Opfer fielen. Auf 3.000 wird ihre Zahl geschätzt. Verglichen mit den 500.000 ermordeten Sinti und Roma oder gar den Millionen Jüd:innen, sind das nicht so viele. Sie waren vereinzelt. Sie hatten keine Lobby. Sie wurden ignoriert. Einige von ihnen stellt die Ausstellung vor, dazu ebenso viele Überlebende.

Herzberger-Fofana hat an Bundespräsident Walter Steinmeier geschrieben, ob die Opfer nicht am 27. Januar, dem Tag der Befreiung von Auschwitz, genannt werden könnten. Auf wiederholte Nachfrage erhielt sie die Antwort: Die Themen für dieses Jahr stünden schon fest. Im April des vergangenen Jahres war ihre Ausstellung bereits im Europaparlament in Straßburg zu sehen. Wie kommt es, dass sich nun ausgerechnet der Landesverband der Sinti und Roma des Themas angenommen hat? Herzberger-Fofanas Fraktionskollege Romeo Franz, der erste deutsche Sinto im Europäischen Parlament, ergriff die Initiative: "Wir machen das."

Parallelen zu Sinti und Roma

Gut gefüllt ist der Saal des Mannheimer Kulturhauses zur Eröffnung. "Es sind besondere Zeiten", sagt der Landesvorsitzende Deutscher Sinti und Roma Daniel Strauß und spielt auf die AfD und das Unwort der Remigration an. Viel zu wenig Aufmerksamkeit erhalte das Thema, meint Rolande Haun von der Black Academy. Es bestünde die Verpflichtung, an alle Opfergruppen zu erinnern. Keine Opferkonkurrenz will auch Tim Müller, der Historiker des Kulturhauses, aufkommen lassen. So wie der Verband der Sinti und Roma immer von den ungleich stärkeren jüdischen Organisationen unterstützt worden sei, so setze er sich auch für andere Opfergruppen ein: etwa für die Zeugen Jehovas, die im Dritten Reich auch verfolgt wurden.

Zwischen der Geschichte der Sinti und Roma und der Schwarzen, etwa in den USA, gibt es erstaunliche Parallelen: Sie wurden verfolgt, gejagt wie Freiwild, schon lange vor dem Nationalsozialismus. Es galt eine Art Lynchjustiz, den Tätern passierte nichts. Sinti wurden zu früheren Zeiten in der Tat als Schwarze bezeichnet: wegen der geringfügig dunkleren Hautfarbe. Und in beiden Communities gibt es eine große Zahl hervorragender Musiker:innen.

Schwarze Menschen ebenso wie Sinti und Roma wurden Opfer derselben rassistischen Politik, erklärt der Historiker Tim Müller und hebt eine andere Parallele hervor: Sie wussten sich zu wehren. Die eigene Handlungsmacht ist dem Historiker besonders wichtig. Einige der in der Ausstellung Vorgestellten leisteten aktiv Widerstand. Sie zeigen: Man muss sich nicht alles gefallen lassen. Dies gilt auch für die Überlebenden, die in der Nachkriegszeit für ihre Rechte kämpften.

Die Ausstellung zeigt Widerstandskämpfer:innen

Hilarius Gilges etwa, 1909 als Afrodeutscher in Düsseldorf geboren, wurde in den 1920er-Jahren Mitglied des Kommunistischen Jugendverbands und einer Agitprop-Theatergruppe. 1931 musste er nach einem Streit, bei dem ein Mitglied des "Stahlhelm", des Bunds der Frontsoldaten des Ersten Weltkriegs, ums Leben kam, für ein Jahr ins Gefängnis. Nach der Machtergreifung der Nazis weigerte er sich unterzutauchen und fiel der wütenden Rache der braunen Schlägertruppen zum Opfer. Am 20. Juni 1933 wurde der 24-Jährige aus seiner Familie gerissen und ermordet.

Jean Vosté, genannt Johnny, 1924 im Kongo als Sohn eines belgischen Kolonialbeamten und einer Einheimischen geboren, schloss sich dagegen erst 1941 der Résistance, der Widerstandsbewegung gegen den Nationalsozialismus, an. Sein Vater hatte ihn als Kind mit nach Belgien genommen und in Mechelen in ein Waisenhaus gesteckt. Er wurde verraten, kam ins Konzentrationslager Dachau, überlebte und lebte bis 1993 in Belgien. Auf einen Brief von Herzberger-Fofana hat Angela Merkel ihn in einer Ansprache in Dachau zusammen mit zwei anderen erwähnt.

Gert Schramm und Raphaël Élizé waren beide zur selben Zeit im KZ Buchenwald, sind einander aber nicht begegnet. Als Afrodeutscher hatte Schramm mit den Franzosen, die in einem anderen Teil des Lagers untergebracht waren, keinen Kontakt. Élizé, auf der karibischen Insel Martinique geboren, war sogar ab 1929 Bürgermeister des damals 6.000 Einwohner zählenden französischen Städtchens Sablé-sur-Sarthe. Er schloss sich dem Widerstand an, wurde denunziert und fiel 1945 einem Bombenangriff der Alliierten auf das Lager zum Opfer.

Schwieriger ist es, über Martha Ndumbe verlässliche Angaben zu erhalten. Als Tochter eines Kameruners und einer Deutschen wurde sie 1902 in Berlin geboren. Kamerun war damals deutsche Kolonie. Offenbar lebte sie in großer Armut. Dass sie jedoch von einem NS-Gericht als "asoziale Berufsverbrecherin" verurteilt wurde, zeugt in erster Linie von der rassistischen Haltung der Richter. Sie wurde im KZ Ravensbrück ermordet.

Die in der Ausstellung vorgestellten Personen gelangten auf sehr unterschiedliche Weise nach Deutschland. Bayume Mohamed Husen, geboren 1904 in Daressalam, Tansania, hatte als Kindersoldat in der ostafrikanischen "Schutztruppe" des Kolonialabenteurers Paul von Lettow-Vorbeck gedient. 1929 kam er nach Berlin, um seinen Sold einzufordern, was jedoch abgelehnt wurde. Er gründete eine Familie und arbeitete als Sprachlektor an der Universität. Seine Bemühungen, die Vaterschaft für ein weiteres Kind mit einer anderen Frau anerkennen zu lassen, wurden ihm zum Verhängnis. Er überlebte das KZ Sachsenhausen nicht.

Hagar Martin Brown wurde gewissermaßen als Souvenir von einem Bankier aus Südafrika entführt. Er arbeitete als Chauffeur für eine wohlhabende Familie in Frankfurt, heiratete und bekam zwei Töchter und wurde zum Opfer von medizinischen Menschenversuchen.

Dominique Mendy, aus dem Senegal stammend, hatte wiederum als französischer Soldat im Ersten Weltkrieg gedient. Im Widerstand als Fotograf geriet er in die Hände der Gestapo und ins KZ Neuengamme, überlebte jedoch und wurde später persönlicher Fotograf des senegalesischen Staatspräsidenten Léopold Sédar Senghor.

Schwarz als Zuschreibung und nicht als Eigenschaft

Die Schwarzen Menschen der Ausstellung sind alles andere als eine homogene Opfergruppe. Sie stammten aus höchst unterschiedlichen Ländern und gehörten verschiedenen sozialen Schichten an. Sie waren aufgrund der Kolonialgeschichte deutscher, französischer oder belgischer Staatsangehörigkeit. Was sie verbindet, ist eigentlich nur, dass sie alle ins Visier der nationalsozialistischen Rassenpolitik gerieten.

Dies sollte zu denken geben. Menschenrassen sind ein Konstrukt, eine Fiktion. Pierette Herzberger-Fofana und die Black Academy schreiben daher "Schwarze Menschen" mit großem S: um zu kennzeichnen, dass es sich nicht um eine Eigenschaft, sondern um eine Zuschreibung handelt, die mit bestimmten Vorurteilen verbunden ist.

Der Bundestag hat in diesem Jahr in der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück an die Befreiung von Auschwitz erinnert. Martha Ndumbe war dort ermordet worden, fand bei der Gedenkveranstaltung jedoch keine Erwähnung. Der baden-württembergische Landtag konzentriert sich diesmal auf die jüdischen Opfer im badischen Landesteil. Die Geschichte der Schwarzen Opfer ist noch immer viel zu wenig bekannt. Dabei haben neben Massaquoi auch die drei Zeitzeug:innen, die Pierette Herzberger-Fofana 2015 in Erlangen zusammengebracht hat, Bücher über ihre Erlebnisse geschrieben.

Theodor Wonja Michaels "Deutsch sein und schwarz dazu" ist ein Spiegel-Bestseller. Gert Schramms "Wer hat Angst vorm schwarzen Mann" ist dagegen kaum noch zu finden. Antiquarisch noch lieferbar ist Marie Nejars."Mach nicht so traurige Augen, weil du ein N****lein bist". Obwohl auch hier das N-Wort im Titel ausgeschrieben ist, zeugt dies nicht von einer rassistischen Haltung der Autorin. Es handelt sich vielmehr um einen Liedtitel, in dem sie 1951 unter dem Künstlernamen "Leila Negra" auf rührselige, für die Nachkriegsgesellschaft leicht verdauliche Weise ihre rassistischen Kindheitserfahrungen verarbeitete.

Die Ausstellung "Schwarze Menschen als NS-Opfer" im Romno Kher, Mannheim, läuft bis 22. Februar und kann montags bis freitags von 9:30 bis 12 Uhr und von 14 bis 16:30 Uhr besichtigt werden.

Die Gedenkstunde des Landtags zum Tag der Befreiung von Auschwitz fand am Freitag, 26. Januar statt. Die Videoaufzeichnung findet man hier.

In Stuttgart findet im Februar zum ersten Mal ein Black History Month statt.

Wir brauchen Sie!

Kontext steht seit 2011 für kritischen und vor allem unabhängigen Journalismus – damit sind wir eines der ältesten werbefreien und gemeinnützigen Non-Profit-Medien in Deutschland. Unsere Redaktion lebt maßgeblich von Spenden und freiwilliger finanzieller Unterstützung unserer Community. Wir wollen keine Paywall oder sonst ein Modell der bezahlten Mitgliedschaft, stattdessen gibt es jeden Mittwoch eine neue Ausgabe unserer Zeitung frei im Netz zu lesen. Weil wir unabhängigen Journalismus für ein wichtiges demokratisches Gut halten, das allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollte – auch denen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben. Eine solidarische Finanzierung unserer Arbeit ermöglichen derzeit 2.500 Spender:innen, die uns regelmäßig unterstützen. Wir laden Sie herzlich ein, dazuzugehören! Schon mit 10 Euro im Monat sind Sie dabei. Gerne können Sie auch einmalig spenden.

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!