Bruchteil der Militärausgaben

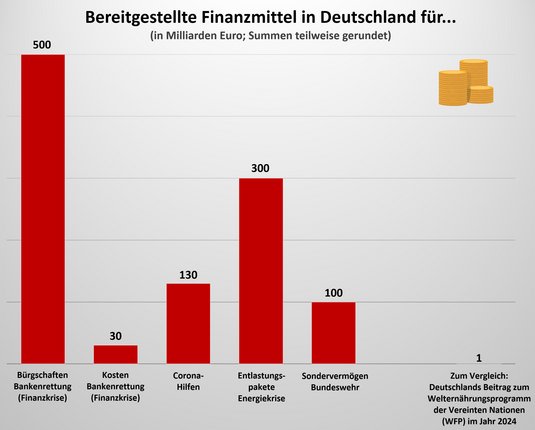

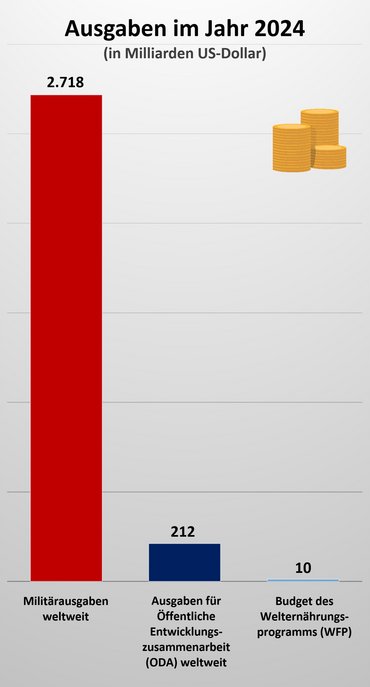

Es sind gewaltige Summen, die bereitgestellt wurden. Verschwindend gering erscheinen daneben die Mittel für Hungerbekämpfung und Entwicklungszusammenarbeit. Während weltweit im Jahr 2024 über 2,7 Billionen Dollar für Rüstung ausgegeben wurden, hatte die ODA (Official Development Assistance), also die Öffentliche Entwicklungszusammenarbeit aller Staaten, gerade einmal ein Volumen von 212 Milliarden US-Dollar, was nicht einmal zehn Prozent der weltweiten Militärausgaben entspricht.

Deutschlands Militärausgaben betrugen im Jahr 2024 etwa 88,5 Milliarden US-Dollar. Damit rangiert die Bundesrepublik hinter den USA, China und Russland und noch vor Staaten wie den Atommächten Indien, dem Vereinigten Königreich und Frankreich weltweit auf dem vierten Platz. Zum Vergleich: Deutschlands Beitrag für die Öffentliche Entwicklungszusammenarbeit (ODA) sank von fast 38 Milliarden im Jahr 2023 auf etwa 32 Milliarden US-Dollar.

Dabei ist der Bedarf an Hilfe in Katastrophengebieten wie dem Sudan, dem Jemen und in Gaza gewaltig. Im Jahr 2023 litten laut dem Welternährungsbericht der Vereinten Nationen schätzungsweise 735 Millionen Menschen auf der Welt an Hunger. Alle 13 Sekunden stirbt ein Kind unter fünf Jahren an den Folgen von Hunger. Das sind jedes Jahr fast 2,5 Millionen Kinder.

Man könnte denken, dass das ein gewaltiges Problem ist, dem man mit einer großen politischen wie auch finanziellen Offensive entgegentreten sollte. Priorität genießen diese Negativzahlen im aktuellen politischen Diskurs aber ganz offensichtlich nicht.

"Das größte lösbare Problem der Welt"

Es ist sehr ernüchternd, die oben erwähnten gewaltigen zur Verfügung gestellten Summen beispielsweise dem Jahresetat des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (World Food Programme, WFP) gegenüberzustellen. Dieses hatte im Jahr 2024 ein Budget von knapp zehn Milliarden US-Dollar, was gerade einmal etwa drei Promille der weltweiten Militärausgaben entspricht (Deutschlands Beitrag zum WFP betrug 2024 knapp eine Milliarde US-Dollar beziehungsweise rund 900 Millionen Euro).

Dabei ist das Problem des Welthungers, wie Hilfsorganisationen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht müde werden zu betonen, keine unvermeidbare Naturkatastrophe, der man schicksalshaft ausgeliefert ist, sondern menschengemacht. Das WFP bezeichnet Hunger als "das größte lösbare Problem der Welt", da grundsätzlich alle technischen Voraussetzungen gegeben sind, um alle Menschen auf der Welt zu ernähren. Die Lösung des globalen Hungers ist eine Frage des politischen Willens.

Je nach konkreter Zielsetzung und Zeitrahmen gibt es hierzu unterschiedliche Berechnungen, allen gemein ist aber, dass ein Bruchteil der weltweiten Militärausgaben ausreichen würde, um den Hunger auf der Welt zu besiegen. Einer bereits im Jahr 2020 publizierten Berechnung zufolge ließen sich mit einer Erhöhung der Mittel zur Hungerbekämpfung um etwa 14 Milliarden US-Dollar innerhalb von zehn Jahren 500 Millionen Menschen aus Hunger und Fehlernährung befreien. Alleine die Erhöhung der weltweiten Militärausgaben von 2024 gegenüber 2023 (ca. 275 Milliarden US-Dollar) übertrifft diesen Betrag um ein Vielfaches.

3 Kommentare verfügbar

-

Antworten

@Gerd Rathgeb

Kommentare anzeigenGerhard Karpiniec

amSehr geehrter Herr Rathgeb, ja ich kenne auch einige wenige Projekte wo die Projektarbeit funktioniert. Es gab vor einiger Zeit im Web ein Verzeichnis wo ca. 70.000 EZA – NGO´s gelistet waren. Nehmen wir nur 50 Jahre EZA-Arbeit, Sie kennen einige gute Projekte, ich kenne einige gute…