Was das schon wieder kostet, ein echter Mensch. Wer soll das denn bezahlen?

Der Journalismus, meist als Warenhandel institutionalisiert, ist nie ganz unabhängig von seiner Finanzlage. Im redaktionellen Alltag heißt das beispielsweise: Wenn ein zu kleiner Teil der Kundschaft an einem Bericht über die Bezirksliga-Partie TuS Finkenwerder gegen FC Süderelbe II interessiert ist, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass darüber berichtet, geschweige denn ein Reporter aus Fleisch und Blut ins Stadion entsandt wird (das Spiel endete übrigens 2:2).

Hier hilft ein Textroboter. Der braucht nur ein paar Daten zum Spielverlauf. Wann sind die Tore gefallen? Wo stehen die beiden Teams in der Tabelle? Gab es Platzverweise? Und schon zimmert ein smartes Programm daraus einen pubklikationsfähigen Text. Ein paar Beispiele vom vergangenen Wochenende: Beim besagten Unentschieden von Finkenwerder gegen Süderelbe II bilanziert die Spielberichtssoftware eines Berliner Start-Ups: "Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis." Ähnlich erhellend fällt das Robo-Resümee zur torlosen Begegnung zwischen Blau-Rot Billmerich und dem Holzwickeder SC III aus: "Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis." Genauso spannend ist die Analyse zum 1:1 der Concordia II gegen die Reserve beim Barsbütteler SV: "Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften ..." Sie ahnen vielleicht schon, wie der Satz weitergeht.

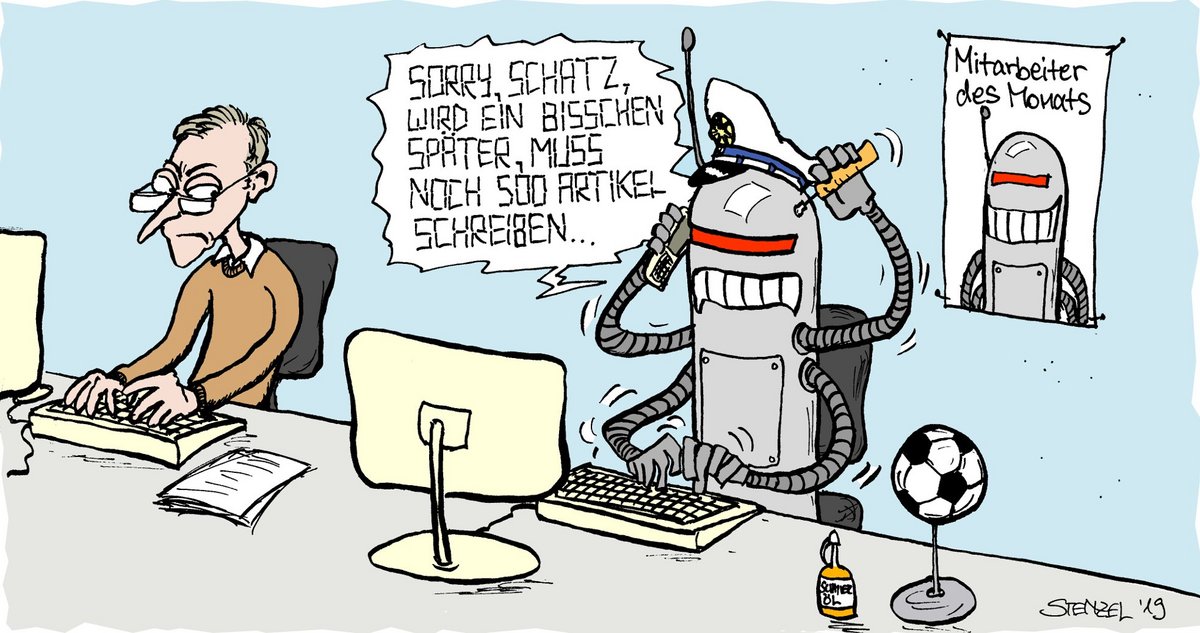

Gut, das rhetorische Repertoire könnte noch etwas abwechslungsreicher sein. Für ähnliche Situationen findet die Künstliche Intelligenz (KI) ähnliche Worte. Sie denkt sich keine neuen Formulierungen aus, sondern rekombiniert die eingespeisten Phrasen nach Gesetzen, die ihr vorgeschrieben sind, orientiert sich an Erfahrungswerten und tauscht ein paar Namen aus. In jedem zweiten robotergenerierten Sportbericht werden daher, bei wechselnden Protagonisten, "Lorbeeren eingeheimst", "Gegner düpiert", "Zähler gesichert", oder "Zuschauer für ihr Kommen belohnt/bestraft". Doch wer, wie die Software, stolze 70 000 Texte pro Woche verfasst, dem wird man ein paar stilistische Unzulänglichkeiten nachsehen können.

Kein Schmuck ist auch nicht zeitgemäß

Sie sind "längst unter uns – und sie könnten eine halbe Zeitung vollschreiben", informierte die "Stuttgarter Zeitung" (StZ) im April 2015 über Roboterjournalisten. Die Programme verfassen in Sekundenschnelle Texte über Small-Talk-Themen wie das Wetter, den Sport oder die Aktienkurse. "Nichts, womit sich Zeitungstitel schmücken", hieß es damals – als noch stolz betont wurde: "Die Stuttgarter Zeitung, das in eigener Sache, lässt keine Texte von Robotern schreiben."

Aber was gestern galt, kann heute überholt sein. Beim Bundesverband der Deutschen Zeitungsverleger jedenfalls, ist Robojournalismus längst nicht mehr verpönt. Bereits im Oktober 2017 betonte der BDZV die "großen Chancen", die der Einsatz Künstlicher Intelligenz dem Journalismus eröffne. Zu Wort kommt in der Pressemeldung der Verleger auch ein Unternehmer, der die passende Software entwickelt und zu den Marktführern auf dem Gebiet der robogenerierten Texterstellung gehört. Er sieht noch "ungehobene Potenziale", was die Automatisierung des Redaktionsalltags anbelangt. Nicht als Job-Killer, versteht sich, sondern als entlastende Ergänzung, die menschlichen Reportern Freiräume verschaffen soll, sich kreativ auszuleben. Das "beste Beispiel", das dem Unternehmer einfällt, sei "der Auftrag eines Verlages, Polizeimeldungen mit Hilfe von Roboterjournalismus redaktionell zu verarbeiten".

Den Schuss scheint man auch bei der "Stuttgarter Zeitung" gehört zu haben. Im November 2017 taucht dort der erste computergenerierte Artikel auf. Thema ist die Feinstaub-Belastung in der Landeshauptstadt. Ein Textroboter berichtet seitdem tagesaktuell über die Werte aus dem gesamten Stadtgebiet, zudem gibt es eine Visualisierung in Echtzeit, welche Gebiete gerade wie stark betroffen sind. Das Projekt verbinde "die Verarbeitung großer Datenmengen mit innovativer Technologie zur Textautomatisierung", heißt es nunmehr in eigener Sache. Mittlerweile darf sich der Robo-Journalismus sehen lassen. Mehr noch: Die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung zeichnete den Feinstaubradar 2018 mit einem Preis für Lokaljournalismus aus, weil die Redaktion moderne Technik als Werkzeug nutze, "um ihre journalistische Kompetenz bei einem politisch brisanten Thema auszuspielen".

5 Kommentare verfügbar

-

Antworten

Liebe Minh, lieber Jan,

Kommentare anzeigenSchwäbischer Lokalredakteur

amin unserer Redaktion war heute der Chef der Pressestelle unseres Polizeipräsidiums in BaWü - was er sagte, war ernüchternd. Auf unsere Kritik bezüglich der Auswahl und verschwindend geringen Menge der Polizeimeldungen erwiderte er - neben der üblichen Argumente wie…