Draußen ist Weihnachtsmarkt. Im Foyer des Landesmuseums im Alten Schloss, Stuttgart, geht es zu wie im Taubenschlag. Aber die Erlebnisführerin Bettina Marx, im Hauptberuf Kostümbildnerin, weiß, wie sie ihre Schäfchen findet. Es sei ja keine gewöhnliche Ausstellung mit Objekten, warnt sie schon mal vor. Eher interaktiv. Etwas mehr als zehn Personen folgen ihr zum Aufzug oder gehen über die Reitertreppe hinauf in die dritte Etage.

Die Ausstellung "Protest! Von der Wut zur Bewegung" gehört zur Großen Landesausstellung "500 Jahre Bauernkrieg", neben anderen Teilen wie der Kinderausstellung "Zoff!" und der eigentlichen Bauernkriegs-Ausstellung "Uffrur! … on the Road", die erst am 30. April in Bad Schussenried eröffnet. Das Landesmuseum nimmt den Bauernkrieg nur zum Anlass, um über Protestbewegungen allgemein zu reflektieren. Und zwar medial, interaktiv, zum Mitmachen.

Eine Flut von Bildern weht einem gleich zu Beginn des Rundgangs entgegen: Demos zu verschiedenen Themen weltweit. "In der Erlebnisausstellung", heißt es in der Ankündigung, "tauchen Sie ein in vergangene und aktuelle Protestbewegungen." Um wieder auf den Teppich zu kommen, folgen drei Beispiele aus Stuttgart. Man kann – interaktiv! – an Rädern drehen und so zu Stuttgart 21, zum Verkehr, vor allem Radverkehr, und zu den Corona-Demos das Pro und Contra zum Vorschien bringen: Zu Stuttgart 21 weiß die Erlebnisführerin, dass bei der Volksabstimmung mit "Ja" stimmen musste, wer dagegen war, und dass einer vom Wasserwerfer am Auge getroffen wurde: "Inzwischen ist er ganz blind." Dass er Dietrich Wagner hieß und nicht mehr lebt, scheint sie nicht zu wissen.

Videobotschaften und sprechende Schachfiguren

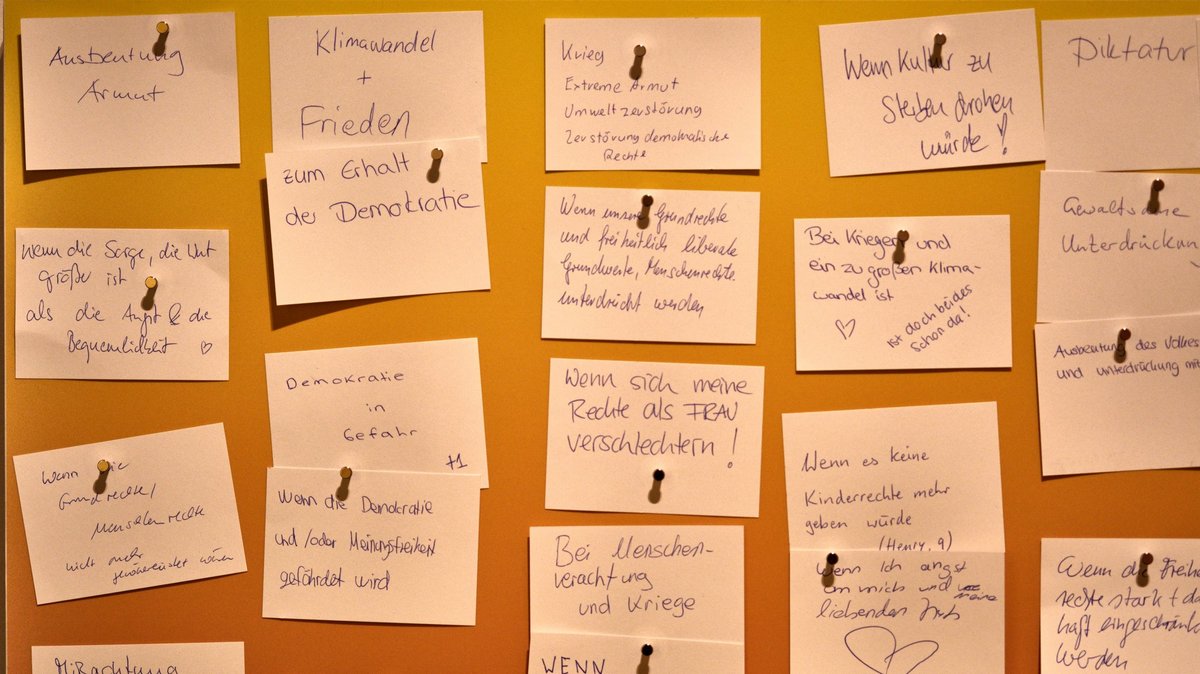

Gegenüber kann man auf Knöpfe drücken, um zu zeigen, wofür man sich engagieren würde. Frieden führt die Hitliste an, gefolgt von Klima, Rechten für queere Menschen und einer humaneren Asyl-Politik. Anschließend kommen Aktivist:innen in Videobotschaften zu Wort: Nisha Toussaint-Teachout ais Stuttgart und Vanessa Nakate aus Uganda fürs Klima, Raúl Krauthausen für Behinderte, die Aktivistin, die sich Pepper nennt, aus Hongkong und der Stuttgarter David Gerstmeier mit seiner Imkerei Summtgart für Bienen und biologische Landwirtschaft. Immerhin interessant: Wer kennt schon seine Aktivist:innen vor Ort?

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!