Für manche S-21-Gegner liegen entscheidende Gründe der Krise unten im Talkessel. Unstrittig positionierten sich beide Zeitungen im Lager der Stuttgart-21-Befürworter. Über Jahre kamen dementsprechend die Gegner (viel zu) selten zu Wort. Spätestens seit der so symbolischen wie lächerlichen Prellbock-Versetzung 2010 sind aber Hunderte kritische Artikel oder Kommentare erschienen. Nicht von ungefähr hatten beide Blätter mit Abbestellungen aus den Reihen der Befürworter zu kämpfen.

Ohnehin spielen aber regionale Aufregerthemen, und wenn ihre Strahlkraft noch so groß ist, nur eine Nebenrolle für die Abwärtsbewegung der Tagespresse. Die Probleme sind struktureller Natur, und sie reichen tief.

Von den heute 40- bis 49-Jährigen wollte schon vor zwei Jahrzehnten nicht einmal mehr jeder zweite regelmäßig zur Zeitung greifen. Heute liest sie nur noch jeder fünfte junge Erwachsene. Trotz aller redaktionellen Anstrengungen, immer neue Jahrgänge anzulocken, stirbt die Leserschaft langsam, aber sicher aus – mit weitreichenden Konsequenzen.

Denn untersucht ist auch, wie sehr dieses Desinteresse mit einer wachsenden Gleichgültigkeit am politischen Geschehen insgesamt einhergeht. "Die Tagespresse ist Bindeglied zur politischen Teilhabe", schreiben EU-Fachleute in einem der regelmäßigen Eurobarometer zur Mediennutzung. Was sich in jungen Demokratien besonders zeige, weil dort "der Hunger nach Information" groß sei.

Im EU-Schnitt ist die Tageszeitung zur Informationsbeschaffung nur noch für 26 Prozent der Bevölkerung von Wert. Auch dies ein Abwärtstrend, der stetig und immer parallel zu jenen Linien verläuft, die Wahlbeteiligung und allgemeines Interesse an Politik dokumentieren.

Wer das Abo abbestellt hat, kommt nicht zurück

Zu den Bedrohungen von außen gesellen sich interne Versäumnisse. "Werden die deutschen regionalen Tageszeitungen dieser Vielfalt der Familienkulturen, Lebensentwürfe von Paaren ohne Kinder und Lebensgestaltungen Alleinlebender in ihrer Berichterstattung gerecht?", fragt Andreas Vogel für die medienpolitische Abteilung der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und weiter: "Haben die Redaktionen in den letzten zwanzig Jahren die Veränderungen der Alltagswelten der Bevölkerung in Deutschland hinreichend begleitet? Wer dies eher verneint, der hat bereits ein erstes relevantes Erklärungspotenzial für die seit Jahrzehnten sinkenden Tagespresse-Auflagen gefunden."

Gerade der Stuttgarter Konzern hat während der Finanzkrise zwischen 2007 und 2011 Einbrüche hinnehmen müssen wie wenige vergleichbare Verlage in der Republik. Und wer das Abo einmal abbestellt hat, kommt nicht mehr zurück. Selbst nach Meinung des Zeitungsverlegerverbands hat das auch mit der Preisentwicklung zu tun. Beim Statistischem Bundesamt ist der Verbraucherpreisindex zwischen 1991 und 2013 um gut 150 Prozent gestiegen, die Zeitungspreise im Einzelverkauf aber um durchschnittlich hundert Prozentpunkte mehr.

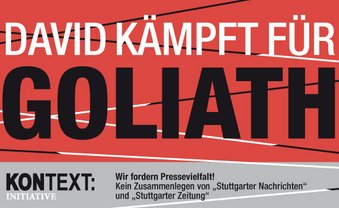

Zudem hat das Internet nicht nur weitreichenden Einfluss auf die redaktionelle Arbeit, es hat auch das Anzeigengeschäft als Einnahmequelle kannibalisiert, weil Online-Angebote längst wesentlich attraktiver sind als der Blick auf gedruckte Inserate. Medienhistoriker wissen allerdings, dass die ohnehin erst sehr spät zur tragenden Säule der Finanzierung wurden. Renommierte Blätter waren früher in Parteihand, hohe Auflagen vor allem in der Zwischenkriegszeit eine Selbstverständlichkeit in Berlin, in Wien, sogar in Stuttgart mit der sozialdemokratischen "Schwäbischen Tagwacht". Oder es engagierten sich doch Goliaths, wie einst Robert Bosch, der das "Stuttgarter Neue Tagblatt" kaufte, um einen Rechtsruck zu verhindern.

Andere Produkte schließen sich zusammen, wie gerade Springers "Welt", der eher rechte französische "Figaro" und die eher linke spanische Tageszeitung "El País", in der Hoffnung auf Synergien im Netz und in der aktuellen Berichterstattung, etwa zum Megathema Flüchtlinge – über alle ideologischen Unterschiede hinweg. Oder Mischformen behaupten sich, wie die 1703 gegründete "Wiener Zeitung", die älteste ihrer Art weltweit, die – vor Erfindung des Internets – zugleich offizielles Veröffentlichungsorgan der Republik Österreich war und heute parallel zum Tageszeitungsgeschäft Portale im Auftrag der öffentlichen Hand betreibt, etwa zu Fragen des Konsumentenschutzes.

11 Kommentare verfügbar

-

Antworten

Auch ein Grund für Auflagenschwund. Vermutlich fragen sich die Bürger: Warum soll ich Geld ausgeben für etwas dem ich immer weniger vertraue?

Kommentare anzeigenPeter S.

amhttp://www.zeit.de/gesellschaft/2015-06/medienkritik-journalismus-vertrauen

"Deutsche haben wenig Vertrauen in die Medien

Fehlinformation,…