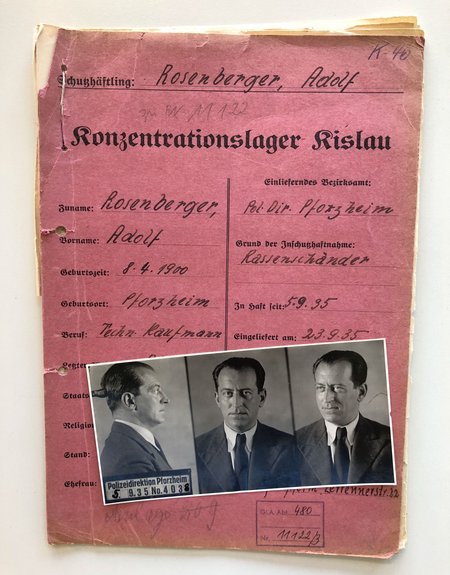

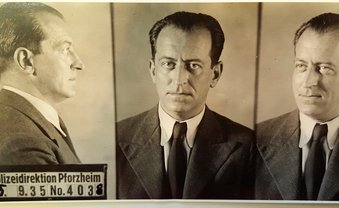

Und so attestiert an jenem 25. September 2025 bei der Buchvorstellung in München der Bonner Historiker Professor Joachim Scholtyseck dem legendären Ferdinand Porsche unwidersprochen, in der NS-Zeit "für Mitgefühl gegenüber seinem Teilhaber Adolf Rosenberger unempfänglich" gewesen zu sein und dabei "die Regeln des Anstands verletzt" zu haben. Scholtyseck bezieht sich unter anderem darauf, dass Rosenberger 1935 seinen Firmenanteil von 10 Prozent zum Nennwert von 3.000 Reichsmark an Porsche-Sohn Ferry abgeben musste. Weit unter Wert. 1950 schrieb Rosenberger aus dem Exil in Los Angeles an seinen Rechtsbeistand in Pforzheim: Er unterstelle den Familien Porsche und Piëch zwar keinen Antisemitismus, aber man habe seine Situation als Jude ausgenutzt, um ihn aus dem Unternehmen zu drängen (Kontext berichtete).

Antisemit soll Porsche nicht gewesen sein

Über all das wurde schon Jahre zuvor anhand der Originalquellen aus dem Nachlass von Adolf Rosenberger in Presse, Funk und Fernsehen berichtet, nun wird dies auch von akademischer Seite bestätigt. Scholtyseck spricht allerdings nicht von "Arisierung" und bezweifelt, dass bei Porsche im Fall Rosenberger Antisemitismus eine Rolle gespielt habe: "Für mich als Historiker hat sich ein weiteres Mal erwiesen, dass man als Unternehmer kein Antisemit sein musste, um sich im Dritten Reich Vorteile durch die verschiedenen Vorgänge der Entjudung zu verschaffen."

2019 hatten Sandra Esslinger mit Christoph Rückel, einem als Nebenkläger in Prozessen gegen NS-Täter erfahrenem Münchner Rechtsanwalt, die gemeinnützige Adolf Rosenberger gGmbH gegründet. Diese und Potsche verständigten sich im Oktober 2022 darauf, den für Unternehmensgeschichtsforschung bekannten Historiker Joachim Scholtyseck den "Fall Rosenberger" in einer unabhängigen wissenschaftlichen Studie aufzuarbeiten. Porsche übernahm sämtliche Kosten, über deren Höhe Stillschweigen vereinbart wurde.

Nun bestätigt Scholtyseck, dass die Familien Porsche und Piëch in Sachen des jüdischen Firmenmitgründers die Deutungshoheit übernommen hatten: "In der Nachkriegszeit gelang es der Porsche-Führung, sich in einem milden Licht zu zeichnen." So verschwand Adolf Rosenberger aus der Geschichte des Unternehmens, obwohl er doch 1930/31 zusammen mit Ferdinand Porsche und dessen Schwiegersohn Anton Piëch in Stuttgart das legendäre "Konstruktionsbüro" aus der Taufe gehoben hatte, die "Dr. ing. h.c. Ferdinand Porsche GmbH", Keimzelle des heutigen Weltkonzerns.

Porsche hielt damals 80 Prozent der Anteile, Piëch und Rosenberger waren mit jeweils zehn Prozent beteiligt. Als Geschäftsführer und Mitgesellschafter kümmerte sich der junge, weltläufige und bestens vernetzte Motorsportmann Adolf Rosenberger (1900 bis 1967) in den Zeiten der Weltwirtschaftskrise um die Akquise von Aufträgen und finanzierte mit Krediten das Unternehmen, das anfangs um die 20 Mitarbeiter zählte. Ohne Rosenberger keine Porsche GmbH. Obendrein sollte der frühere Mercedes-Benz-Werksrennfahrer den von Porsche konstruierten Auto Union-Rennwagen fahren, doch Rosenberger bekam als Jude keinen Rennlizenz im NS-Staat.

Aus der Firmengeschichte getilgt

Zum 75-jährigen Jubiläum des legendären Stuttgarter "Konstruktionsbüros" benannte die Porsche-Presseabteilung als Gründer des Unternehmens allein Ferdinand Porsche und Anton Piëch. Worüber der Schreiber dieser Zeilen 2006 als Reporter im SWR-Hörfunk und Fernsehen berichtete. Dabei kamen auch Hartmut Wagner, der Großneffe von Rosenberger, und Martin Walter zu Wort, der als Leiter des Kreisarchivs Rastatt ebenfalls über den jüdischen Mitgründer der Porsche GmbH recherchiert hatte.

Der Journalist Ulrich Viehöver fuhr sodann 2009 mit seinem Beitrag "Ferdinand Porsche. Hitlers Lieblingskonstrukteur, Wehrwirtschaftsführer und Kriegsgewinnler" im Sammelband "Stuttgarter NS-Täter" schweres Geschütz gegen Porsche auf. Daraufhin kündigte der damalige Leiter des Porsche-Archivs Dieter Landenberger gegenüber der israelischen Zeitung Haaretz an, eine externe historische Studie zu den Vorwürfen in Auftrag geben zu wollen.

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!