In dieser Hoffnungslosigkeit steckt meiner Meinung nach auch eine gewisse Ironie. Eine Ironie, die ich immer häufiger erlebe, wenn ich mit der Bahn unterwegs bin und alle Hoffnung fahren lasse – und als führerscheinloser Mensch bin ich seit sechs Jahrzehnten mit der Bahn unterwegs, auch wenn ich mich nicht immer als deren Kunde empfinde, mitunter eher als "Experiment der Geduld" oder als "Figur in einer bissigen Satire". Eine Ironie etwa, wenn – ich sitze in einem ICE auf dem Weg von Salzburg nach Heidelberg – es bereits in Freilassing einfach nicht weitergeht und die üblichen, in ihrer Wiederholung ballettartig anmutenden Durchhalteparolen verlautbart werden – darunter nicht zuletzt die Versicherung, auch als Zugpersonal nicht mehr zu wissen über die Zukunft dieser Fahrt als die Passagiere –, um schließlich in der Durchsage zu münden (ich zitiere die geradezu süßliche Stimme aus den Lautsprechern, gleich dieser Raumschiffstimmen, die bei einem Selbstzerstörungsmechanismus auf Null hinunterzählen): "Liebe Fahrgäste, ich überlasse es Ihnen selbst, ob Sie weiter warten oder zurück nach Salzburg fahren wollen."

Das ist im Moment des Erlebens überhaupt nicht lustig, später aber schon.

Jemand hat einmal behauptet, Humor sei Tragik plus Zeit, was also bedeutet, dass es naturgemäß wenig Spaß macht, im Hier und Jetzt in einen Strudel aus Verspätungen zu geraten, etwa, wie ich es jüngst auf dem Weg nach Düsseldorf kurz vor dem Umsteigen in Frankfurt erlebte, als der Zugbegleiter verkündete, dass der Anschlusszug zwar nicht habe warten können, man dafür aber den ICE nach Amsterdam nehmen solle. Nur dass sich dann leider herausstellte, dass dieser soeben vom vermeintlich wissenden Zugbegleiter empfohlene Zug ausgefallen war. (Kürzlich titelte ein Magazin "Deutsche Bahn lässt offenbar Züge ausfallen, um Statistik zu verbessern" – Vielfahrer wissen das schon länger, Zugausfälle scheinen irgendetwas mit schwarzen Löchern zu tun zu haben, Naturerscheinungen des Universums, für die die Bahn nichts kann und die darum auch nichts in einer Statistik verloren haben.)

Ohne Verspätungen keine Geschichten

Es gab Zeiten, da fühlte man sich mit seinen "Schauergeschichten" bezüglich der Fahrten mit der DB ein wenig allein – "ach, du übertreibst doch!" –, zwischenzeitlich sind solche "Reiseerlebnisse" Teil unserer Alltagskultur. Es erscheint mir geradezu als Sport und eben auch als therapeutische Maßnahme, wenn Menschen sich mit ungeheuren Verspätungszeiten zu übertreffen versuchen. "300 Minuten!? Ach, das ist doch gar nichts! Wir mussten gestern in München übernachten." Es hat sich wirklich eine Art von Galgenhumor durchgesetzt. Geschichten, die man seinen Kindern und Kindeskindern erzählen kann und die vielleicht einmal als Aufschrift auf einem Leibchen zusammengefasst lauten könnten: "Ich habe die Deutsche Bahn der 2020er-Jahre überlebt."

Ich glaube, man kann gar nicht oft genug erwähnen, was für eine wunderbare Sache das Bahnfahren ist, es ist gleichsam der demokratische Kulminationspunkt allen Verkehrswesens (und es ist, man kann das durchaus so radikal sagen, der natürliche Feind des Autoverkehrs, weshalb man schon mal nachfragen darf, wieso ausgerechnet die Automobilindustrie sich mit solcher Begeisterung für das von Beginn an sich an den Maximen des Abstrusen orientierende Stuttgart-21-Projekt ausgesprochen hat – ein Schelm, der Böses denkt, heißt es doch).

Es wird so oft von Schnelligkeit gesprochen, aber das Problem ist ja nicht die Schnelligkeit, sondern die Pünktlichkeit. Was nützt einem der schnellste Zug, wenn er aus unerfindlichen, vielleicht auch erfindlichen Gründen nicht dort ankommt, wo er ankommen sollte, oder mit einer Verspätung, die seine potenzielle Geschwindigkeit konterkariert, weil dann ja auch alle Anschlüsse weg sind, wenn die nicht auch verspätet sind? Das ist eben genauso wie ein Zugrestaurant, in dem zwar theoretisch feinste Speisen angeboten werden – Leckereien auf den bunten Bildern einer Speisekarte –, aber in Wirklichkeit der ganze Trost auf dem Angebot von Kaltgetränken und den in der Tat großartig schmeckenden, mit "Lieblingsgast" beschrifteten Keksen beruht.

Traum und Wirklichkeit. Wie ja diese beiden auch die Grundpfeiler aller Investitionen sind.

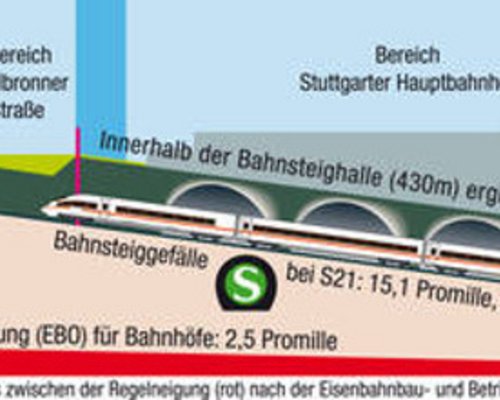

Das mag für andere vielleicht nicht so wichtig gewesen sein angesichts all der technischen und finanziellen Unzulänglichkeiten von S21, aber was mich immer am meisten geärgert hat, war, wie sehr die Befürworter des Projekts für sich in Anspruch genommen haben, etwas Modernes, etwas in die Zukunft Gerichtetes zu bauen, während die Gegner, die Kritiker, als mutlos und rückwärtsgerichtet verunglimpft wurden. Ja, es waren ausgerechnet eine Menge Konservative, die uns Projektkritikern den Vorwurf machten, konservativ zu sein und an einem alten, verwahrlosten Bahnhof zu hängen (dessen Verwahrlosung aber genau von diesen Konservativen betrieben wurde, die so gar nichts vom Erhalt eines hervorragend funktionierenden Baudenkmals hielten). Die Modernität von Stuttgart 21 erscheint mir allein in seinem zwischenzeitlich als überholt geltenden Wagnis zu bestehen – und eben nicht in seiner raumschiffenterpriseartigen, ein wenig jungenhaften Architektur. Nein, und nochmals nein, Innovation darf sich nicht gegen Vernunft wenden, das ist wie ein Sessel, auf dem man nicht sitzen kann und der maximal fürs Museum taugt, nur dass man Stuttgart 21 leider nicht ins Museum stecken kann (oder gleich zurück in die Modellhaftigkeit, mit der es einst die Ausstellung im Bahnhofsturm beglückte und dort wahrlich gut untergebracht war in seinem playmobilartigen Größenwahn).

Freilich kann man nicht sagen, dass dieses Unding, das den Begriff des Modernen ins Absurde verdreht und dem einzig die Unvernunft quasi wie ein Ornament eine Art Aura verleiht –, sonst hat sie keine – nur Verlierer kennt. Denn das wird gerne übersehen, dass dort, wo gigantische Mehrkosten entstehen, nicht nur Geld ausgegeben, sondern auch Geld eingenommen wird. Ich will jetzt nicht so weit gehen, jenes amüsante alt-irische Sprichwort zu zitieren, nach dem es heißt, wenn man wissen will, was Gott über Geld denkt, solle man sich die anschauen, denen er es gibt. Das wäre zu böse und ungerecht und würde den Vorwurf des Neids und der religiösen Verschwörungstheorie hervorrufen, aber es darf vielleicht schon gesagt sein, dass manches Scheitern gerade im Baugewerbe den Vorteil besitzt, einen Gewinn zu erhöhen. Und dass manches Scheitern sich dank Langfristigkeit und Gewöhnung durchsetzt wie jemand, der so lange mit der Faust auf den Tisch schlägt, bis man meint, die Schläge ergeben ein Musikstück. (Wobei man übrigens aus dem provokanten altirischen Spruch auch einfach die Verantwortung herauslesen könnte, wie mit diesem Geld umzugehen sei. Eine Prüfung.)

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!