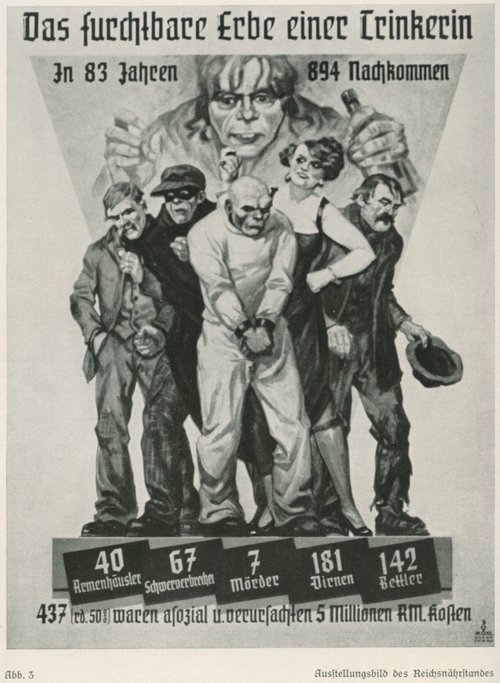

Der "faule Arbeitslose" sorgt für Aufregung. Immer wieder geistert der "Totalverweigerer" durch die politische Debatte: arbeitsfähige Grundsicherungsempfänger, die ohne sachlichen Grund eine zumutbare Tätigkeit ablehnen. Das, so heißt es, verletze Arbeitsmoral und Gerechtigkeitsempfinden. Die Stigmatisierung "Arbeitsscheuer" oder "Asozialer" hat jedoch eine lange, dunkle Vorgeschichte. Der Sozialhistoriker Sebastian Wenger hat diese nun beleuchtet: Er hat eine umfassende Studie zum Umgang mit angeblich Arbeitsunwilligen im Nationalsozialismus und der jungen Bundesrepublik vorgelegt. Mit seiner Monografie über die Zwangseinweisungen "Asozialer" in die Arbeitslager der Stadt Stuttgart und der Gustav-Werner-Stiftung in Göttelfingen und Buttenhausen zeigt er nicht nur, dass sich die Begriffe zwar ändern mögen, aber viele Narrative bestehen bleiben, er hat auch Pionierarbeit geleistet. Denn über diese Opfergruppe und die Institutionen, denen sie ausgeliefert war, wird bislang kaum geforscht.

Herr Wenger, im November 2023 forderte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann: "Wer arbeiten kann und Sozialleistung bezieht, muss nach spätestens sechs Monaten einen Job annehmen." Andernfalls solle gemeinnützige Arbeit verpflichtend sein. Kommt Ihnen das als Historiker bekannt vor?

Definitiv. Die Reichsfürsorgeverordnung von 1924 regelte die "Unterstützung Arbeitsfähiger" durch Zuweisung zu gemeinnütziger Arbeit. Wer etwa aus "sittlichem Verschulden" auf öffentliche Fürsorge angewiesen war, konnte in eine Arbeitsanstalt eingewiesen werden. Dieses demokratisch legitimierte Gesetz wurde im Nationalsozialismus massiv verschärft und pervertiert – bis hin zur Zwangsunterbringung und Deportation.

Haben wir aus der Geschichte also nichts gelernt?

Offensichtlich zu wenig. Wie vor hundert Jahren prägt der Gegensatz zwischen Bedürftigkeit und Würdigkeit der Fürsorge noch immer die Debatte. Wenn im Bundestag heute über Arbeitszwang gesprochen wird, bin ich erschüttert. Offenbar fehlt oft das historische Bewusstsein dafür, wohin solche Denkweisen führen können. Im Nationalsozialismus bedeutete das für viele Menschen Verfolgung, Internierung – und nicht zuletzt auch den Tod im Konzentrationslager.

Wie lässt sich ein solcher Diskurs aufbrechen?

Indem wir historische Erfahrung ernst nehmen. Wer Sozialpolitik gestalten will, braucht ein tiefes Verständnis für ihre Geschichte. Nur dann können wir gesellschaftliche Ausgrenzung erkennen – und verhindern.

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!