Zu den Werken von Anne Pahl gab es nur ein einziges Mal einen Katalog. Im Jahr 1984, als Manfred Pahl, ihr Ehemann und selbst Künstler, die Werke seiner Frau das erste Mal einer Öffentlichkeit präsentierte. In einem Museum in Mainhardt-Gailsbach, das er eigens für sein und ihr Werk erbaut hatte. "In Stuttgart begann sie ganz neu als Bildhauerin", ist im Katalog zu lesen. "Und regte mit ihren Plastiken vor allem auch Oskar Schlemmer und mit ihren ebenfalls bald entstehenden großen Batikarbeiten auch Willi Baumeister zu einer Produktion auf diesem Gebiet an."

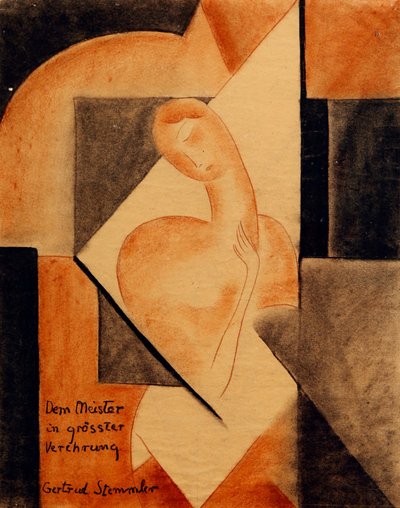

Plastiken und Batiken von Anne Pahl sind nicht erhalten. Die Aussage ihres Mannes erscheint dennoch nicht abwegig, hatte doch auch Lily Hildebrandt, eine Schülerin des Stuttgarter Malers Adolf Hölzel, ab 1908 an einem kubistischen Kopf gemalt, dem Schlemmer dann vier Jahre später mit einem eng vergleichbaren Selbstporträt nacheiferte. Manfred Pahl war im Alter von 17 Jahren Hölzels Meisterschüler geworden, seine spätere Frau im darauffolgenden Jahr nach Stuttgart gekommen, um bei Hölzels Assistentin Ida Kerkovius Unterricht zu nehmen.

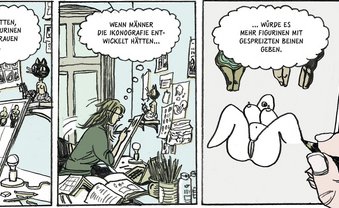

Frauen ja, aber gerne nackt

"Die Kunst ist vom Mann für den Mann gemacht", hatte der einflussreiche Kunstkritiker Karl Scheffler 1908 in seinem antifeministischen Pamphlet "Die Frau und die Kunst" behauptet. Während die meisten Künstler den weiblichen Körper vorzugsweise ausgezogen als Objekt für Aktstudien ansahen, unterrichtete Adolf Hölzel ganz anders. Und er hatte viele Schülerinnen. Erst heute werden sie nach und nach wiederentdeckt.

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!