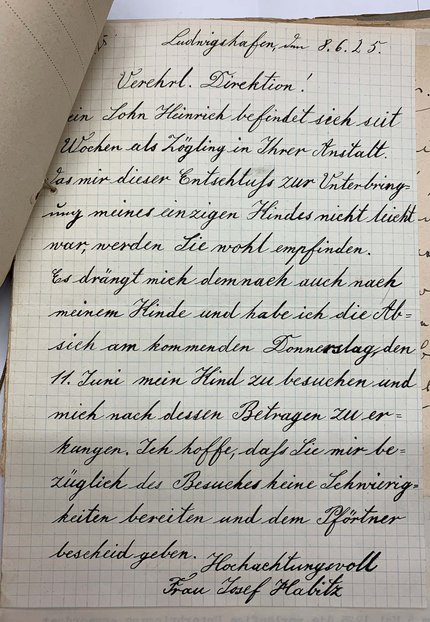

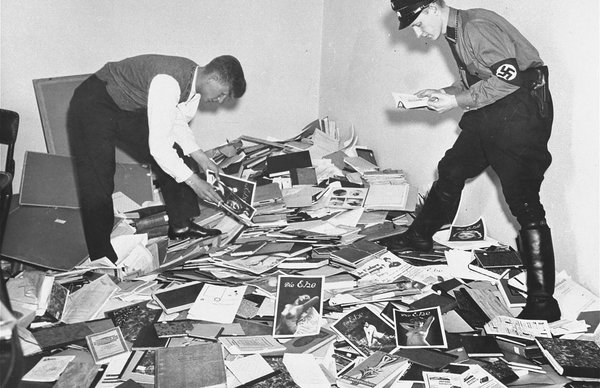

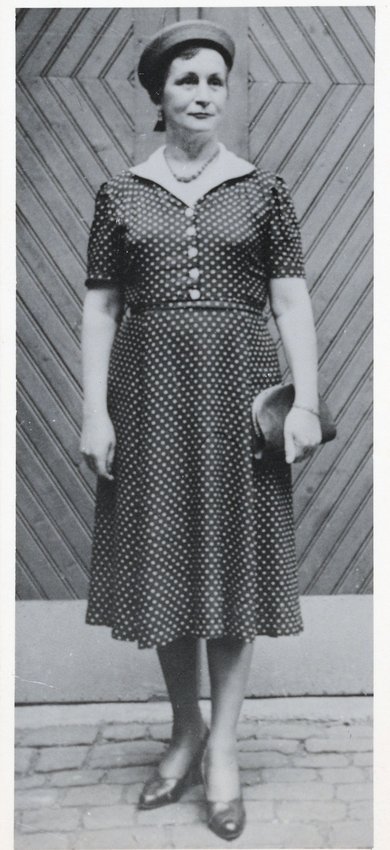

1933, nach der Machtübergabe an Hitler und die NSDAP, wurde Hertha Wind für drei Monate in die Kreis-, Kranken-, und Pflegeanstalt Frankenthal zwangseingewiesen. Die Begründung lautete "gemeingefährliche Geisteskrankheit". Auch über sie gibt es Akten vom Gesundheitsamt und Polizeirevier Mannheim im Landesarchiv Karlsruhe, allerdings keine Selbstzeugnisse. Wind lebte bis zu ihrem Tod von einer kleinen Rente in den Mannheim Quadraten in B2 in der Nähe des Schlosses zwischen heutigem Landgericht und Schillerplatz.

Die Forschung wird kaum gefördert

Um mehr über die Leben von Liddy Bacroff und Hertha Wind oder andere trans Personen herauszufinden, müsste man in verschiedenen Archiven ganze Jahrgänge von beispielsweise Krankenakten, Gerichtsprotokolle oder Berichte von Jugendämtern nach ihren Namen durchsuchen. Eine kleinteilige und zeitaufwendige Arbeit, weshalb bisher nur wenige Biografien bekannt sind. Die Forschung über die Verfolgung queerer Menschen im NS wird erst seit ein paar Jahren und nur von wenigen Wissenschaftler:innen international vorangetrieben.

Dabei berichtet Bildungsreferentin Lisa Rethmeier, die für die Gedenkstätte Buchenwald arbeitet, gegenüber Kontext von ihrer Beobachtung, dass Jugendliche bei Gruppenarbeiten zu Häftlingsbiografien "häufig Geschichten aussuchen, wo es um das Thema Liebe und Sexualität und Geschlechtsidentität geht". Sie schlussfolgert, dass ein Interesse daran vorliegen muss. Gleichzeitig werden aktuell pädagogische Programme nur dann entwickelt, wenn eine wissenschaftliche auf Quellen basierende Forschung vorliegt. Folglich werden Workshops zur Verfolgung queerer Menschen im NS kaum angeboten.

Dass die Aufarbeitung noch nicht so weit ist, wie sie sein könnte, verdeutlicht noch einmal mehr die Stigmatisierung gegenüber queeren Menschen, die es schon vor dem Nationalsozialismus gab und die danach noch lange anhielt. Der Paragraf 175 wurde in der DDR 1968 gestrichen, in der BRD im Laufe der Jahrzehnte zwar etwas geändert, aber erst 1994 komplett abgeschafft. Seit dem 1. November 2024 ist das Selbstbestimmungsgesetz in Deutschland in Kraft getreten. Das bedeutet, Menschen können in Zukunft eigenständig ohne gesondertes Gutachten bei Standesämtern ihren Vornamen und Geschlechtseintrag anpassen lassen.

Zum Thema läuft aktuell die Ausstellung "gefährdet leben. Queere Menschen 1933-1945" der Bundesstifung Magnus Hirschfeld vom 10. Januar bis zum 16. Februar im Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg. Danach ist sie vom 21. Februar bis zum 27. März in der Abendakademie und Volkshochschule in Mannheim zu sehen.

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!