Die Menschheit muss irgendwo in ihrer Entwicklungsgeschichte falsch abgebogen sein, das ist mit Blick auf die gesellschaftlichen Verhältnisse offensichtlich. Und vermutlich reicht der entscheidende Fehler ungefähr 25 Millionen Jahre zurück, als der dümmere Teil der Primatenfamilie anfing, das Ende seiner Wirbelsäule auf ein kümmerliches Steißbein zu reduzieren, das keine Funktion mehr erfüllt außer beim darauf Stürzen weh zu tun. Wer hingegen dem Marsupilami zusieht, wie es mithilfe seines multifunktionalen Schwanzes durch den Dschungel schwingt, ohne dabei von tiefer Sehnsucht ergriffen zu werden, muss ein Großraumbüro im Herzen tragen.

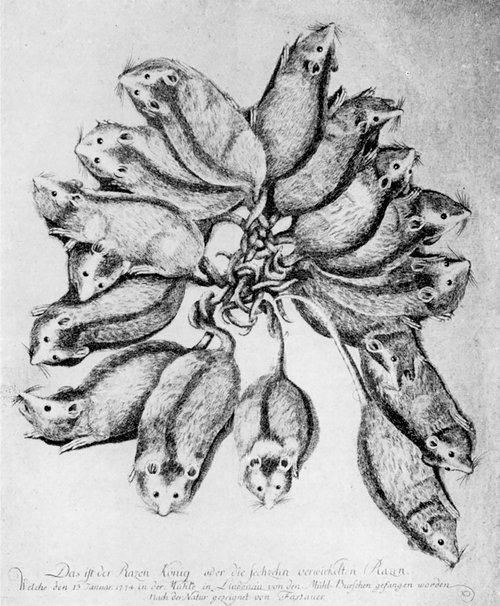

Trost spendet allenfalls, dass uns dieser unverschämte Irrweg der Evolution davor behütet, eines Tages so zu verenden wie ein Rattenkönig: Als an den Enden der langen Schwänze fest verbundenes Knäuel mehrerer Tiere. Ein rätselhaftes Phänomen, um das sich so manche Mythen ranken. Im siebten Band des "Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens" von 1936 ist von einem alten Volksglauben zu lesen, wonach bisweilen auf einer Gruppe von Ratten "ein Rattenkönig geschmückt mit goldener Krone thront und von hier aus den ganzen Rattenstaat regiert". Der Gelehrte Alfred Reh seufzte 1929 über die kursierenden Vorstellungen: "Was hat nicht alles die Fabel aus dem an und für sich abstoßenden Rattenknäuel gemacht, unbekümmert um die naturwissenschaftlichen Grundlagen!" In Geschichten und Legenden trete der Rattenkönig demnach als vielköpfiges Ungetüm auf, "ähnlich der Hydra oder dem Haupt der Medusa", und seine "königliche Würde bestünde insbesondere darin, daß er als ein Oberhaupt unter anderen Ratten präsidiere, sich von selbigen ernähren und sich nach seinem Gefallen bald da, bald dorthin auf dem Rücken seiner Bedienten transportieren lasse".

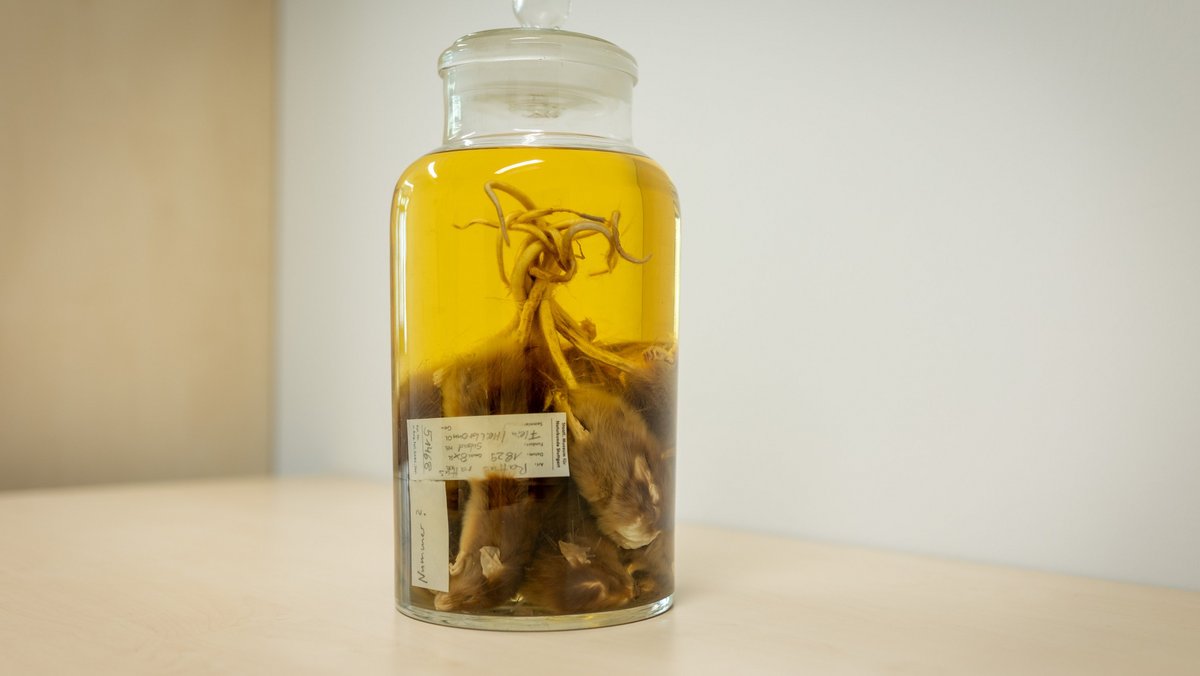

Was sich das Volk als glanzvolle Herrschaft ausmalt, hat mit der Wirklichkeit jedoch wenig Berührungspunkte: Denn die real existierenden Rattenkönige, derer man bislang habhaft werden konnte, sind ihrer generellen Würde beraubt, zum Regieren eines Rattenstaates unfähig und in ihrer Mobilität stark eingeschränkt: Es handelt sich um eine dem Tod geweihte Schicksalsgemeinschaft, ein hierarchiefreies Kollektiv gleichermaßen hilfloser Individuen, deren Schwanzenden unentwirrbar verknotet sind. Wobei über die Ursache der Verknotung die wildesten Spekulationen kursieren. Das Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens referiert den Wissensstand seiner Zeit und spricht von einer Krankheit, bei der Ratten "wie man annimmt, infolge einer eigentümlichen Ausschwitzung der Schwänze zusammenwachsen".

Ein Geständnis aus dem Grab

Viel schlauer geworden ist die Forschung bislang nicht: Wie genau ein Rattenkönig zustande kommt, bleibt ein ungelöstes Mysterium. Skeptische Stimmen bezweifeln, ob natürliche Ursachen in Frage kommen, und ziehen stattdessen Menschenhand und "postmortale Verklebung" in Betracht. Matthew Combs etwa, promovierter Evolutionsbiologe und Experte für Ratten in urbanen Gebieten, bezeichnete es 2016 als durchaus möglich, dass Rattenkönige "nur ein Mythos sind, den ein paar Leute mit gefälschten Beweisen verbreiten". In der Tat erscheinen ein paar Begleitumstände der bekannten Rattenkönigfunde dubios: Von weltweit weniger als 60 dokumentierten Fällen innerhalb der vergangenen 400 Jahre stammt mehr als die Hälfte aus Deutschland. Und zumindest der Maler Johann Adam Fassauer steht dabei im dringenden Tatverdacht, Ende des 18. Jahrhunderts einen Rattenkönig gefälscht zu haben.

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!