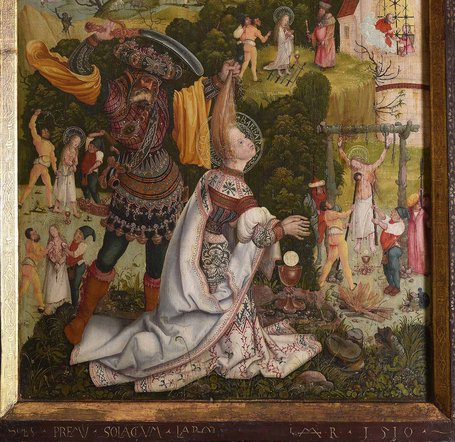

500 Jahre nach Ausbruch des Bauernkrieges würdigte das Württembergische Landesmuseum diesen mit fünf Projekten. "Die Zeichen stehen auf Sturm", schrieb das Museum im Februar 2024 in einer Pressemitteilung. Zu Beginn des Jahres hatten Demos von Landwirt:innen die Schlagzeilen gefüllt. "Die Bauernproteste und die Demonstrationen gegen rechts sind in aller Munde. Selten war ein Ausstellungsthema so aktuell." Traktordemos 2024 und Bauernkrieg 1525: alles eine Chose?

War es überhaupt ein Krieg, war es ein "Aufstand des gemeinen Mannes" oder die erste deutsche Revolution, wie Friedrich Engels meinte, der den Blick auf die Rebellion lange Zeit geprägt hat? Auch die heutigen Proteste werfen Fragen auf: Waren Diesel-Steuerprivilegien wirklich der einzige Grund? Sind die demonstrierenden Bauern Anhänger der AfD? Lässt sich der Protest damals und heute überhaupt vergleichen?

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!