Die Kriegsvorbereitungen hatten bereits 1907 begonnen. In der Ersten Marokkokrise hatte sich gezeigt, dass das Deutsche Reich bis auf Österreich-Ungarn keine Bündnispartner hatte und seine Interessen auf diplomatischem Wege nicht durchsetzen konnte. Es begann eine Politik der Aufrüstung. Ab 1908 wurden Lkw mit Anhänger für eine Nutzlast von vier bis sechs Tonnen, die im Kriegsfall an die Armee auszuliefern waren, mit einer einmaligen Beschaffungsprämie in Höhe von 4000 Mark und Betriebsprämien bis zu 1000 Mark jährlich bezuschusst. Dies brachte die Produktion ein wenig in Gang: Bis dahin gab es im gesamten Reich nicht mehr als 1200 Lastwagen, bei Kriegsbeginn waren es über 9000. Allerdings wurden nur 650 Subventionslastzüge ans Heer ausgeliefert. Mit der DMG schloss die Armee 1907 und 1910 zwei Verträge, die das Unternehmen verpflichteten, Pkw und Subventionslastwagen im Ernstfall kriegstauglich zu präparieren.

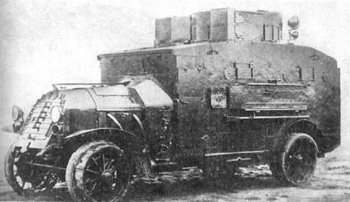

Vor dem Krieg hatte Daimler vor allem Pkw gefertigt, von denen ungefähr die Hälfte in den Export ging. Damit war es 1914 vorbei. Nutzfahrzeuge wurden nun wichtiger, auch wenn ihre militärische Bedeutung noch nicht richtig eingeschätzt wurde. Pkw wurden vor allem zum Krankentransport eingesetzt, Lkw mit leichten Flakgeschützen ausgestattet. Ein Problem war der Mangel an Rohstoffen wie Nickel und Kautschuk. Pkw fuhren mit Vollgummireifen, Lkw in der Regel noch mit Eisenrädern. Ein Großteil des militärischen Materials gelangte jedoch weiterhin mittels Pferdefuhrwerken zur Front. Auf französischer Seite kamen dagegen bereits 1916 auf der Voie Sacrée, dem Nachschubweg nach Verdun, in großem Umfang Lastwagen zur Anwendung, während die britische Armee an der Somme erstmals Panzer einsetzte. In der Folgezeit orderte die deutsche Armee Zugmaschinen für schwere Geschütze, an erster Stelle 1129 Einheiten des Typs KD 1, hergestellt von Daimler und Krupp. Noch wichtiger wurden sehr schnell die Flugmotoren. Im Sommer 1915 entstand in Böblingen der erste württembergische Flughafen. Gleich daneben errichtete Daimler eine Fabrik, in der ab 1916 Flugmotoren hergestellt wurden. Dies war der Ursprung des Sindelfinger Werks. Insgesamt entstanden fast 20 000 Flugmotoren, 46 Prozent der deutschen Produktion, sowie 265 ganze Flugzeuge.

Daimler liefert keine brauchbaren Kalkulationen für seine Preise

Im Frühjahr 1918 geriet die Firma allerdings in Verdacht, ihre gewaltigen Profite teils durch Betrug erzielt zu haben, was als "Fall Daimler" bekannt und zur größten Rüstungsaffäre in Deutschland im Ersten Weltkrieg werden sollte. Am Anfang standen dabei von Daimler geforderte Preiserhöhungen für Flugmotoren, wofür das preußische Kriegsministerium im Gegenzug nachprüfbare Kalkulationen verlangte. Darauf reagierte Daimler-Direktor Ernst Berge am 18. Februar 1918 mit einem Drohbrief an das Kriegsministerium: Detaillierte Kalkulationen könnten nicht vorgelegt werden, da dies nicht rechtmäßig sei. Und sollte der Staat nicht bereit sein, für Rüstungsgüter höhere Preise zu zahlen, drohte Berge damit, Nachtschicht und Überstunden zu streichen und dadurch die Produktion massiv einzuschränken.

4 Kommentare verfügbar

-

Antworten

Das ehrbare Trugbild unserer schwaebischen Tugendbolde versteckt unzaehlige Verbrechen . In den faschistischen Diktaturen Deutschlands, Suedafrikas & Lateinamerikas gewann der Muster-Konzern seine Profite fuer masslosen Blutzoll. Wann & wo immer deutsche Friedensbringer im Namen sog. Verantwortung…

Kommentare anzeigenlibuznik

am