Wer die Innenstadt mit ihrem Bahnhofskrater sieht, könnte leicht an Stuttgarts Bewohnbarkeit zweifeln: Im Zentrum hat sich ein Großteil der Grünflächen in Betonwüsten verwandelt, rund um den Hauptbahnhof, das Europaviertel und das Rathaus sind über 90 Prozent des Bodens zugepflastert. Die dichte Bebauung in Kombination mit der Kessellage sorgt im Hochsommer für Hitzestau, mitunter wirkt es im Stadtkern, als ob mehr Autos als Menschen unterwegs wären. Und bei der durch Feinstaub und Abgase belasteten Luftqualität überlegt man sich zwei Mal, wie tief man einatmen will. Kurzum: Das Herz der Stadt ist etwas lebensfeindlich.

Daher wird es manche womöglich verwundern, dass es in Stuttgart habitable Zonen gibt. Nach den Zahlen des Statistischen Bundesamts zählt Stuttgart sogar zu den drei deutschen Großstädten mit dem höchsten Anteil an Grün- und Erholungsflächen, nur hinter Köln und Berlin. Das hängt auch damit zusammen, wie Baden-Württembergs Landeshauptstadt entstanden ist: Das eigentliche Kernstuttgart ist gar nicht so groß, einige Nachbarorte wurden über viele Jahrzehnte hinweg eingemeindet. Obwohl das teils über 100 Jahre her ist, merkt man einigen Ortsteilen ihre frühere Eigenständigkeit noch an: Sie sind Stuttgart zugehörig, aber nicht organisch damit verwachsen.

Das hat auch Vorteile. Denn zwischen Degerloch (1905 eingemeindet) und Zuffenhausen (1931 eingemeindet) ist noch nicht alles abgeholzt, was nicht wegrennen kann. Mit Botnang (1922) kam ein Wald hinzu, zwischen Untertürkheim (1905), Obertürkheim (1922) und Uhlbach (1937) gibt es prächtige Wanderrouten, die durch Weinberge führen. Auch Rohracker, gelegen am Frauenkopf auf etwa 300 Metern über dem Meeresspiegel, war früher eine unabhängige Gemeinde und ist ein landschaftliches Idyll geblieben. Saftiges Grün, bedenkenlos atembare Luft und himmlische Ruhe – es könnte ein kleines Paradies sein.

Allerdings ist Rohracker nicht nur ein Ausflugsziel, es gibt auch circa 3.500 Menschen, die dort leben. Und wer schon etwas länger dort wohnt, kann einen schleichenden Verfall der Infrastruktur bezeugen.

Eine Bäckerei gibt es noch

Es ist Dienstag, 10 Uhr, aber wo bleibt der "Zasterlaster"? So hat das lokale Informationsportal "Wilih" den Lieferdienst der Volksbank genannt, der Geld auf Rädern bringt. Normalerweise steht eine mobile Filiale einmal pro Woche für zwei Stunden vor dem Evangelischen Gemeindehaus. Ansonsten gibt es keine Möglichkeit mehr, in Rohracker Bargeld abzuheben, der letzte stationäre Bankautomat im Stadtteil verschwand 2022. Am 19. August 2025 fehlt allerdings auch jede Spur vom Bankmobil. Das komme schon seit drei Wochen nicht mehr, berichtet eine Bäckerei-Verkäuferin. Grund dafür sei wahrscheinlich "die Baustelle".

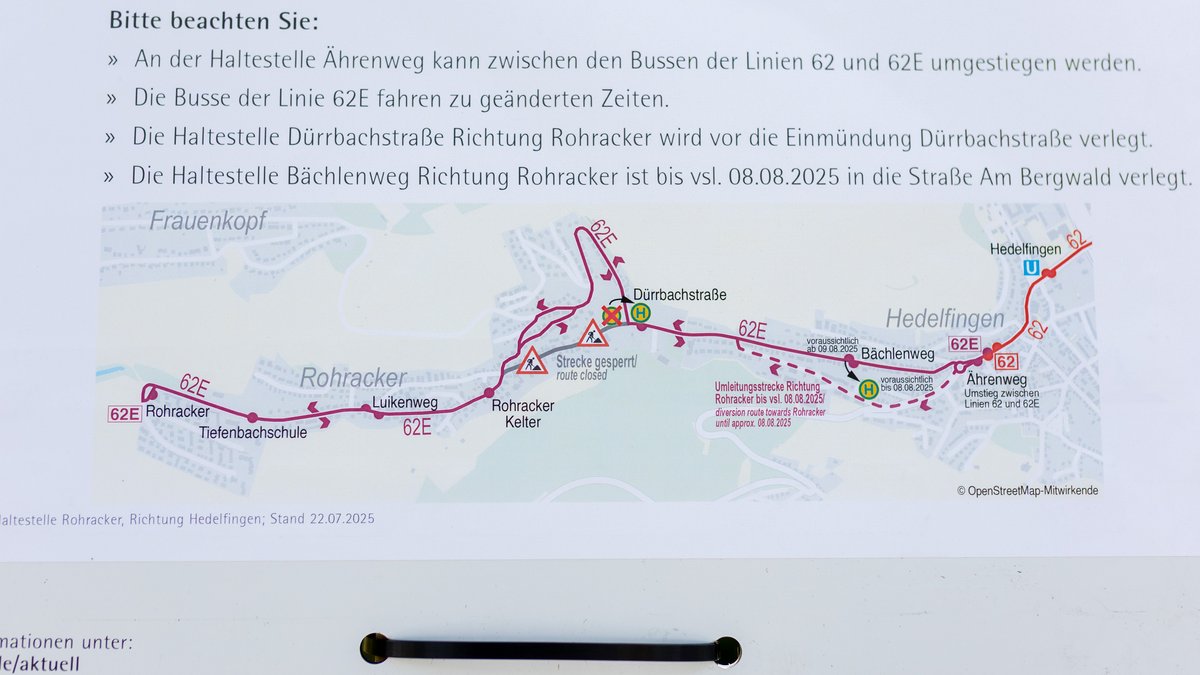

Es ist gar nicht mal so extrem zugespitzt, zu behaupten, dass es in ganz Rohracker nur eine einzige Straße gibt: die Rohrackerstraße. Natürlich gibt es im Ort noch Straßen, die anders heißen, aber im Wesentlichen handelt es sich dabei um Abzweigungen dieser zentralen Verkehrsader. Während der Sommerferien wird hier saniert – was auch "bitter nötig" war, wie ein Busfahrer versichert, dem der Straßenbelag zunehmend Sorgen bereitet hat. Die Nebenfolge: Ein ohnehin schlecht erreichbarer Ort wird noch ein Stückchen weiter abgehängt.

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!