Gaßmann kritisierte vergangenen Monat gegenüber der "Stuttgarter Zeitung" (StZ) scharf das Bürgerbegehren. Wer die Wohnungsnot in Stuttgart ernst nehme, dürfe den Wohnungsbau hier nicht verhindern, wird Gaßmann zitiert. Um den Fehlbestand von "Zehntausenden Wohnungen" zu decken, brauche es alle verfügbaren Flächen. Dass auf den Gleisflächen wegen der hohen Erschließungskosten kein bezahlbarer Wohnraum entstehen könne, glaubt Gaßmann nicht. Die Stadt als Besitzerin der Grundstücke habe es in der Hand, dort bezahlbare Wohnungen zu schaffen. Und das Argument, die Gleisflächen sollten wegen der Kaltluftzufuhr unbebaut bleiben, kritisiert er mit dem Verweis auf die Luftverschmutzung durch Pendler:innen, deren Zahl zuletzt stark zugenommen habe. Mehr Wohnungen in der Stadt führten zu weniger Pendler:innen, so Gaßmanns Logik.

Flugs kam Widerspruch vom Bündnis "Bahnhof mit Zukunft" und den Mieterinitiativen Stuttgart. Der ehemalige Backnanger Baubürgermeister Frank Distel verfasste sogar einen offenen Brief an Gaßmann.

Uralte Debatte

Dass Gaßmann Stuttgart 21 schon immer positiv sah, ist kein Geheimnis. Im Grunde geht es hier um die x-te Auflage einer seit der S-21-Projektvorstellung 1994 geführten Debatte. Von Anfang an wurde von den Projektfans die große Zahl neuer Wohnungen als ein zentrales Argument für Stuttgart 21 angeführt. Argumentiert wurde damals oft mit dem vermeintlich zu erwartenden Bevölkerungswachstum – wenn auch empirisch dürftig unterfüttert. Vielmehr steigt und fällt die Bevölkerungszahl in der Landeshauptstadt.

Diese oft bemühte Wohnraumverheißung wurde seitens der S-21-Gegner:innen schon in den 1990ern kritisiert: Statt auf einen Zustand zu warten, der in ungewisser Zeit da sein wird, wäre es doch sinnvoller, sofort verfügbare Gebiete zu bebauen. Das 1997 präsentierte Modell der Stiftung Architekturforum zeigte: Auch wenn die Gleise vorm Kopfbahnhof blieben, gäbe es große Flächen nicht mehr gebrauchter Eisenbahninfrastruktur, die sofort bebaubar wären.

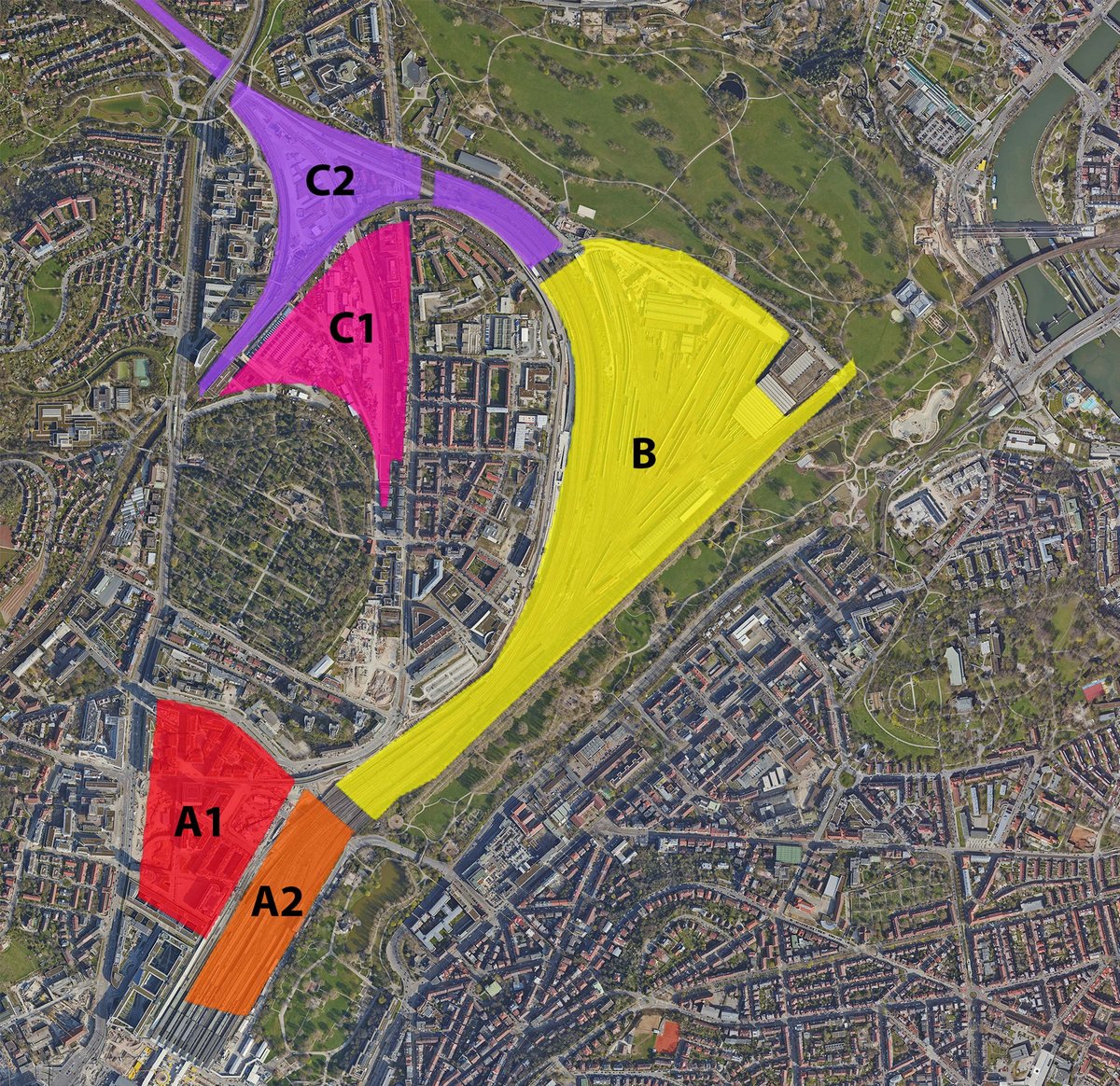

Als um 2010 der Protest gegen den Tiefbahnhof seine heißeste Phase erlebte, verwies unter anderem die Gruppe "ArchitektInnen für K21" auf solche Überlegungen. Der heutige Baubürgermeister Peter Pätzold (Grüne) gehörte zu dieser Gruppe, auch wenn man ihm das mittlerweile nicht mehr anmerkt. Aber 2011 schrieb er in einem Artikel, die "wahre städtebauliche Chance" liege "eindeutig" bei einem modernisierten Kopfbahnhofkonzept (Kontext berichtete). Dann stünde zwar "etwas weniger Fläche" für die Stadtentwicklung zur Verfügung, da oberirdische Gleise im Bereich des geplanten Rosensteinviertels blieben, aber andere Flächen hätten einen "deutlich geringeren Kostendruck und sind ab sofort bebaubar – nicht in einer ungewissen Zukunft".

Viele Flächen könnten schon jetzt entwickelt werden

In diese Richtung gingen auch einige Reaktionen, die Gaßmanns Bürgerbegehrens-Kritik nach sich zog. So unterstützt das Bündnis "Bahnhof mit Zukunft" zwar ausdrücklich die Forderung nach mehr Wohnraum. Aber eben nicht auf dem Teilgebiet A 2. "Denn auf dieser Fläche", sagt Gero Treuner vom Verkehrsclub Deutschland (VCD), "würden frühestens Mitte der 2030er-Jahre Wohnungen entstehen." Was noch optimistisch ist (Kontext berichtete). Ähnlich äußern sich Ursel Beck von den Mieterinitiativen Stuttgart – "der riesige Mangel an bezahlbaren Wohnungen ist akut und darf nicht 20 Jahre weitergehen" – und Frank Distel in seinem offenen Brief: "Braucht die Stadt ab den 2040er-Jahren überhaupt noch solche Wohnquartiere?"

3 Kommentare verfügbar

-

Reply

Servus

Kommentare anzeigenJupp

atWenn Schotter so toll ist, sollten wir dann nicht noch mehr Schotterflächen in Stuttgart realisieren?

Killesbergpark. Weißenburgpark. Villa Berg und viele Hektar mehr könnte man so optimieren. Und wenn irgendwo Wohngebäude abgerissen werden, den Schutt einfach liegen lassen.

Was…