Heidelbergs Umweltbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain lässt die Kritik am eigenen Wohnungsunternehmen gelten: "Die GGH hätte vielleicht in der Vergangenheit an der einen oder anderen Stelle mehr Photovoltaik aufbringen können. Aber wir versuchen ja immer, in die Zukunft zu gucken, und da ist die GGH anders aufgestellt. Sie hat eine enge Kooperation mit den Stadtwerken vereinbart und möchte bei allen Dächern, die in Zukunft entstehen, noch viel stärker auf den Photovoltaikausbau setzen." Die Stadt habe also "nachgesteuert", sagt der Grünen-Politiker, auch mit einem eigenen Fördertopf für Photovoltaikanlagen. Und seit 2020 schreibt sie da, wo sie kann, für Neubauten die Errichtung von Dachsolaranlagen vor.

Das kommt aber alles ziemlich spät angesichts des Anspruchs der Stadt an sich selbst. Schmidt-Lamontain formuliert ihn so: "Der Anspruch Heidelbergs ist schon, Vorreiter zu sein – einer der Vorreiter, wenn nicht gar der Vorreiter in Deutschland fürs Thema Klimaschutz." Er selbst ist erst seit 2020 Umweltbürgermeister, sagt aber, die Stadt widme sich seit rund 30 Jahren "intensiv" dem Klimaschutz.

Wie wird Heidelberg diesem Anspruch gerecht? "Nicht so sehr, wenn man sich andere Städte anguckt", findet Andreas Gißler. "Freiburg und Ulm beispielsweise haben bessere Zubauzahlen bei der Photovoltaik, und das sind schon Städte, mit denen man sich messen könnte."

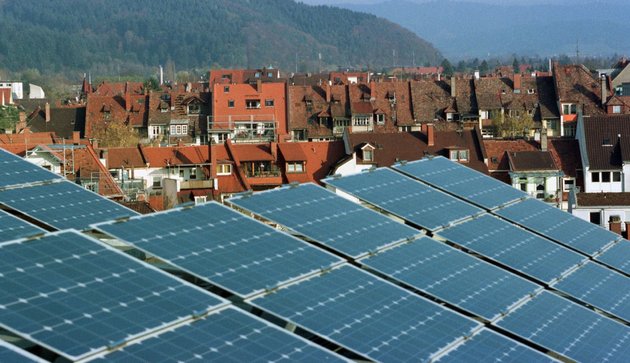

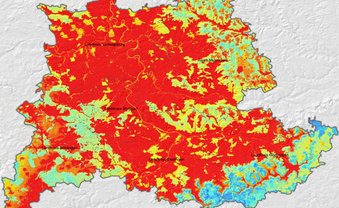

Heidelberg produziert den offiziellen Zahlen zufolge nur etwa 2,5 Prozent seines Jahresstrombedarfs mit Photovoltaik. Der Wert ist übrigens gar nicht mal so schlecht. Die Stadt Dresden zum Beispiel kommt auf nur etwas mehr als ein Prozent. Die Ökostromerzeugung hat in Deutschland zwar ein ansehnliches Ausmaß erreicht – sie findet bisher aber überwiegend im ländlichen Raum statt. Die Städte haben da bisher nur sehr wenig getan. Da Windenergie in der Stadt kaum genutzt werden kann, muss schon jetzt von einem historischen und folgenschweren Versagen beim Ausbau der Solarenergie gesprochen werden.

Nachholbedarf auch bei Wärme und Radverkehr

Energiewende bedeutet nicht nur die Umstellung der Stromerzeugung. Die beiden anderen großen Bereiche sind die Wärme-Erzeugung und der Verkehr. Bei ersterem hat Heidelberg ein großes Problem. Fast die Hälfte der Heidelberger Wärme wird mit Öl und Gas erzeugt. Knapp die andere Hälfte ist Fernwärme. Die gilt zwar als tendenziell ökologischer, allerdings kommt fast die Hälfte davon aus dem Kohlekraftwerk Mannheim und 30 Prozent aus dem dortigen Müllheizkraftwerk. Bei der Müllverbrennung wird ebenfalls viel Kohlendioxid ausgestoßen. Dieser Ausstoß wird aber der Industrie zugerechnet, die die verbrannten Dinge hergestellt hat – nicht dem Kraftwerk. Als ökologisch kann das also nur aufgrund der Berechnungsweise gelten.

Das Kohlekraftwerk hat erst 2015 seinen neuesten und leistungsstärksten Block erhalten. Er wurde für eine Laufzeit von 40 Jahren gebaut, wie das Mannheimer Stadtwerk MVV auf Anfrage bestätigt. Allerdings sei mit der Stilllegung nun für 2034 zu rechnen. Die Heidelberger Kreisgruppe des Umweltschutzverbands BUND und das Umweltforum Mannheim hingegen haben erst Anfang März eine Studie des Fraunhofer-Instituts für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik in Kassel vorgestellt, der zufolge der Kohleausstieg für die regionale Wärmeversorgung bereits bis 2030 möglich ist.

Ein Problem beim Thema Wärme ist, dass viel zu wenige Häuser energetisch saniert werden. Dabei hat Heidelberg schon 1996 einen Ratgeber erarbeitet, der HauseigentümerInnen helfen soll, die Häuser energieeffizienter zu machen. Wer da reinliest, kann den Eindruck einer gewissen Aufbruchsstimmung bekommen, denn alle wichtigen städtischen Akteure von der damaligen Oberbürgermeisterin über das Handwerk und andere Wirtschaftsverbände bis hin zu Umweltschutzorganisationen zogen da anscheinend an einem Strang. Wie ist der Erfolg dieser Initiative heute, 25 Jahre später, einzuschätzen? "Deutlich zu gering", gibt Umweltbürgermeister Schmidt-Lamontain zu. "Das hat seine Ursache schlicht und ergreifend darin, dass man gewisse Zyklen hat, in denen man Häuser saniert, und diese Zyklen sind leider relativ lang, so dass solche Prozesse wirklich lange dauern." Dabei hat die Stadt sogar seit vielen Jahren ein eigenes Förderprogramm dafür.

6 Kommentare verfügbar

-

Antworten

Schön, dass es jemand merkt! :-) Heidelberg ist Bau-Weltmeister! (Gerne teuer und groß oder gleich Hotels, „Business Appartements“ statt kleine Wohnungen) Es scheint nur Wachstum zu zählen. HD ist aber nicht Berlin und das will hier auch niemand.

Kommentare anzeigenRocko

amGanz großes greenwashing sind die 25 Steine auf…