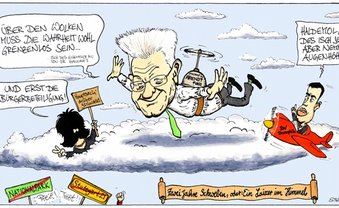

Der Regierungswechsel wurde vor fünf Jahren möglich, weil, wie Hannah Arendt zu sagen pflegt, "die zusammen handelnden Bürger" dies wollten. Also Bürgerinitiativen wie die gegen die Atomkraft – Stichwort Fukushima – oder die Bürgerbewegung gegen Stuttgart 21. Die BürgerInnen haben sich nicht einfach um in der Gegend herumliegende Ideen versammelt, sondern in Initiativen und Bewegungen. Dort haben sich diese Ideen einer anderen Politik begonnen herauszubilden. Nach seinem Regierungsantritt hat Kretschmann diese entscheidende politische Dimension von Bürgerbewegungen abgewürgt, indem er im Rahmen der alten Institutionen auf angeblich unabdingbare Sachzwänge oder Notwendigkeiten verwies. Ganz im Sinne des Neoliberalismus, dessen Vertreter immer wieder behaupten: "Es gibt keine Alternativen." Und so präsentiert Kretschmann die Grünen in Baden-Württemberg heute auch als Wirtschaftspartei. Doch Arendt war keine Liberale, sondern Republikanerin. Für sie war der Verweis auf Notwendigkeiten ein Beleg für die Verunmöglichung, ja sogar Zerstörung der Politik. Wenn der Sinn von Politik Freiheit ist, dann muss der aktive Bürger als "Mit-Regent" das Orientierende der Politik sein und diese insgesamt von den Bürgern und Bürgerinnen aus konzipiert werden. Vielleicht wird Arendt wegen dieser Radikalität heute weltweit gerade von jüngeren Leuten entdeckt.

Kretschmann wollte den Politikstil ändern, versprach eine "Politik des Gehörtwerdens" und berief sich dabei wieder auf Arendt.

Kretschmanns Formulierung erinnert stark an Monarchien, in denen es ein Gnadenakt des Königs war, Anliegen der Bürger anzuhören, ohne daraus irgendwelche Konsequenzen für sein Regierungshandeln ziehen zu müssen. Arendt wollte das genaue Gegenteil. Ihr ging es um die Machtentfaltung der BürgerInnen zusammen mit Parteien und staatlichen Institutionen und nicht um Modifikationen der Herrschaftsausübung, um damit das Funktionieren der bestehenden Entscheidungsprozesse zu verbessern.

Auch das klingt nicht sehr Arendt-affin.

Auch Hannah Arendt wusste, dass man in Koalitionsregierungen Kompromisse machen muss. Fragt sich nur, ob diese gut oder schlecht sind. Sie hätte mit Nachdruck gefordert, dass die Grünen nicht nur auf ihre Herrschaftssicherung achten. Um der Radikalität des Arendt'schen Republikanismus gerecht zu werden, hätten sie auch das Risiko eingehen können, ja vielleicht sogar müssen, zusammen mit Bürgern in zentralen Politikfeldern aktiv zu werden, die wirklich von den Inhalten und nicht nur vom Stil her eine andere Politik dargestellt hätten. Ich sehe jedenfalls nicht den Versuch, dass Kretschmann alle Grenzen ausgelotet hat. Er hat trotz seiner enorm hohen Beliebtheitswerte lieber gekuscht – vor der SPD, der Wirtschaft oder anderen mächtigen Gruppen. Zum Beispiel bei Stuttgart 21, bei der Zulassung des Gigaliner-Versuchs oder bei der Energiepolitik der EnBW, die knapp zur Hälfte dem Land gehört.

Immerhin sind Bürgerentscheide in Baden-Württemberg inzwischen zumindest erleichtert worden. Ist dies nicht die Machtentfaltung der Bürger, die Arendt meint?

Wer die Forderung nach mehr direkter Demokratie, die letztendlich bloß quantitative Abfrage des vermeintlichen Willens des Volkes, mit Hannah Arendt begründet, karikiert deren Politikverständnis. Für sie hat die Polis der Antike Modellfunktion, weil die Bürgerinnen und Bürger dort untereinander im Gebrauch ihrer Urteilskraft um die öffentlichen Belange stritten, also die res publica. Für das 20. Jahrhundert sieht Arendt Räte als Weiterentwicklung des antiken Modells. Darunter versteht sie zum Beispiel die kommunal verankerten Townhall-Meetings in den USA. Das sind Bürgerversammlungen, die es seit der amerikanischen Revolution gibt. Oder die Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte, die sich während der russischen Revolution 1917 bildeten, während der deutschen 1918 oder in Ungarn 1956.

Das amerikanische Vorbild – Stichwort Vorwahlen der Präsidentschaftskandidaten – ist eher abstoßend.

Deswegen fordert Hannah Arendt neben vor Ort verankerten Räten Organe der repräsentativen Demokratie. Parteien versteht sie als Transmissionsriemen, die aus der Bürgerschaft in die politischen Institutionen hineinwirken. Aber Parteien sind für sie immer Programmparteien und nicht mehr oder weniger austauschbare Wahlmaschinen wie heute in den USA oder in Europa.

Vom Gedanken einer Räterepublik sind die Grünen meilenweit entfernt.

4 Kommentare verfügbar

-

Antworten

@invinoveritas

Kommentare anzeigenmaguscarolus

am. . . — — — . . .