Da ist ein Flugzeug, das verschwindet, weit abseits seines Kurses über den Weiten des Meeres. Da ist ein Vater, der verschwindet, der an Demenz erkrankt, sich innerlich in anderen Weiten verliert. Beide Fälle haben sich so zugetragen – am 8. März 2014 verschwand das Flugzeug MH 370 der Malaysia Airlines mit 227 Passagieren und zwölf Crewmitgliedern an Bord vom Radar. Es gilt bis heute als vermisst. Zum Verschwinden gibt es mehrere Theorien, aber keine Gewissheit. Zur selben Zeit zeigte der evangelische Theologe Egbert Haug-Zapp erste Anzeichen von Demenz.

"All right. Good night" heißt das Bühnenstück, das beide Geschehnisse miteinander verbindet. Helgard Haug hat es geschrieben und inszeniert, unter dem Label Rimini Protokoll, der postdramatischen Theatergruppe, die sie im Jahr 2000 gemeinsam mit Stefan Kaegi und Daniel Wetzel gründete. Seine Uraufführung erlebte das Stück im Dezember 2021 im Hebbel am Ufer in Berlin. Seit dem Frühjahr 2024 führt das Theater Lindenhof in Melchingen "All right. Good night" in eigener Regie auf, auch in der kommenden Spielzeit wird es wieder zu sehen sein.

Rimini Protokoll bringt normalerweise Menschen auf die Bühne, die ihre eigene Geschichte erzählen, oder Expert:innen, die über ein Thema sprechen, das ihnen vertraut ist. Bei der Uraufführung von "All right. Good night" war das nicht so. Eine Gruppe von Musikern trat auf, die ambienthafte Klänge aufbauten, Spieler, die auch Sand schaufelten, kleine Arbeiten verrichteten, auf Liegestühlen in die Ferne schauten. Die Hauptdarsteller – 239 Menschen und einer – waren abwesend. Das Publikum lauschte, schaute, las über zweieinhalb Stunden Helgard Haugs projizierten Theatertext still für sich ab: ein Experiment, radikal in seiner Form, das großen Anklang fand. "All right. Good night" landete auf den Bestenlisten der Theaterkritik im In- und Ausland. "Zu den schönsten und berührendsten, durchaus auch traurigsten des Theaterjahres" zählte es die Plattform "Nachtkritik", fünf Sterne vergab die britische Zeitung "The Guardian".

Der Südwesten war dem Theologen zu pietistisch

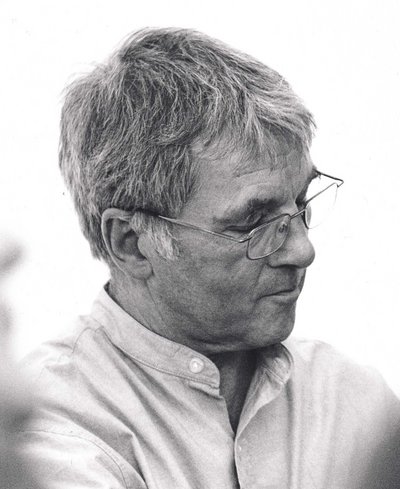

Autorin Helgard Haug wurde in Sindelfingen geboren. Im Alter von anderthalb Jahren zog sie mit ihren Eltern nach Hessen. Egbert Haug, später Haug-Zapp, ihr Vater, war Stuttgarter, wuchs auf in Möhringen. Gerne verließ er seine Heimat nicht. Es gab Umstände, die ihn dazu zwangen.

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!