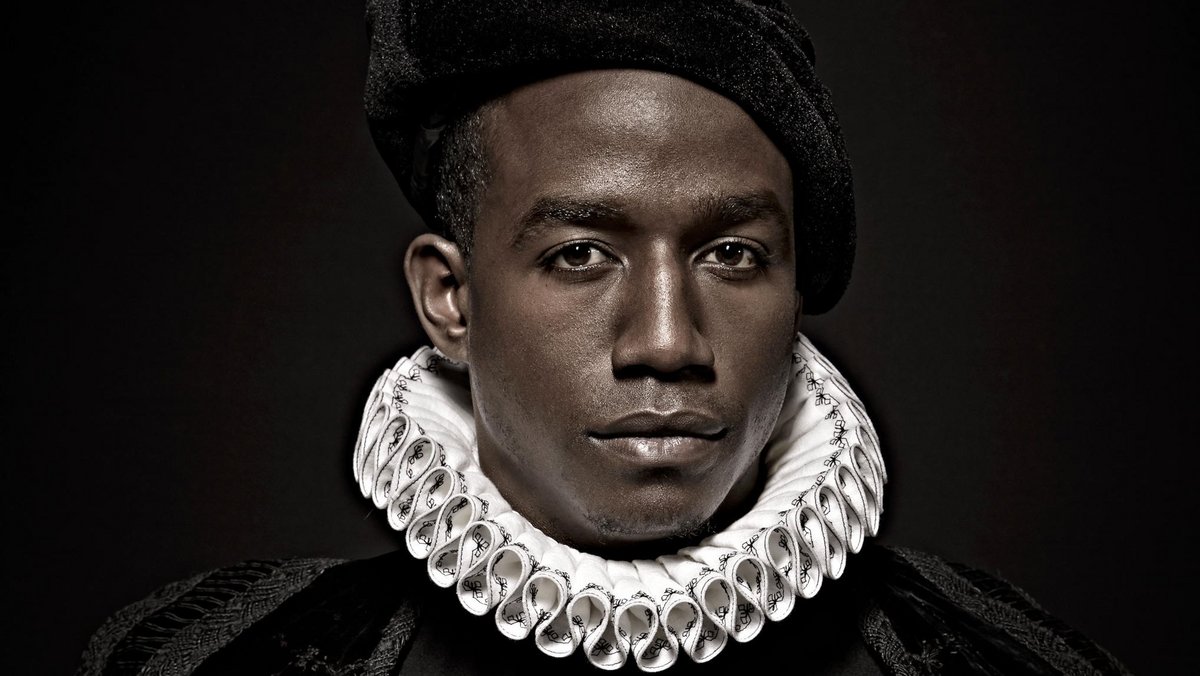

Immer wieder stempelt sich Selma Alacan in einem Video den Bundesadler ins Gesicht. Die ironische und selbstironische Auseinandersetzung mit Nationalzugehörigkeit und Bürokratie, Hoheitszeichen und Abgestempeltwerden, aber auch mit dem eigenen Wunsch, dazu zu gehören, ist das erste, was einem begegnet, wenn man die Ausstellung "Die Erfindung des Fremden in der Kunst" im Kurpfälzischen Museum in Heidelberg betritt. Der Versuch Alacans, sich zu einer wie alle anderen zu machen, misslingt. Am Ende ist ihr Gesicht ganz schwarz.

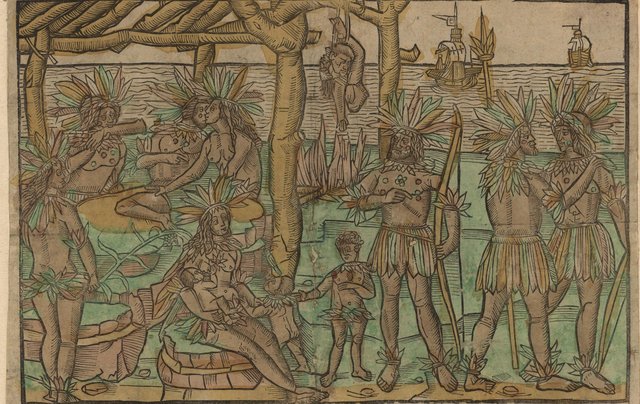

Wendet man sich nach links, folgt in einer Vitrine ein aufgeschlagenes Exemplar der Schedelschen Weltchronik. Das 1493 erschienene Buch war das größte seiner Zeit und erfordert zum Durchblättern ein stabiles Lesepult. Es vertrat aber auch keinen geringen Anspruch: Nämlich die gesamte Geschichte der Welt buchstäblich von Adam und Eva bis in die damalige Gegenwart zu beschreiben und abzubilden. Die Welt außerhalb Europas war durch merkwürdige Fabelwesen vertreten: Menschen mit nur einem Auge etwa oder mit einem überdimensionierten Fuß, der zugleich als Sonnenschirm dient.

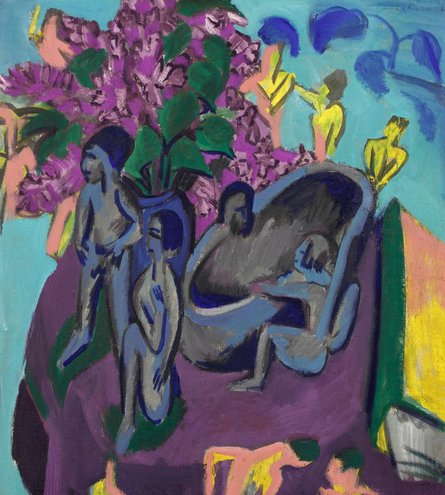

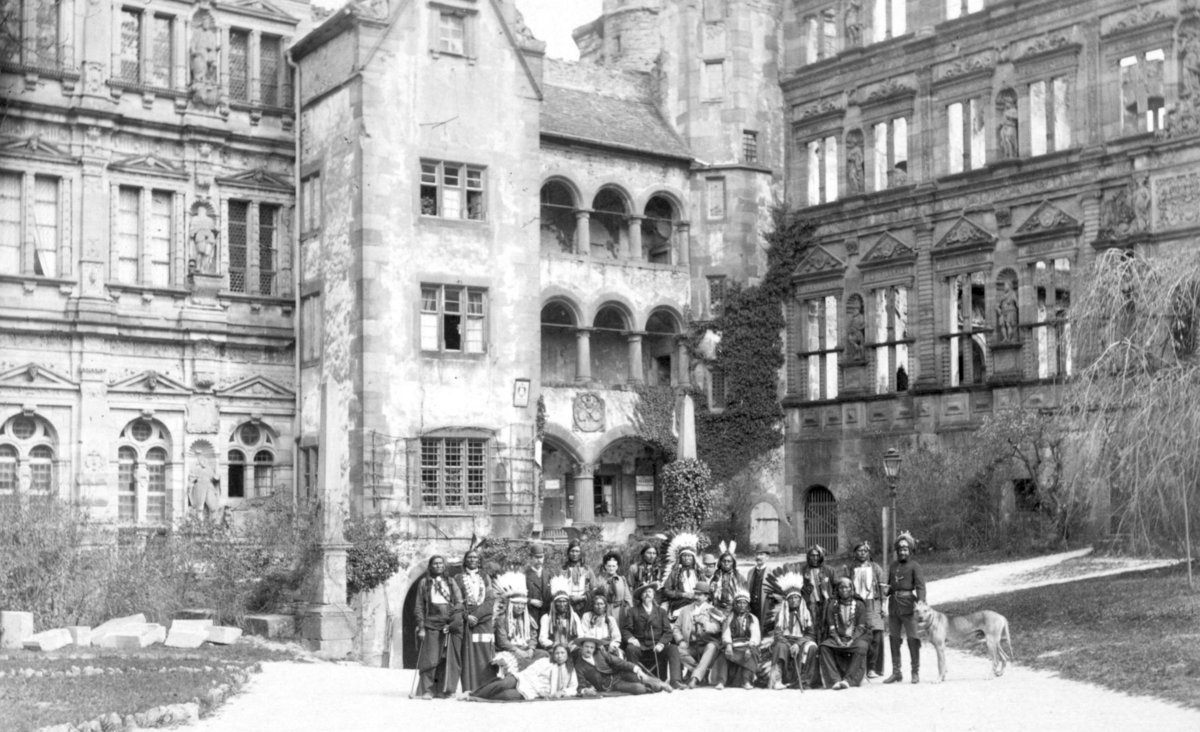

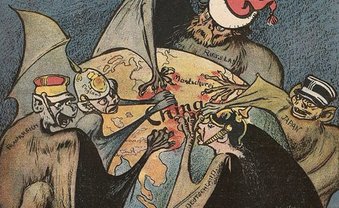

Mehr als 500 Jahre umfasst die Ausstellung, mit Werken berühmter Künstler: von Dürer und Rembrandt bis Ernst Ludwig Kirchner und Hannah Höch. Doch es geht nicht um die großen Namen, sondern um ein Thema, das schon der Titel verrät: Das Fremde ist eine Erfindung. Genauer: Das Bild, das wir uns vielfach bis heute von außereuropäischen Menschen und Welten machen, ist eine Fabrikation. Es verrät mehr über die europäischen Wünsche, Ängste und Interessen als über die realen Lebensumstände der Abgebildeten.

Amerikas Eroberung geht um die Welt

Als die Schedelsche Weltchronik erschien, hatte Kolumbus zwar bereits die Karibik entdeckt, aber er dachte ja, er sei in Indien gelandet. Kein Mensch ahnte, dass es sich um einen neuen Kontinent handelte. Von einer "Neuen Welt" sprach erstmals Amerigo Vespucci, nachdem er auf seiner dritten Expedition bis an die Küste des heutigen Brasiliens gelangt war. Die Kunde verbreitete sich in Windeseile: nicht zuletzt durch das damals neue Medium des Flugblatts. Die Ausstellung zeigt eines aus dem Jahr 1503.

2 Kommentare verfügbar

-

Reply

Endlich, am letzten Tag der Ausstellung habe ich die Fahrt nach Heidelberg geschafft. Selten eine so gute und wichtige Ausstellung gesehen! Jetzt wünsche ich mir, dass sie als Wanderausstellung noch viele andere Museen erreicht. Danke an Dietrich Heißenbüttel

Kommentare anzeigenGelbkopf

at