Von der gut einer halben Million jüdischer Menschen, die Anfang 1933 in Deutschland lebten, konnten etwa 350.000 dem Nationalsozialismus entkommen. Von ihnen kehrten nur einige Tausend nach dem Zweiten Weltkrieg ins Land der Täter:innen zurück. Die Familie Moos aus Ulm gehörte dazu.

Erna und Alfred Moos waren schon 1933 geflohen, erst nach London, zwei Jahre später dann nach Tel Aviv, damals noch britisches Mandatsgebiet Palästina, später Israel. 1947 kam dort ihr Sohn Michael zur Welt. 1953 aber begannen sie ein neues Leben in Ulm. Es war ein gänzlich anderes Leben, als es 20 Jahre davor war: Die Nazis hatten einen Großteil ihrer Familienangehörigen und früheren Bekannten ermordet. Viele Täter:innen liefen, juristisch unbehelligt, frei herum, der Antisemitismus hatte nicht mit dem Kriegsende aufgehört, das autoritäre und völkische Denken ebenso wenig. Welche Belastungen das für die Familie bedeuten sollte, zeigte sich erst nach und nach.

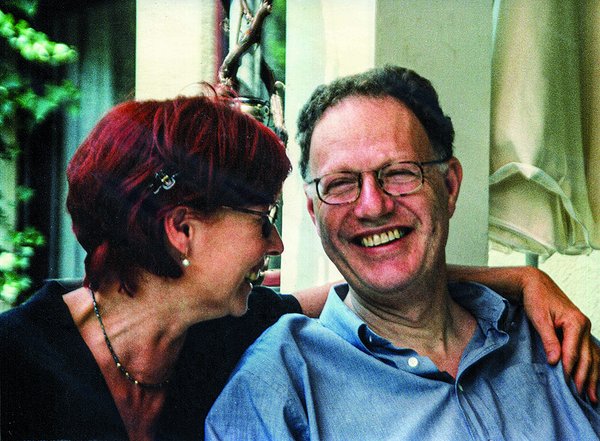

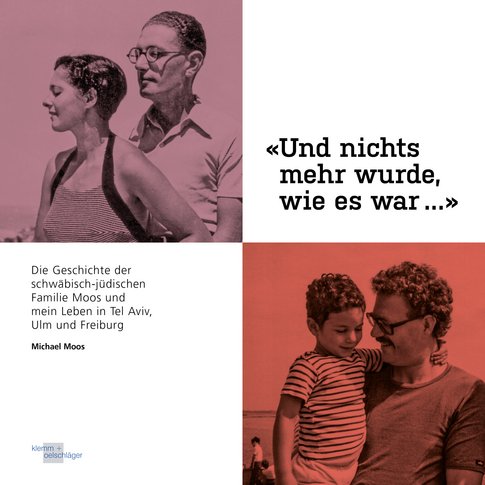

Alfred Moos schrieb einige Jahre vor seinem Tod, "dass er nicht nach Deutschland zurückgekommen wäre, wenn er alles gewusst hätte." Sein Sohn Michael zitiert dies in seinem vor kurzem erschienen Buch "Und nichts mehr wurde, wie es war…". Moos hat darin seine und die Geschichte seiner Familie aufgeschrieben, ist in einem Kapitel sogar einige Jahrhunderte in die Vergangenheit gegangen, in die Geschichte des schwäbischen Landjudentums. Doch zum größten Teil geht es um die jüngste Geschichte, von der Machtergreifung der Nazis bis heute.

Was wäre wohl gewesen, wenn sein Vater alles gewusst oder geahnt hätte? Wäre das Leben der Familie besser, wäre es schlechter gewesen? "Das weiß man natürlich nicht", sagt Michael Moos im Kontext-Gespräch, "mit Sicherheit" aber wäre er selbst wohl Soldat gewesen, hätte seinem Alter entsprechend 1967 und 1973 im Sechs-Tage- und im Jom-Kippur-Krieg gekämpft. "Ich hoffe, ich würde dann zu der liberalen und linken Opposition in Israel gehört haben, wenn ich dortgeblieben wäre." Der verschachtelte Konjunktiv zeigt: Moos ist sehr bewusst, wie stark die konkrete gesellschaftliche und politische Umgebung die Entwicklung eines Menschen beeinflusst.

Er fürchtete die Fragen der anderen

Im israelischen Kindergarten Teil der Mehrheitsgesellschaft, kämpft Moos in Deutschland mit dem Anderssein. Er lernt zwar in kürzester Zeit Ulmer Schwäbisch und versucht nicht aufzufallen, doch das Gefühl, irgendwie nicht dazu zu gehören, begleitet ihn stets. "Bei uns war so vieles anders als bei meinen Klassenkameraden: Ich hatte keine Verwandtschaft, keine Cousins und Cousinen, keine Opas, nur eine kranke Oma, die bald starb", schreibt er. Seine jüdische Identität hängt er nicht an die große Glocke, fürchtet Fragen der anderen, ist unsicher und ängstlich. Dazu kommt die psychische Erkrankung der Mutter, eine "schwer fassbare Krankheit, die sich wie eine schwarze Wolke auf die gesamte Familie legte".

2 Kommentare verfügbar

-

Antworten

"Antisemiten seien die 68er nicht gewesen"

Kommentare anzeigenMax Eifler

vor 3 TagenEcht?

Dann lag Jean Améry wohl voll daneben.