Wo sich heute in einem flachen Anbau der Stuttgarter Straße 114 im Stadtteil Feuerbach ein Schuhgeschäft befindet, stand bis zum Zweiten Weltkrieg ein spätmittelalterliches Haus. Dort lebten von 1941 bis 1943 Franz und Johanna Reinhardt mit ihren fünf Kindern Josef, Rudi, Adele Jolanta, Julietta und Roswitha sowie die jüngste Schwester von Franz, Maria Adelheid.

Die Sinti-Familie hatte bereits eine Odyssee hinter sich. Sie hatte in Cannstatt, Heslach und Zuffenhausen gewohnt, bevor sie in die Forststraße 123 im Stuttgarter Westen zog. Dort rückten ihnen wenig später das Jugendamt und die Kriminalpolizei auf den Pelz, bis sie nach Feuerbach auswichen, um zu verhindern, dass ihnen die Kinder weggenommen wurden.

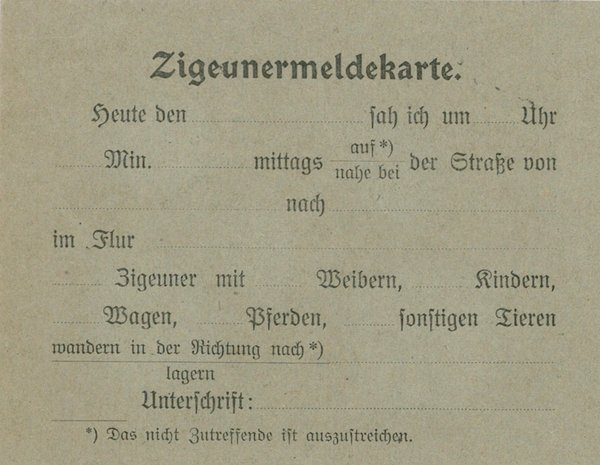

Die bewegte Geschichte der Familie Reinhardt hat die Stuttgarterin Elke Martin jüngst niedergeschrieben. Im Stadtarchiv Stuttgart, im Staatsarchiv Ludwigsburg und anderen Archiven hat die Autorin nach den Spuren von Sinti-Familien geforscht und nun das allererste eigenständige Werk zur Geschichte der Stuttgarter Sinti und Roma veröffentlicht. Es ist niederschmetternd, wie sich die staatlichen Behörden über die Minderheit äußerten. Und das nicht erst in der NS-Zeit: Seit 1899 wurden immer mehr "Maßregeln" zur "Bekämpfung des Zigeunerunwesens" erlassen.

"Minderwertige" Personen", "asoziale Elemente", "sittliche Verwahrlosung": Mit solchen Vokabeln bezeichneten die Ämter die Verhältnisse in der Forststraße 123. Im Dezember 1940 berieten ein Stadtrat, ein Jurist, Vertreter des Wohlfahrtsamts und des Wohnungsamts sowie ein Polizeirat über "die Frage der Austreibung der Zigeunerfamilien". Sie waren sich einig, dass diese "mit Rücksicht auf die sittliche Gefahr, die von ihnen auf die gesamte Umgebung ausgeht", möglichst rasch durchgeführt werden soll.

Die Sinti-Kinder wurden in Auschwitz ermordet

Die "Fahrnisgegenstände der Ausgetriebenen", ihr Hab und Gut, sollte beschlagnahmt und eingelagert werden, die Männer wurden in der "Beschäftigungs- und Bewahrungsanstalt" Buttenhausen auf der Schwäbischen Alb untergebracht, die Frauen in einem Obdachlosenheim. Noch am selben Tag verfasste das Jugendamt einen dreiseitigen Bericht und fragte anschließend in der St. Josefspflege in Mulfingen, Hohenlohe, an, ob dort noch Platz für sieben Kinder im Alter von drei Monaten bis 14 Jahren sei. "Wegen Obdachlosigkeit" sollten sie dort untergebracht werden. Wie es den Kindern dort weiter ergieng, zeigt das Schicksal von Otto, Sonja und Thomas Kurz aus Bad Cannstatt. Sie wurden am 9. Mai 1944 mit 36 weiteren Sinti-Kindern aus Mulfingen abgeholt und nach Auschwitz deportiert. Fast alle wurden ermordet.

In Mulfingen ist das schon lange bekannt. Ein Lehrer am Deutschorden-Gymnasium Bad Mergentheim hat bereits um 1980 eine Schülerarbeit zu den Kindern betreut, deren Leidensweg er schon seit Jahren nachgegangen war. Seit 1984 gibt es dort eine Gedenktafel, seit 2000 im Stuttgarter Jugendamt, auf Initiative engagierter Mitarbeiter:innen, ein Denkmal des Künstlers Wolfram Isele. Der erste Stolperstein für Sinti und Roma in Stuttgart wurde 2006 in Bad Cannstatt verlegt: für die Geschwister Otto, Sonja und Thomas Kurz. Im selben Jahr hatte auf Initiative des Rottenburger Diözesan-Historikers Stephan Janker innerhalb den Stuttgarter Stolperstein-Initiativen das Recherchenetzwerk Sinti und Roma seine Arbeit aufgenommen.

So kam auch Elke Martin zu dem Thema. Als Kind von DDR-Republikflüchtlingen war sie in den 1950er-Jahren nach Stuttgart gekommen. Ihre Eltern starben früh. Später fand sie sich als alleinerziehende Mutter wieder. Als gelernter Industriekaufmann – sie betont das "…mann", denn so steht es in den Zeugnissen – war sie viele Jahre in einem Unternehmen tätig, dessen Belegschaft zunehmend schrumpfte. Sie stieg aus – und fragte sich, was sie nun tun könnte.

Da stieß sie in der Feuerbacher Zeitung auf eine Anzeige der Stolperstein-Initiative: "Mithilfe im Archiv gesucht". Sie lernte Peter Grohmann vom Stuttgarter Bürgerprojekt Die Anstifter kennen, arbeitete dort "ehrenamtlich und bezahlt" und beschäftigte sich mit den Euthanasieopfern. Irgendwann meinte Grohmann: "Elke, du machst jetzt ein Buch!" Das erschien 2011 unter dem Titel "Verlegt. Krankenmorde 1940-41 am Beispiel der Region Stuttgart".

Die Sprache: ausgrenzend und erniedrigend

Nun ist ihr zweites Büchlein erschienen: 62 Seiten im Verlag Regionalkultur, herausgegeben vom Stadtarchiv. Die Buchvorstellung Ende Februar war gut besucht. Daniel Strauß, der Landesvorsitzende des Verbands der Sinti und Roma, konnte wegen eines Trauerfalls nicht kommen, ließ es sich aber nicht nehmen, per Video wärmste Worte zu sprechen. Das Interesse ist groß, die Broschüre, in kleiner Auflage, bereits vergriffen. Daher stellt das Stadtarchiv sie nun online zur Verfügung.

Elke Martin weiß wesentlich mehr, als sie in ihrer Publikation ausführt. Für die Gedenkstätte "Zeichen der Erinnerung" hat sie die 260 Namen der Sinti und Roma recherchiert, die am 15. März 1943 vom Stuttgarter Nordbahnhof aus nach Auschwitz deportiert wurden. Darunter befanden sich mindestens 34 Stuttgarter, von denen nur fünf überlebten. Sie gehört heute zum Vorstand des Gedenkstätten-Vereins und ist mit Überlebenden und ihren Nachfahren befreundet.

1 Kommentar verfügbar

-

Antworten

Glücklicherweise hatten nicht alle bedeutenden Personen im Lande gleichartig dämliche Ansichten wie Herr Wilden. Roman Herzog, damals Bundespräsident, äußerte sich 1977 wie folgt:

Kommentare anzeigenGun Wille

am 31.03.2025"Der Völkermord an den Sinti und Roma ist aus dem gleichen Motiv des Rassenwahns, mit dem gleichen Vorsatz und dem…