Maria Tramountani spricht schnell, nicht sehr laut, sie formuliert knapp und pointiert. Schon in der Grundschule hat sie angefangen, Geschichten zu schreiben, später auch Gedichte. Tramountani ist Gründerin und Vorsitzende des Vereins "Literally Peace", der jeden Monat zwei Schreibwerkstätten anbietet: eine vor Ort in Stuttgart, die andere online auf Arabisch. Literally heißt "im Wortsinn", klingt aber fast wie literary, literarisch.

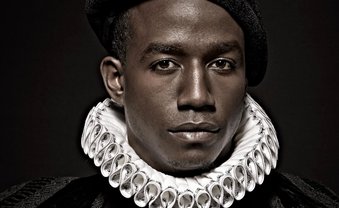

Der Verein hat soeben ein Buch veröffentlicht, verbunden mit einer Ausstellung im Stadtpalais: "Humans of Stuttgart". Ausgangspunkt war das Projekt "Humans of New York" des Fotografen Brandon Stanton. New York gilt als Melting Pot, als Schmelztiegel verschiedener Kulturen. Auch in Stuttgart leben Menschen aus aller Herren Länder, auch wenn es manchmal einfacher erscheint, sich auf Schwaben-Klischees zurückzuziehen. Die reale Vielfalt der Stadt will das Projekt sichtbar machen. "'Humans of Stuttgart' ist entstanden, weil wir die Stadt, in der wir leben, neu erzählen wollen", schreiben Anjuli Aggarwal und Hasan Malla, die das Projekt leiten, "aus der Perspektive eines Teams junger Menschen mit Migrations- oder Fluchtbiografie."

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!