"In Norddeutschland, auf den Nordfriesischen Inseln zum Beispiel, wo man sich kennt, ist die Klönschnack-Tür sehr verbreitet. Sie ist zweigeteilt: Wenn sie oben geöffnet wird, kann man sich unterhalten, der Hausbewohner oder die Hausbewohnerin lehnt auf dem unteren Teil, und dann wird geklönt. Die Tür ist zwar offen, aber sie lässt keinen herein. Eine Tür ermöglicht Privatheit. Sie macht einen Einlass möglich, kann aber auch Abschirmung gegen das Außen sein.

Die Klingel ist etwas, das den Zugang ermöglichen soll, und ein einfaches Mittel, Zugang zu regulieren. Wenn es klingelt, kann man aufmachen, oder auch nicht. Klingelstreiche sind ja ein unheimlich großes Vergnügen für Kinder. Sie drücken ein Machtgefühl aus. Gerade Kinder, die sonst keine Macht haben, können zeigen: Guck mal, ich hab dich ganz schön im Griff.

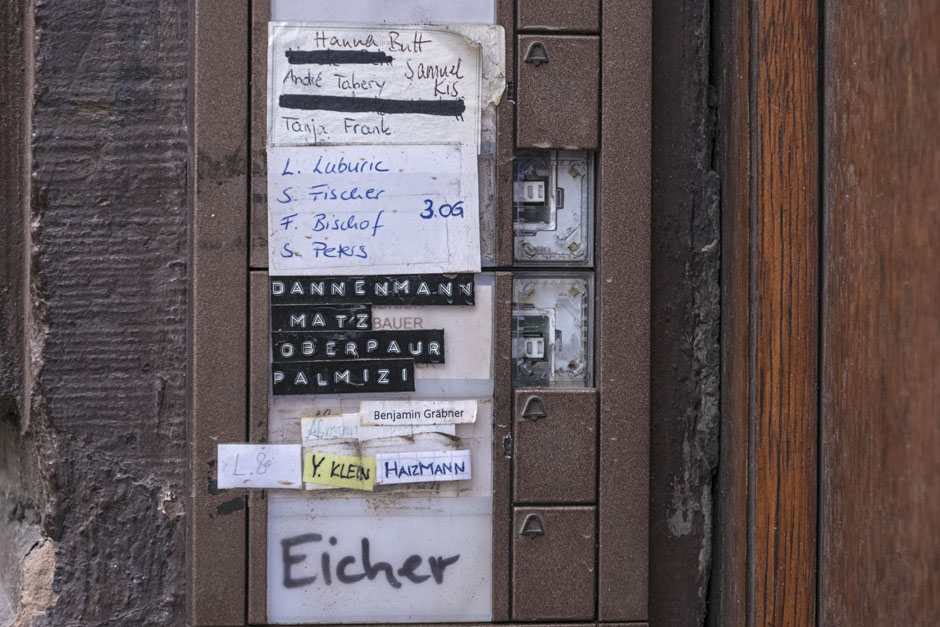

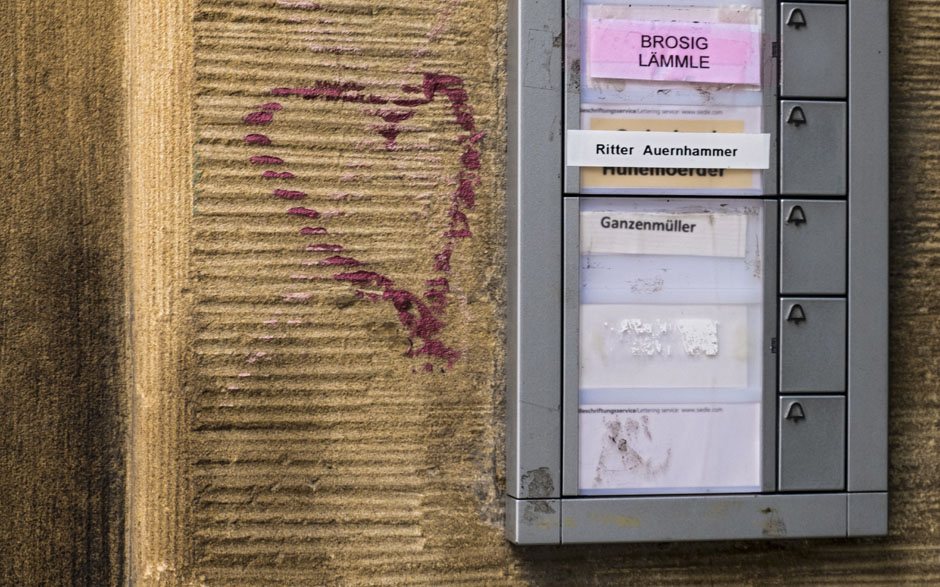

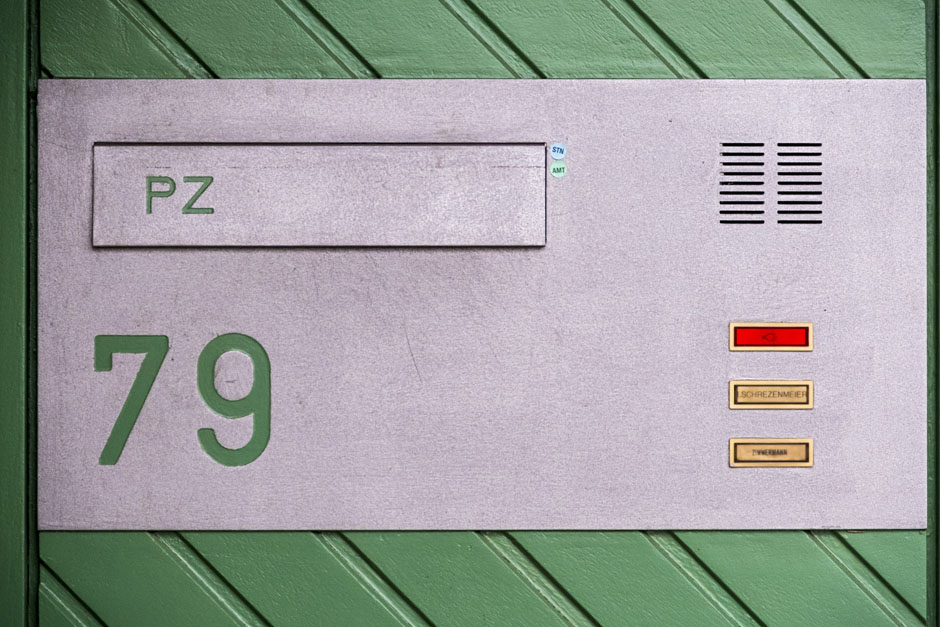

Aber eine Klingel drückt auch viel über die soziale Position aus. Klingelschilder oder Beschläge von noblen Leuten glänzen oft, sie sehen edel aus, bei Rechtsanwälten oder Notaren beispielsweise. Es zeigt dem Klingelnden, der draußen steht, dass er es hier mit bedeutenden Leuten zu tun hat. Mit Wohlstand. Das macht beklommen.

Bei sehr reichen Menschen steht oft nicht einmal mehr der Name auf dem Klingelschild. Höchstens die Initialen. Wenn es ganz vornehm wird, gibt es schließlich nicht einmal mehr eine Klingel. Das ist eine gewählte Anonymität. Wer dort wohnt, möchte nicht erkennbar sein, denn mit dem Namen an der Tür gibt man seine Identität preis: Hier lebt Herr Meier.

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!