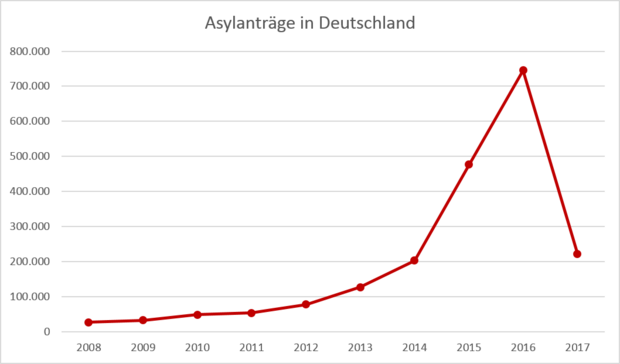

Wie recht die EU-Kommission hatte mit ihrem Appell, in einem ersten Schritt die Schutzstandards zu vereinheitlichen und sie im zweiten zu erhöhen, unterstreicht die Entwicklung der absoluten Zahlen in Deutschland. 2008, als das Strategiepapier präsentiert wurde, stellten 22 000 Menschen einen Asylantrag in Deutschland, fünf Jahre später waren es fast fünfmal so viele, davon 16 300 in Baden-Württemberg. Die damalige schwarz-gelbe Landesregierung informierte unter der Überschrift "Vorhaben von herausragender politischer Bedeutung" auch den Landtag über die neuen Ziele der EU.

Ausreichende Kapazität wird als Nachteil gesehen

Innenminister Heribert Rech (CDU) kritisierte unter anderem den von Brüssel geplanten Aufbau einer "Europäischen Unterstützungsagentur", weil die "auf zusätzliches Personal sowie eine ausufernde Bürokratie hinaus" laufe. Und von den Forderungen, immer ausreichende Kapazitäten zur Bearbeitung von Asylanträgen vorzuhalten, hielt er ebenfalls wenig. Der Grund: Länder, die auf solche Stimmen hören würden, müssten "einen Nachteil gegenüber denjenigen Mitgliedsstaaten erleiden, die nicht tätig werden". Deutschland gehört, entgegen dem verbreiteten Selbstbild, zu letzteren. In Baden-Württemberg waren seit 1998 Sammelunterkünfte, zur Abschreckung häufig Sammellager genannt, gang und gäbe und lagen häufig weitab von jeder Infrastruktur. Es gab weder eine Schulpflicht für Kinder noch Arbeitsmöglichkeiten für erwachsene AsylbewerberInnen.

Immer wieder hat die EU-Kommission in den Folgejahren unter ihren unterschiedlichen Vorsitzenden die Mitgliedsstaaten davor gewarnt, die Asylpolitik aus dem Blick zu verlieren oder Flüchtlinge zum politischen Spielball zu machen. Das Gegenteil ist geschehen, erst recht nach Schließung der Landfluchtrouten, wobei ausgerechnet Viktor Orbán und seine Ungarn über Jahre hinweg in Relation zur Bevölkerung deutlich mehr Menschen aufgenommen haben als die Bundesrepublik.

Noch geschichtsvergessener ist der laute Ruf aus vielen Hauptstädten, München inklusive, nach mehr oder weniger geschlossenen Aufnahmelager innerhalb und vor allem außerhalb der EU. Letztere waren leidlich stabil eingerichtet für Hunderttausende, die gar nicht hätten weiter wollen nach Europa, wäre ihr Lebensunterhalt einigermaßen gesichert gewesen. 2013, 2014 und immer dringlicher seit dem Winter 2015 kritisierten Fachleute des UN-Flüchtlingshochkommissars (UNHCR), dass auf Geberkonferenzen versprochene Mittel für vor dem Krieg geflohene SyrerInnen nicht überwiesen werden. Die Hungerhilfe stellte ihre Bemühungen um 1,7 Millionen Menschen in den Camps der Nachbarstaaten, im Libanon oder in Jordanien, im Irak, der Türkei oder Ägypten, aus Geldmangel ein.

EuGH-Urteile werden absichtlich ausgeblendet

Alle Hinweise, immer mehr Frauen und Männer und Kindern könnten sich angesichts der prekären Lage in ihrer Verzweiflung auf den Weg nach Nordwesten machen, fruchteten nichts oder viel zu wenig. Die finanziellen Aufwendungen für eine Versorgung mit dem Nötigsten wurden zuerst halbiert und dann ganz gestrichen, Schulen und medizinische Versorgungszenten geschlossen. Noch im September 2015, beklagen ExpertInnen im Rückblick, hätten die Weichen neu gestellt werden können. Abermals sagten Europas Staats- und Regierungschefs 5,6 Milliarden Euro für die Flüchtlingshilfe in der Region zu, 1,8 Milliarden aus eigenen Haushalten. Tatsächlich gezahlt wurden nicht einmal 30 Millionen Euro, während die EU-Kommission selbst aus eigenen Töpfen umgehend 3,8 Milliarden Euro an die Welthungerhilfe, den Treuhandfonds Syrien und den Nothilfe-Treuhandfonds für Afrika überwies.

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!