Mir ging es bei meinem Engagement immer auch um die politisch und gesellschaftlich endgültige Überwindung der Überbleibsel der Vergangenheit mit ihren durchaus noch vorhandenen Nazi-Reminiszenzen und die Überwindung von Vorurteilen gegenüber Minderheiten. Die pazifistisch orientierte AUD verstand sich damals als Sammelbecken für Menschen aus der Ökobewegung. Nationalistisch war sie wohl nie. Der Dauervorsitzende August Haußleiter kam ja aus der CSU, die er aus Protest gegen die Wiederbewaffnung Deutschlands verlassen hatte. Fragwürdige nationale Töne sind mir damals nicht begegnet. Man darf auch nicht vergessen: Der Kalte Krieg und eine mögliche militärische Apokalypse waren für unsere Generation ja ständige Gegenwart. Die geplante Aufrüstung mit Pershing-Raketen weckte enorme Ängste. Insofern war die Nutzung der Infrastruktur der pazifistischen AUD logisch und sinnvoll. Die AUD hat dies ausdrücklich angeboten und hatte vor, in den noch zu gründenden Grünen aufzugehen.

Sie waren wesentlich daran beteiligt, dass die recht bunte Gruppe der baden-württembergischen Grünen in den ersten Jahren nicht auseinandergebrochen ist. Wie stark waren der Traditionsbestand und der Einfluss der sogenannten K-Gruppen in den ersten Jahren innerhalb der Grünen im Land? Winfried Kretschmann war ja Mitte der Siebzigerjahre auch KBW-Mitglied gewesen. Hat man ihm das nach 1980 noch angemerkt?

Es bestanden damals ganz erhebliche Unterschiede zwischen den Kreisverbänden. Im eher ländlichen Raum gab es so gut wie keine K-Gruppen-Anhänger. Dort rangen vielmehr konservative Naturschützer aus dem Umfeld von Herbert Gruhl mit eher sozialdemokratisch oder linksliberal denkenden Friedensbewegten und AKW-Gegnern um Einfluss. Auch der Einfluss der zumeist älteren, politisch erfahreneren ehemaligen Mitglieder der AUD darf nicht unterschätzt werden. Oft versuchten diese, wie zum Beispiel die einflussreiche Calwer Kreisvorsitzende Hannah Mettert, erfolgreich zwischen den unterschiedlichen Flügeln zu vermitteln. Insbesondere im Großraum Stuttgart, aber auch im ländlichen Südwürttemberg und im Schwarzwald spielten darüber hinaus aktive Christen um den bekannten Fernsehpfarrer Jörg Zink eine wichtige Rolle.

Sehr stark war jedoch die Position der K-Gruppen in den Universitätsstädten. Noch radikalere Gruppierungen, wie zum Beispiel die Roten Zellen, lehnten den demokratischen Weg vollkommen ab und versuchten, den Aufbau der Grünen zu bekämpfen, die sie als perfide Organisation zum Brechen des radikalen Widerstands ansahen, als Einrichtung zur Domestizierung der fundamentalen Opposition. Parlamentsarbeit war für sie die Forcierung gesellschaftlicher revolutionärer Prozesse, keine mühsame Mehrheitsfindung. Ihr Einfluss war in meinem Kreisverband Tübingen deutlich spürbar. Meine Art, auf die Mehrheit der Menschen zuzugehen, auf Argumente der anderen zu hören und einen echten Diskurs in Gang zu setzen, stieß auf zum Teil krasse Ablehnung. Mir ging es jedoch von Anfang an darum, die Grünen als zumindest potenziell mehrheitsfähige Partei zu positionieren. Ich vertrat die Auffassung, dass es für eine neue und grundsätzlich für viele Menschen wählbare Partei darauf ankomme, eine gemeinsame ethische Grundlage zu finden, die ich in einigen Aufsätzen mit dem Begriff des ökologischen Humanismus zu bezeichnen versuchte.

Das stieß auf erbitterten Widerstand der K-Gruppen, die darin einen Verrat am Endziel des Sozialismus beziehungsweise Kommunismus sahen. Winfried Kretschmann war bereits damals völlig anders als die K-Gruppen. Schon bei unserem ersten Zusammentreffen stellten wir in der Art, wie wir unsere Politik angehen wollten, große Übereinstimmung fest. Als baden-württembergische Besonderheit erwies sich noch die Existenz einer recht starken linksanthroposophischen Bewegung, die sich aktiv in den Gründungsprozess einschaltete und einen dritten gesellschaftspolitischen Weg – zwischen Kapitalismus und Sozialismus – in die Diskussion einbrachte.

Diesem Achberger Kreis ist zum Beispiel die Unterstützung durch Joseph Beuys beim Gründungsprozess zu verdanken. Von diesem Kreis wurde auch der Grundsatz "Einheit in der Vielfalt" als konstitutives Element der grünen Parteigeschichte eingebracht. Übrigens entstand so auch die Idee, Minderheiten in einem Anhang zum beschlossenen Programm getrennt zu Wort kommen zu lassen. Mein damaliger Stellvertreter Michael Bader als Mitglied des Achberger Kreises hat hier eine wichtige und vermittelnde Rolle gespielt. Als Gründungsvorsitzender musste ich versuchen, diese höchst widersprüchlichen Strömungen und Gruppierungen zusammenzubinden und zusammenzuhalten. Die Heftigkeit der nächte- und wochenlangen Diskussionen und Auseinandersetzungen um die Gründungssatzung und vor allem deren Präambel sind aus heutiger Sicht nur noch schwer nachvollziehbar.

Sie galten als Sonnyboy der Grünen, immer mit einem einnehmenden Lächeln auf den Lippen. Als die Grünen in den baden-württembergischen Landtag einzogen, hat die Öffentlichkeit Lausbuben erwartet, aber dann bestand das Revoluzzertum lediglich darin, keine Krawatte zu tragen und dem Ministerpräsidenten Lothar Späth einen Kaktus zu überreichen. Waren die baden-württembergischen Grünen aus der heutigen Sicht zu brav, zu angepasst? Oder war das gerade ihre Stärke?

Wir verstanden uns ja nicht als Revoluzzer, sondern als neue politische Generation. Wir wollten das Parlament als Forum zur Diskussion und Verbreitung über neue Wege hin zu einer ökologisch orientierten Gesellschaft nutzen. Clownerien wären da völlig kontraproduktiv gewesen. Trotzdem haben wir ja auch Härte gezeigt. Vernünftige Räume im Landtag wollte man uns nach der Wahl 1980 erst zugestehen, als ich mit dem Aufbau von Zelten im Foyer drohte und darauf hinwies, dass dem Marmorboden das Einschlagen der Heringe wohl schlecht bekäme. Unsere Strategie, inhaltlich zu argumentieren, auf persönliche Diffamierungen im üblichen Politstil zu verzichten, Argumente anderer nicht von vornherein als Blödsinn zu verunglimpfen, sondern das Richtige daran zu suchen und in unsere Meinungsbildung mit einzubeziehen, prägte in der Tat die Südwest-Grünen und sorgte für parteiübergreifenden Respekt. Diese Strategie ist im Kern bis heute erfolgreich.

1983 haben Sie freiwillig auf eine erneute Kandidatur verzichtet, obwohl die Landesdelegiertenkonferenz der Grünen Sie wieder als Spitzenkandidat wollte. Wie ist dieser damals überraschende Schritt zu erklären? Und bereuen Sie ihn im Nachhinein? Vielleicht wären Sie heute Ministerpräsident, Minister oder Oberbürgermeister von Stuttgart, wenn Sie am Ball geblieben wären ...

Das wäre höchstwahrscheinlich so gekommen. Der Hauptgrund lag am baden-württembergischen Wahlsystem und meinem Kreisverband Tübingen. Die Kandidaten werden ja hier nicht auf Landeslisten gesetzt, sondern von den Kreisverbänden nominiert. Die Spitzenkandidatur ist nur ein politisches Signal. Ich war dann zu stur, um Angebote anderer Kreisverbände, zum Beispiel Stuttgart I oder II, anzunehmen. Mein Kreisverband wollte – unter dem Druck des Landesverbandes – mich zwar wieder aufstellen, mir aber einen Mandatsverzicht nach zwei Jahren zugunsten eines linksextremen Ersatzkandidaten abnötigen. Nach sehr emotionaler Diskussion, in der ich ein solches Ansinnen als geplanten Wählerbetrug zurückwies, zog ich die Kandidatur zurück und nominierte von mir aus Fritz Kuhn als Nachfolger. Personalpolitisch habe ich damit wohl keine schlechte Wahl getroffen. Ich zog mich dann in meinen Beruf als Pädagoge zurück und wurde Studienleiter der Urspring-Stiftung in Schelklingen. Nach einer Station als Leiter des Landerziehungsheims (Internatsgymnasiums) Marienau bei Lüneburg übertrug man mir die Gesamtverantwortung für die Schulentwicklung und die Lehrerbildung in Niedersachsen. Auch eine fantastische Aufgabe. Ich glaube, dass ich die bodenständige Beharrlichkeit eines Winfried Kretschmann einfach nicht hatte. Schließlich brauche ich in meinem Leben immer mal wieder Abwechslung und grundsätzlich neue Herausforderungen. Also: Ich bereue nichts – freue mich im Gegenteil über Kretschmanns Erfolg. An den Grundlagen dieses Erfolges durfte ich ja mitwirken.

Info:

Die Autoren Rezzo Schlauch und Reinhold Weber stellen ihr Buch ("Keine Angst vor der Macht. Die Grünen in Baden-Württemberg", Emons Verlag, Köln) am Freitag, 16. 10., bei einer Pressekonferenz in Stuttgart vor. Danach gehen sie auf Leserreise, unter anderem mit Winfried Kretschmann, Fritz Kuhn, Boris Palmer und dem Bierbrauer Gottfried Härle. Die komplette Tour ist <link file:21714>unter diesem Link zu finden.

Dem Verlag Emons sei für die Genehmigung des Vorabdrucks gedankt.

****

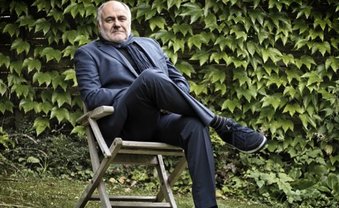

Porträt Wolf-Dieter Hasenclever

Er war das Gesicht der grünen Parlamentsneulinge, damals im März 1980, als die ersten sechs Abgeordneten in den Landtag von Baden-Württemberg einzogen. Wolf-Dieter Hasenclever führte den schütteren Zug an, der sich von der "Alten Kanzlei" am Schlossplatz aus in Bewegung setzte. Gekommen, um zu bleiben – das sollte das Motto der Ökopartei werden, auch wenn damals nicht allzu viele daran glaubten.

1 Kommentar verfügbar

-

Antworten

Zwei Dinge:

Kommentare anzeigenSchwabe

amZitat Kretschmann nach Amtsantritt zum Ministerpräsidenten: "Wir sind eine bürgerliche Partei" und im Gegensatz zu Kretschmann hatte Hasenclever den Mut seiner Neigung zu folgen - Wechsel zur FDP.