Studiert hat Hofmeister bei René Straub und Harry Walter an der Freien Kunstschule in Nürtingen. Zwei "richtig kluge Köpfe", die ihm die Schnittstelle von Kunst und Erinnerungskultur eröffnet haben. Sein persönliches Schlüsselerlebnis liegt freilich noch weiter zurück. 1979 läuft eine Serie im bundesdeutschen TV, die breite Diskussion entfacht und das Schweigen bricht: "Holocaust – die Geschichte der Familie Weiss". Hofmeister ist fünfzehn Jahre alt. "Das war unfassbar", erinnert er sich, "ich war persönlich betroffen – auch weil in meiner Familie nicht über die Vergangenheit gesprochen wurde."

Erinnerung wird zur Spurensuche

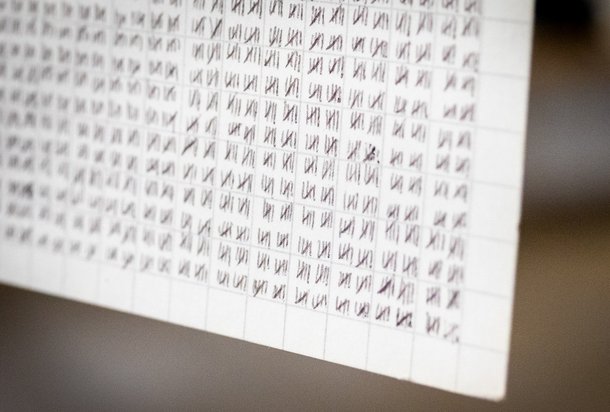

Umso mehr geht es Hofmeister darum, mit seiner Kunst die Betrachtenden zu aktivieren. Seine in Nürtingen ausgestellten "Sachen" sind dafür ein gutes Beispiel: Sie schalten dem Gedenken das Denken vor. Eine künstlerische Art zu denken, die selbst den bürokratischen Nebel lichtet, der die Opfer verhüllt und in dessen Zwielicht die Täter sich verbergen möchten. Auch Adolf Eichmann, einer der Hauptorganisatoren des Holocaust, wollte ja nur ein Zahnrad im Getriebe gewesen sein.

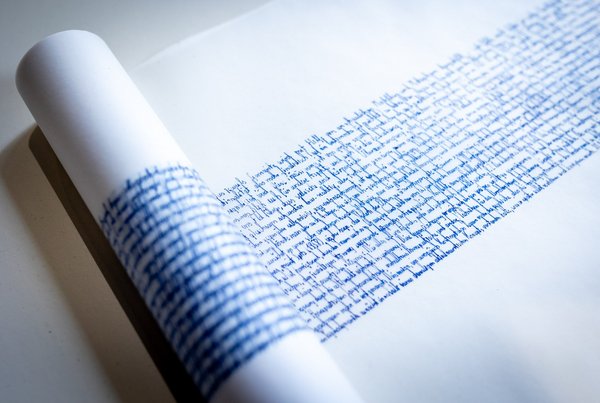

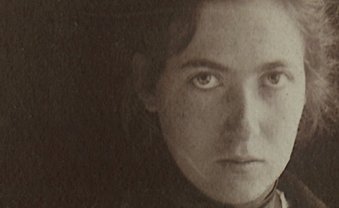

Blickt Hofmeister ins Archiv, verschalten sich Daten zu erhellenden Konstellationen: Die Seriennummer einer Lokomotive, die für Deportationen eingesetzt wurde, gleicht er mit der identischen Häftlingsnummer aus Auschwitz ab. Das öffnet den Blick auf eine Person: Josette Brener – auf einmal ist sie da, nicht als Nummer, sondern als Mensch mit Namen und Gesicht. "Sie musste vielleicht sogar ihr eigenes Fahrgeld in den Tod bezahlen", erzählt Hofmeister.

Diese Form der künstlerischen Spurensuche steht im Wechselspiel mit den Verdiensten der Nürtinger Gedenkinitiative für Opfer und Leidtragende des Nationalsozialismus. Über Jahrzehnte hinweg hat das ehrenamtliche Netzwerk Biografien rekonstruiert: von politisch Verfolgten, psychisch Kranken, von Zwangsarbeitern und Menschen, die aus rassistischen Gründen entrechtet wurden. Hofmeister gibt ihnen Sichtbarkeit. Ihre Geschichten platziert er in den Fenstern des Bürgersaals – und hebt sie ins Bewusstsein der Gesellschaft, ins Licht der Erinnerung.

"Leidkultur": eine verpasste Chance

Wolfgang Hofmeister blickt nicht nur zurück. Seine Arbeiten fragen auch: Was bedeutet Erinnerung heute? Und: Wie erinnern wir, wenn sich politische Diskurse erneut ins Menschenverachtende verschieben? Ein Beispiel: die Aussage des CDU-Politikers Carsten Linnemann, es brauche Register für "psychisch kranke Gewalttäter" – eine Formulierung, die nicht nur sprachlich, sondern auch erinnerungspolitisch problematisch ist.

Hofmeister macht sie zum Exponat, gerahmt hinter Glas. Als Teil der Ausstellung steht sie im Kontext der sogenannten Euthanasie-Verbrechen, deren Opfer lange aus dem deutschen Gedenken ausgeschlossen waren. Denn auch eine historische Studie zur "geheimen Reichssache Grafeneck" zählt zu Hofmeister "Sachen". "Das könnte auf die Gefahren hinweisen, die geschichtsvergessene Forderungen von Politikern in sich tragen", sagt der Künstler. In Grafeneck ermordeten die Nationalsozialisten über 10.000 geistig behinderte und psychisch kranke Menschen – ein Probelauf für den Holocaust.

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!