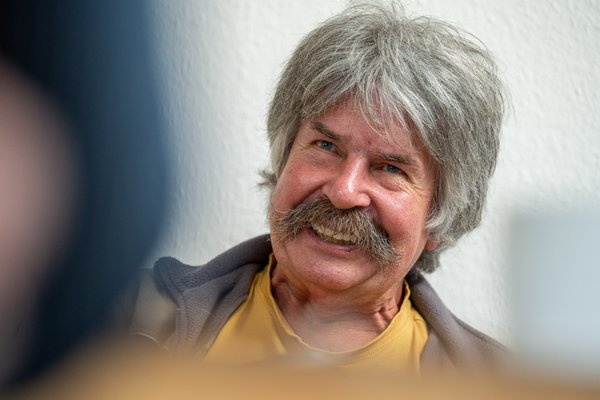

Wenn Thomas Michel heute von seinen Abenteuern im Urwald erzählt, fällt es schwer zu glauben, dass sein Lebensmittelpunkt einmal der Finanzmarkt war. Zum Redaktionsgespräch kommt er im schlichten T-Shirt, er trägt einen Walrossschnauzer, die Haare sind grau, in seinem Blick liegt etwas Spitzbübisches. Vom Klischeebild eines Börsianers ist er ziemlich weit entfernt. Aber vor über einem halben Jahrhundert stieg er tatsächlich als Makler in Melbourne ins Berufsleben ein, nachdem er in Frankfurt Volkswirtschaftslehre studiert hatte. "Der Senior-Chief von diesem Börsenmarklerbüro war einer der ersten Goldgräber in Neuguinea", erzählt Michel.

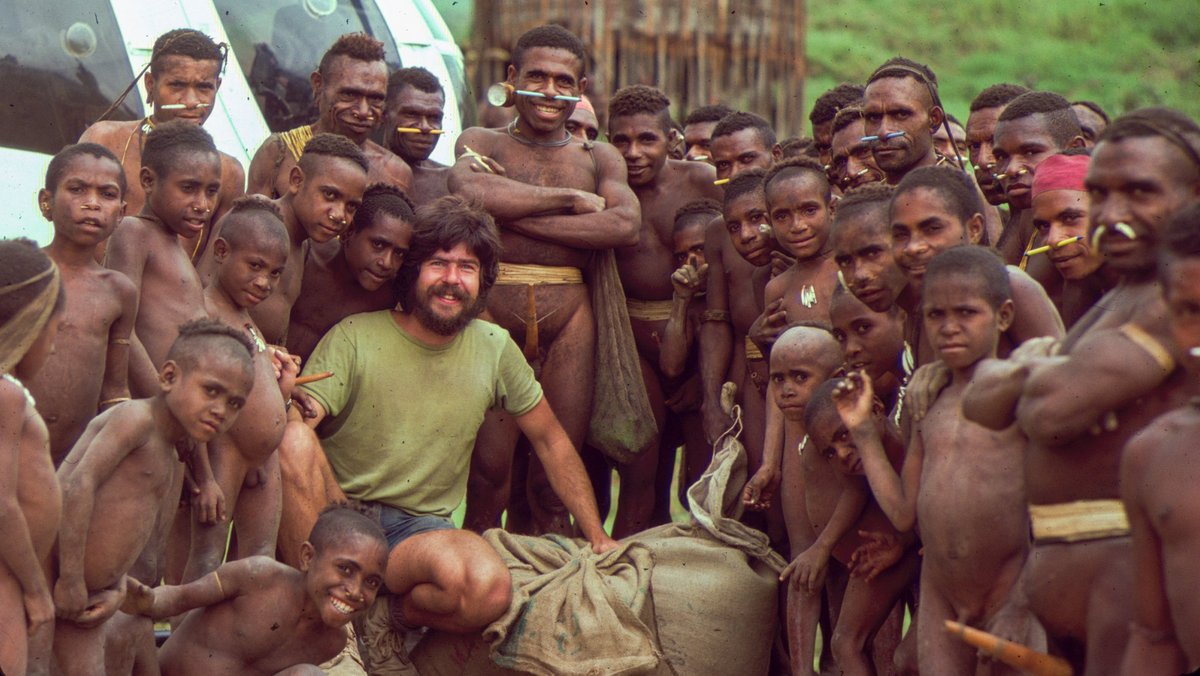

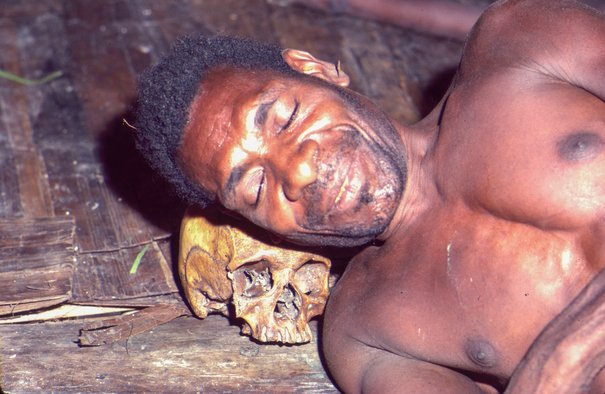

Sein Vorgesetzter hatte viele Schwarz-Weiß-Filme von seinen Reisen gedreht, was im Geschäft auf überschaubares Interesse stieß – mit einer Ausnahme: Thomas Michel wollte sie sehen. Er sparte und flog wenig später selbst auf die Insel Neuguinea, deren westlicher Teil zu Indonesien gehört. Die Reise wurde zur Zäsur. "Ich bin zurück nach Deutschland an die Uni in Frankfurt und habe geguckt: Gibt es da so ein Fach wie Völkerkunde?" Und das gab es tatsächlich. "Mit ganz wenigen Studenten, das war damals noch nicht so bekannt. Und dann, das war 1971, habe ich mich eingeschrieben und einen Vortrag gehalten über Neuguinea." Kurz darauf habe ihn ein Professor gebeten, mal zu ihm in sein Büro zu kommen, "er habe da eine interessante Geschichte für mich". Angesiedelt beim Berliner Völkerkundemuseum und der Deutschen Forschungsgesellschaft laufe gerade ein großes Projekt an: die Erforschung der letzten Kannibalen im Hochland von Neuguinea. Eigentlich eine Aufgabe für Fortgeschrittene, für Professoren und Doktoren. Aber Michel war der einzige Student, der schon mal vor Ort war und der Professor selbst war erst seit Kurzem an der Uni. "Er sagte, er könne jetzt nicht für zwei Jahre in den Urwald. Also hat er mich gebeten, ihn zu vertreten." Es gab nur noch eine Hürde: Teilnahmebedingung war, dass man mindestens Doktorand ist. "Also hat er mich im ersten Semester zum Doktoranden gemacht."

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!