Wer zum ersten Mal in Stetten im Remstal ist, muss hoch zur Yburg. Die sieht zwar aus wie ein in die Gegend geworfener Steinwürfel, thront aber trotzdem eindrucksvoll über dem Ort in den Weinbergen, weithin sichtbar. Um dorthin zu kommen, ist ein wenig Kondition kein Fehler.

Die hat Eberhard Kögel, den alle nur "Ebbe" nennen, und mit dem wir uns bei einem Bäcker in der Dorfmitte treffen. Schwarzes "Viva-Zapata"-T-Shirt, kräftige Statur, voller Schopf, der den 71-Jährigen jünger wirken lässt. Kögel spricht, wie ein Journalistenkollege einmal treffend beschrieb, "das reinste und rundeste Schwäbisch, das östlich des Neckars im Angebot ist". Und er kennt jede und jeden in Stetten. "Und noch a paar meh", wie er sagt.

Es geht steil bergan, schon auf dem Weg zur Burg hat Ebbe Kögel ein halbes Seminar über seine Familien- und die Dorfgeschichte gehalten. Gelernter Maschinenschlosser ist er, die Mutter aus einer alten Stettener Wengerter- und Handwerkerfamilie, der Vater aus Waiblingen dagegen ein "Proletarier", der Großvater in der Weimarer Zeit in der linken USPD, die Nazis steckten ihn zwei Jahre in Haft auf dem Hohenasperg, doch er blieb am Leben.

Stehblues im alten Pfarrhaus

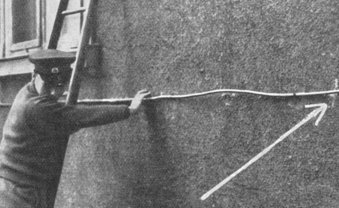

Erster Zwischenhalt, das Pfarrhaus. An der Mauer hängt eine Gedenktafel für Max und Ines Krakauer, ein jüdisches Ehepaar, das zu Kriegsende 1945 hier die Befreiung durch die Amerikaner erlebte. Die NS-Zeit überlebten sie dank der "Pfarrhauskette": Innerhalb Württembergs wurden sie von einem Pfarrhaus zum nächsten weitergereicht, blieben nur kurze Zeit an einem Ort, um nicht aufzufallen. Kögel stieß 1979 bei Recherchen in Yad Vashem auf die Geschichte, und "vor zehn Jahren hab ich einen Antrag für die Gedenktafel gestellt", sagt er. Ganz einfach sei das nicht gewesen, weil der Pfarrgemeinderat zustimmen musste und sich einer daraus am vorgeschlagenen Begriff "Befreiung" störte. Der fehlt nun – aber die Tafel hängt.

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!