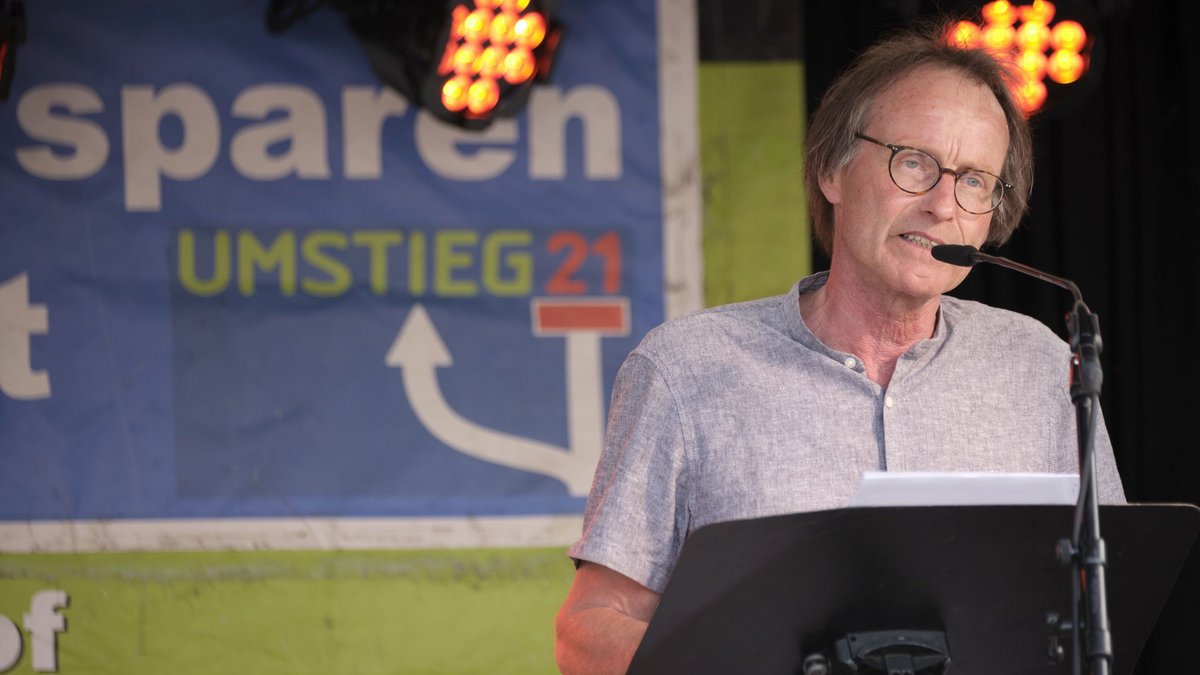

Er beginnt dort mit dem "Geständnis", dass er nicht mit dem Zug angereist ist. Diese Zumutung wollte der 68-Jährige nicht auf sich nehmen. Schließlich sei das Reisen auf der Schiene inzwischen so unzuverlässig und fehleranfällig, dass man bei vielen Fahrten im Fernverkehr mit dem Fahrrad schneller wäre. "Die Bahn war erfolgreich mit ihrem lang angelegten Fahr-doch-lieber-Auto-Erziehungsprogramm." Luik zeigt sich verwundert über "stoische Duldsamkeit", mit der die meisten Stuttgarterinnen und Stuttgarter die Stadtzerstörung durch das Großprojekt erdulden. Den Anwesenden, die, so Luik, "noch standhaft sind", geht das runter wie Öl. Tosender Beifall, als er sagt, die Bahn habe sich von ihrem grundgesetzlichen Auftrag, dem Allgemeinwohl zu dienen, "frech verabschiedet" – und laute Buhrufe, als Luik die Vergütung von Bahnchef Lutz beziffert: 2022 waren es 2,24 Millionen Euro, also gut 6.000 Euro pro Tag, etwa das Siebenfache des Bundeskanzlers für den Vorstandsvorsitzenden eines Konzerns, dessen Schulden sich unter Lutz'scher Führung in fünf Jahren um zehn Milliarden Euro erhöht haben.

Von der Kundgebung auf dem Stuttgarter Schlossplatz zieht ein Teil der Montagsdemo weiter zum Stuttgarter Rathaus. Hier wird Luik vor etwa 170 Zuhörer:innen aus den "Rauhnächten" lesen, einem Tagebuch über seinen Umgang mit der Krebserkrankung. Das Publikum ist kleiner als im September 2019, als Luik an gleicher Stelle vor etwa 450 Gästen "Schaden in der Oberleitung" vorstellte (das Buch genießt in der Gemeinde einen Kultstatus). Die Auseinandersetzung mit der Deutschen Bahn und ihrem desolaten Zustand, die damals einen Schwerpunkt seiner journalistischen Arbeit ausmachte, taucht in der Publikation nach der Krebsdiagnose im September 2022 nur noch als Randnotiz auf. In der Einleitung schreibt Luik:

"Ich merke, dass das, was mir gestern noch so wichtig war, plötzlich sehr unwichtig ist. Politische Diskussionen? Gutes Essen? Wein? Der Krieg in der Ukraine? Die wachsende Armut? Die Ungewissheit, wie das bloß wird – mit Inflation, vielleicht kaltem Winter, explodierenden Preisen? Dieser ganze Wahnsinn, der uns Tag für Tag umgibt, die Reden der Politiker, ihre Phrasen, mit denen sie ihre Hilflosigkeit oder ihr Unvermögen zu verbergen suchen – mir gerade ziemlich egal, das alles."

Die "Diktatur des Kapitals" war dem "Stern" zu viel

Es ist ein intimes Buch, das Schwächen zeigt und Verwundbarkeit. Aber auch Lebensmut, Zuversicht. Und eine gewisse Eitelkeit. Die überwiegend wohlwollenden Rezensionen heben das Wechselspiel zwischen Hoffnung und Verzweiflung hervor. "Mit schonungsloser Offenheit", lobt etwa der SWR, wolle Luik "Kranken und Angehörigen aus der Sprachlosigkeit helfen". Weniger Raum in der Rezeption haben bislang die außerdem angestreiften Komplexe erfahren: Luiks Einwürfe zum politischen Tagesgeschehen, seine Abrechnung mit den "Nato-Oliv-Grünen" und seine fundamentale Medienkritik.

"Ich mache keine Kompromisse mehr!", notiert Luik im Oktober 2022 und schildert eine Erinnerung, wie ihm die Chefredaktion des "Stern" vor Jahren sekundenschnell klar gemacht habe, dass ein Kommentar zur globalen Finanzkrise 2008 nicht erscheinen werde. Unter dem Titel "Die Diktatur des Kapitals" wollte Luik seine Meinung veröffentlichen, dass er angeblich "alternativlose Reformen" für Irrsinn hält, wenn sie bedeuten: "Deregulierung der Kapitalmärkte und des Arbeitsrechts, Senkung von Unternehmens- und Unternehmersteuern, Privatisierung öffentlichen Eigentums, Abbau des Sozialstaats, Arbeitszeitverlängerung." Oder dass die "Macht des Marktes" eine "neue Staatsreligion" geworden sei. "Die Herren des Geldes – befreit von politischen Fesseln – durften schalten und walten, tobten sich aus. Und was ist dabei herausgekommen? Das Paradies? Nein, zutiefst verunsicherte Bürger, eine Gesellschaft so zerrissen wie noch nie, Millionengehälter für eine Kaste von Managern, Armut für Millionen, eine Gesellschaft am Abgrund." Dass dieser Text im "Stern" nicht erscheinen konnte, schreibt Luik, habe angeblich nichts mit Politik zu tun. "Es stimme einfach nicht, was ich behaupte."

Luik, der 1995 bis 1996 Chefredakteur der taz war, sieht "bis auf sehr wenige Ausnahmen" zu viel "Uniformität, Einheitsdenken und Herdenverhalten" in der Medienlandschaft. Das bezieht er zum Beispiel auf die Sprengung der Nord-Stream-Pipelines, als sich seiner Meinung nach zu viele Zeitungen zu schnell sicher waren, dass Russland dahinterstecken müsse. Luik kontert mit einer Chronologie der US-amerikanischen Kriegslügen und resümiert: "Den Russen traut man alles zu. Das ist Konsens. Den Amerikanern nicht. Vielleicht ist das ein Fehler?"

Kein Sachbuch, eine "radikale Innenansicht"

Am 9. Oktober vermerkt er: "Vor zwei Tagen knallte die Nachricht in die Welt, dass der ukrainische Regierungschef Selenskyj von der Nato den (atomaren) Präventivschlag gegen Russland verlangte. Man könnte meinen, dass dieses irre Ansinnen (selbst wenn es nur ein Gedankenspiel wäre), die Nachrichten beherrschen würde – mit Sondersendungen, Experten, halt all dem, was die Medien so auffahren, wenn sie Stimmung machen wollen. Aber diesmal? Auf fast allen Kanälen – Zurückhaltung. Schweigen. Am Tag danach in den Zeitungen: nirgendwo die Schlagzeile auf Seite 1, etwa: Selenskyj will atomaren Erstschlag. Oder: Tabubruch. Ukraine setzt auf atomaren Erstschlag."

Vielleicht fehlten die erhofften Schlagzeilen, weil Selenskyj das Wort "atomar" gar nicht gebraucht und auch nicht eindeutig impliziert hat, sondern es ihm vom Autoren beiläufig untergejubelt wurde. Das ist kennzeichnend für viele Passagen: Wertvolle Denkanstöße werden mitunter vermengt mit Unschärfen und Eigeninterpretationen, die journalistischen Ansprüchen nicht immer gerecht werden. Vermutlich war das aber auch gar nicht die Absicht.

Das Buch sei eine "radikale Innenansicht", führt Luik im Stuttgarter Rathaus aus. "Ich habe alles, was mir durch den Kopf ging, genauso notiert." Ein Tagebuch zu führen, sei einer Therapie gleichgekommen. "Ursprünglich habe ich nicht an Drittleser gedacht, sonst wäre es wohl nie so offen geworden." Schließlich habe er einer ebenfalls an Krebs erkrankten Nachbarin Passagen gezeigt. Und diese soll zu ihrem Ehemann gesagt haben: "Arno findet Worte, die ich niemals finden könnte. Lies es, Michel, und du wirst verstehen, was in mir vorgeht." Das habe Luik überzeugt, das Buch doch zu veröffentlichen: als Mittel gegen die Sprachlosigkeit gegenüber einem tabuisierten Thema.

Im Rathaus zählt das Zwischenmenschliche

Relevant ist an diesem Abend allein das Zwischenmenschliche. Er schildert, wie er in seinem Berufsleben viele Gespräche mit Kranken geführt habe – und wie ihm das nun hilft. "Etwa die Lakonie von Manfred Rommel, der seine Parkinsonkrankheit bewunderungswürdig gelassen akzeptierte." Der frühere Stuttgarter Oberbürgermeister habe auch als Schwerkranker den Humor nicht verloren, sagt der Ostalbschwabe und zitiert: "Das Steuerrecht verdirbt den Erben langsam jede Freud am Sterben."

Als Hobbykoch, beschreibt er weiter, habe er auf dem Markt einen Hummer gesehen. "Ich nahm ihn, krabbel, krabbel, mit nach Hause", um zu tun, was die Homöopathen raten: "Bekämpfe Gleiches mit Gleichem. Den Krebs mit Krebs." Die Krankheit habe aus ihm keinen anderen Menschen gemacht, sagt er. Aber ihn verändert. Tatsächlich schlägt er andere Töne an, als man sie von anderen seiner Auftritte kennt. Sagt Sätze, die man vor wenigen Jahren sicher nicht Arno Luik zugeschrieben hätte: "In mir ist die unstillbare Sehnsucht nach Leben." Er schildert, wie er seit der Diagnose kaum noch unbeschwerte Momente erlebt hat – aber wie er zugleich Freude an Dingen empfindet, die er früher ignoriert hat. "Wie ein Idiot" habe er minutenlang die ersten Knospen eines Baumes angestarrt. Vom einstigen Furor, den der Irrsinn des Weltgeschehens provozieren kann, ist wenig zu spüren. Er wirkt ruhiger, gelassener, versöhnlich.

3 Kommentare verfügbar

-

Antworten

Stellen wir uns die Situation einmal vor: ein relativ junger Journalist (Jahrgang 1999) soll einen Bericht schreiben über den Vortrag eines relativ alten Journalisten (Jahrgang 1955).

Kommentare anzeigenEbbe Kögel

amWie geht er das an? Soll er in Ehrfurcht erstarren vor diesem alten Schlachtross mit jahrzehntelanger Erfahrung im…