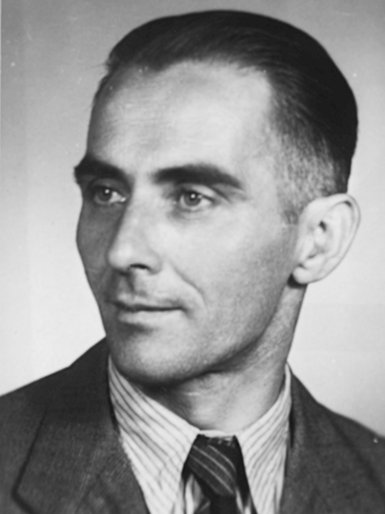

Dass der 1. Mai der Feiertag der Arbeiterklasse sein soll, hatte Willi Bleicher schon als Kind verinnerlicht, als es noch kein Feiertag war. "Ich erinnere mich sehr wohl an einen 1. Mai, der auf einen Sonntag fiel", erzählt der 1907 geborene Bleicher 1973 in einem Interview mit dem Journalisten Klaus Ullrich. Er und seine Familie, so Bleicher, "wohnten damals unmittelbar bei der Firma Daimler, da waren sämtliche Arbeiter an diesem 1. Mai mit dabei. Die Kinder waren festlich gekleidet mit Kränzen auf dem Haar und langen Zöpfen und weißen Kleidchen. Der 1. Mai war ein Begriff."

Entsprechend frustriert ist er, als am 1. Mai 1933 die Arbeiter Seit' an Seit' mit den Unternehmern laufen, dass sie rote Fahnen mit aufgenähten Hakenkreuzen aus den Fenstern hängen. Die Nazis – wenige Monate an der Macht – haben den Tag zum Feiertag gemacht, um tags darauf, am 2. Mai, die Gewerkschaften zu zerschlagen.

So wichtig ist Bleicher der Tag, dass er selbst als Häftling im KZ Buchenwald mit seinen Mitgefangenen ab 1939 oder 1940 jedes Jahr 1.-Mai-Feiern organisiert: "Wir haben des 1. Mais gedacht, des Weltfeiertages der Arbeit, und wir haben uns verpflichtet, an der Idee, die diesem Weltfeiertag zugrunde lag, festzuhalten, mag kommen, was da wolle. Und wir haben damals Gedichte erarbeitet; wir hatten den einen oder anderen [Häftling], der in diesen Dingen recht, recht produktiv sein konnte. Wir haben immer dieses 'Brüder, zur Sonne ...' gesummt." Dass so eine Feier im KZ überhaupt möglich ist, liegt daran, dass die Häftlinge sie in einem Raum abhalten, den das SS-Personal aus Angst vor Läusen und Krankheiten lieber meidet: in den Kellerräumen unter der Effektenkammer, wo den Neuankömmlingen nach Abgabe ihrer Habe die Haare geschnitten werden und sie in ein Desinfektionsbad steigen müssen.

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!