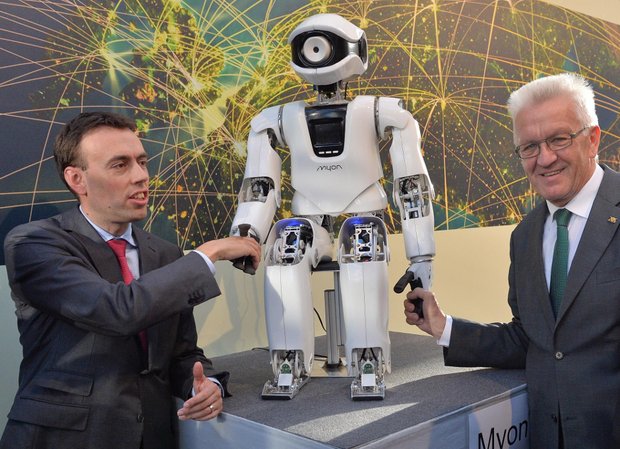

Lagerhallen werden über kurz oder lang vollautomatisiert. Myon und seine Roboter-Freunde sind präziser als Metallarbeiter, auch die besten Buchhalter machen mehr Fehler als ihre humanoiden Nachfolger, mit 85-prozentiger Wahrscheinlichkeit müssen rund 330.000 Köche um ihre Jobs bangen, weil Crêpes aus der digitalen Küche genauso gut schmecken. In Japan werden Hotelgäste 4.0 schon heute versuchsweise nicht mehr von Menschen betreut, sondern von Maschinen.

Der Heimwerker Kretschmann kann bald Drohnen basteln

Die ING-DiBA-Rechnungen seien unbrauchbar, schimpften Arbeitgeber-Vertreter unverzüglich. Sie deuteten "auf eine wirklichkeitsferne Technologieeinschätzung hin", vermischten "Digitalisierung, Automatisierung und Robotisierung". Wenn Christ Anderson in seinem Bestseller "Makers – Das Internet der Dinge" Recht hat, ist sie eher der allerkleinste Beginn einer größtmöglichen Entwicklung. Die ermöglicht handlichen 3-D-Druckern bald statt Puppen- richtige Häuser zu bauen. Und der bekennende, talentierte Heimwerker im Regierungschef kann seinen Enkeln Hightech selber basteln, keine Papierflieger, sondern Drohnen, Rasenmäher oder Autos.

Erwin Teufel schwärmte Ende der Neunziger, ebenfalls nach einer Amerika-Reise, vom Kühlschrank, der selbstständig die Milchvorräte auffüllt. Darüber ist sein Nachnachnachfolger schon hinaus. In seiner Regierungserklärung im vergangenen Herbst – der bundesweit ersten, wie er gerne betont – begeisterte sich Kretschmann für die immer digitaler werdende Welt, für eine Vernetzung, "die massiv voranschreitet und Schritt für Schritt in Echtzeit ein digitales Abbild der Realität entstehen lässt". Oder für Entwicklungen wie diese: Der bisher gültige Standard sieht rund 8,5 IP-Adressen pro Quadratkilometer Erdoberfläche vor, unter dem neuen Standard wird es laut Fraunhofer aber 667 Billiarden IP-Adressen pro Quadratmillimeter Erdoberfläche geben.

Aber was ist mit der Mitbestimmung in dieser vom Ministerpräsidenten und seinem Stellvertreter in allen einschlägigen Reden als revolutionär beschriebenen Zeit? Was ist mit Arbeitnehmerrechten, Tarifbindung, einer gerechten Verteilung der gerade in grünen Papieren so gern prognostizierten Produktivitätssprünge? Dafür bleibt kein Platz. Es sei typisch deutsch, alles zu problematisieren, sagt die grüne Landesvorsitzende Thekla Walker. Und überhaupt müssten Positionspapiere zu einem Zukunftstrend nicht alle Bereiche umfassend abarbeiten. Aber überhaupt nicht? Beim Kongress der Landesregierung im Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) in Karlsruhe "DIGITALER_WANDEL - Baden-Württemberg 4.0 > Heimat, Hightech, Highspeed" - (Die Satzzeichen sind kein Setzfehler, Anm. der Redaktion) – sind unter 30 Referenten nur drei Frauen und überhaupt keine Gewerkschaftsvertreter. Die "Keynote", so das Programm, hält EU-Kommissar Günther Oettinger, der den Wechsel von der Energie zur Digitalisierung bekanntlich als Abstieg empfindet.

"Im Rahmen verschiedener parallel stattfindender Fachforen möchte die Landesregierung die neuen Möglichkeiten beleuchten, die sich durch den digitalen Wandel für die Automobil- und Maschinenbaubranche sowie für den Bereich Medizin und Gesundheit ergeben", steckt Kretschmann die Kongress-Claims in seinem Grußwort ab. Eine Fraunhofer-Strukturstudie für Baden-Württemberg umreißt die Möglichkeiten allen Fortschritts. Vieles dreht sich um Anbieter und Anwender, um Kompetenzen, Potenziale und Akteure, um Effizienzsteigerung, um Geschäftsmodelle und die Pioniere des Wandels. Aber nichts um Auswirkungen auf Gesellschaft und Beschäftigung.

Bei Nahles spielen immerhin Menschen eine Rolle

Dabei liegt die Blaupause in Form eines Grünbuchs auf dem Tisch. Kretschmann und Schmid könnten sich – das würde ihnen aber gar nicht gefallen – ein Beispiel an Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) nehmen. Die hat ebenfalls eine Form der "Politik des Gehörtwerdens" entwickelt und alle Aspekte von "Arbeit 4.0" zusammentragen lassen, um erst einmal Grund zu finden und einen Diskussionsprozess in Gang zu bringen. Auf warme Worte ("Ich möchte die Debatte als Fortschrittsdebatte führen, in der die Menschen und ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen") folgen konkrete Denkanstöße. Da geht es um mehr als nur den Spirit der Kalifornier: "Etwas auszuprobieren und dabei vielleicht zu scheitern – in dieser Hinsicht können wir in Deutschland vom Silicon Valley lernen, aber eben auf unsere Weise." Kreativität und Risikobereitschaft benötigten "nicht nur geistige Freiheit, sondern auch materielle Sicherheit und die Zuversicht, dass man im Falle des Scheiterns festen Boden unter den Füßen behält und zuverlässig aufgefangen wird". Es stelle sich die Frage, ob Firmengründungen nicht ähnlich wie Familiengründungen einer sozialstaatlichen Flankierung durch Förderung und Absicherung bedürfen. Doch der Ministerpräsident redet lieber von der "beeindruckenden Risikobereitschaft", von der "radikalen Kundenorientierung", und von der "neuen Kultur", die weiter Einzug halten müsse im Südwesten. In der Kurpfalz gebe es schon jetzt mehr IT-Arbeitsplätze als im Silicon Valley.

3 Kommentare verfügbar

-

Antworten

Zitat:

Kommentare anzeigenBy-the-way

am"Seit Anfang Mai liegen unter dem Titel "Die Roboter kommen" Hochrechnungen von ING-DiBA vor, wonach in den nächsten zehn bis 20 Jahren in Deutschland rund 18 Millionen Arbeitsplätze konkret gefährdet sind."

Ein weiteres Beispiel dafür, wie gewählte Volks"vertreter" das Volk in Wahrheit…