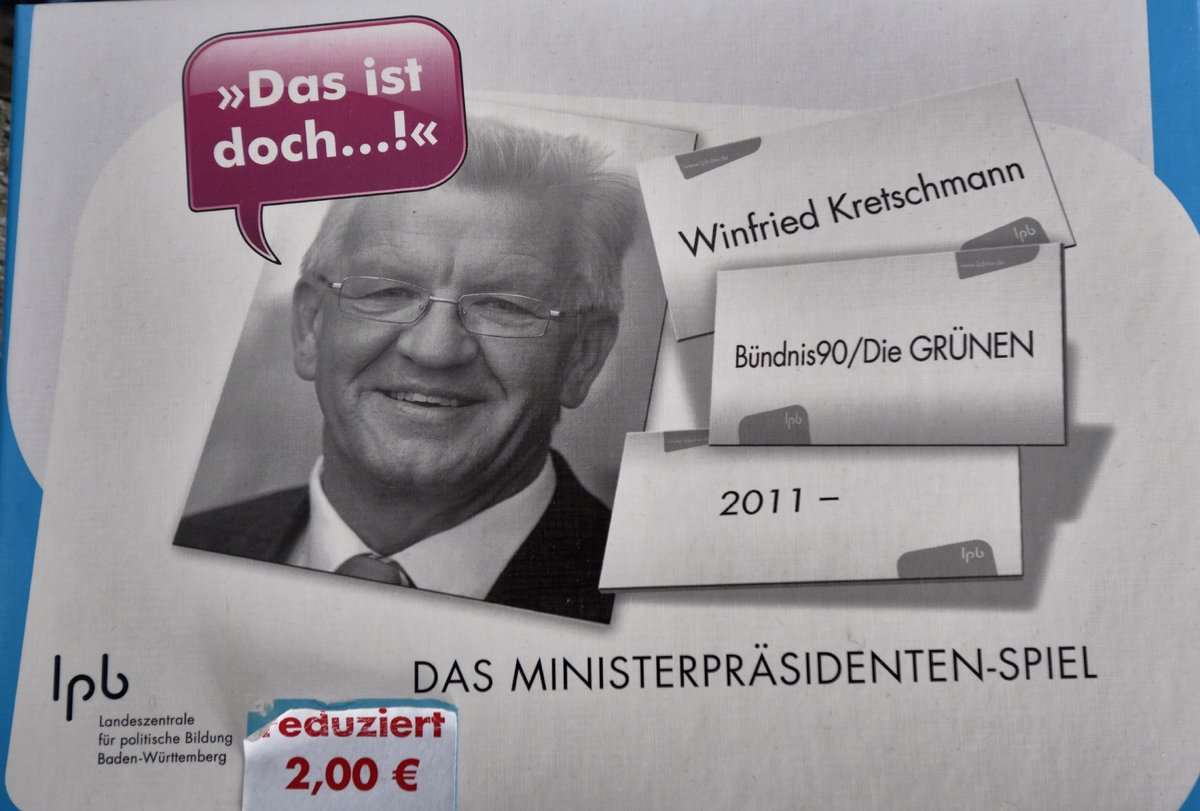

Sätze fürs Geschichtsbuch: Politischer Streit, "eigentlich das Lebenselixier der Demokratie", verkommt im politischen Alltag viel zu oft zum billigen Krach. Das stellte Winfried Kretschmann fest, im Winter 2011, kurz vor seiner ersten Wahl zum Ministerpräsidenten. Eben deshalb wolle er einen neuen und anderen Umgang mit der Bürgerschaft zu seinem Markenzeichen machen. Auf der Sollseite stehen seither und für immer die Volksabstimmung zu Stuttgart 21, einschließlich der vielen Falschinformationen, mit denen der Sieg für das Fanlager erschummelt wurde, und Kretschmanns schräger Spruch vom Käs', der trotzdem gegessen sei.

Die Habenseite darf sich mit kleinen Fortschritten und Teilerfolgen schmücken: neue Beteiligungsverfahren, darunter die Befassung zufällig ausgewählter BürgerInnenräte mit strittigen, selbst komplexen oder emotionalen Fragen, oder die ausgeweitete kommunale Mitbestimmung. Erst Anfang März befasste sich eine von "Mehr Demokratie Baden-Württemberg" organisierte Fachtagung mit der befriedenden Wirkung durch den Zuwachs an Bürgerrechten auf gesellschaftliche Konflikte.

Kretschmann müsste das eigene Wort im Ohr klingeln

All diese Pluspunkte stellt allerdings der Umgang mit dem Volksbegehren für gebührenfreie Kitas in den Schatten. Das hatte ein von der SPD angeführtes Bündnis auf den Weg gebracht mit vergleichsweise großen Hoffnungen. Es sammelte 17.000 Unterschriften ein, überreichte sie im vergangenen Jahr im Innenministerium und wurde – geschmackvollerweise am Rosenmontag – vom CDU-Hausherrn Thomas Strobl in die Schranken gewiesen. Begründung: Wäre das Begehren erfolgreich, würde es den Haushalt des Landes über Gebühr beeinflussen. Wenn das Volk Ausgaben in Millionenhöhe auslöst, ist das von der Verfassung, auch von der geänderten, nicht gedeckt.

Schon da hätten dem grünen Regierungschef seine eigenen Worte in den Ohren klingen müssen. Denn: Wollte er zu Beginn seiner Amtszeit nicht erreichen, "dass das Vertrauen in die Politik wieder wächst"? Und "vermitteln, dass man etwas bewirken kann, wenn man sich hinter einer Idee zusammenschließt und dem Volk die Möglichkeit geben, Themen an sich ziehen und sogar entscheiden kann"? Wollte er nicht "radikal brechen mit der Beteiligung nach dem Motto: Die Bürger machen eine Eingabe und bekommen einen Bescheid"? In der Euphorie des grün-roten Machtwechsels schlug Kretschmann Pflöcke ein, die er inzwischen deutlich versetzt hat.

Mitte Mai folgte das Gericht Strobl, bemägelte Widersprüche im SPD-Gesetzentwurf und eben jene Ausgaben in dreistelliger Millionenhöhe, die das Land Jahr für Jahr hätte, würden Eltern keine Kita-Gebühren mehr zahlen. Es liege ihm fern, die Verfassung noch einmal zu ändern, sagt der Regierungschef dennoch. Dabei hatten die HöchstrichterInnen des Landes mit ihrem Urteil doch gerade das immer noch ziemlich zarte Pflänzchen Volksgesetzgebung auf Landesebene lieblos niedergetreten. Jetzt zeige sich eben, sagt Edgar Wunder, der Landesvorsitzende von "Mehr Demokratie", dass die 2015 vom Landtag interfraktionell gefassten Beschlüsse zur Erleichterung der Volksgesetzgebung im Land praxisuntauglich seien.

Volksbegehren werden immer schwieriger

Nicht nur aus Wunders Sicht haben die Richter mit ihrem Urteil die Volksbegehren der Zukunft erheblich erschwert. Zwar verlange der vom VGH für seine Entscheidung zentral ins Feld geführte Bestimmtheitsgrundsatz, dass staatliches Handeln messbar und berechenbar ist. Mit diesem Urteil, sagt Wunder, werde aber gefordert, "dass ein Volksbegehren bis in den Begründungstext und in kleinste Details hinein abschließende Regelungen zu allen auch nur denkbaren Auswirkungen enthalten muss". Zudem: "Würde man diese hohen Maßstäbe an Gesetzentwürfe anliegen, die aus Ministerien kommen, wären schätzungsweise zwei Drittel davon ebenfalls unzulässig." Für Wunder liegt eine "Doppelmoral" darin, von Volksbegehren "mehr zu fordern als von Landtagsfraktionen oder Ministerien".

1 Kommentar verfügbar

-

Reply

Tja, der Hörr Kretschmann steht tatsächlich vor einigen dicken Problemen, zu deren Lösung er nicht nur nix beiträgt, sondern die er tapfer weiter verschärft.

Kommentare anzeigenDani

atAllerdings baut seine Herausforderin Eisenmann mindestens genauso viel Mist.

Mein persönlicher Verdacht ist, dass Kretschmann die Dame bis…