Das freut den Sender, weil es billiger und besser kaum geht. Und eigentlich müsste es die Programmentwickler auch nachdenklich stimmen, wenn sie sich erinnern, wie die Filme entstanden sind. Da war keine Marktforschung, kein Durchformatierer, der sie auf Quotenträchtigkeit abklopfte. Da war einfach ein Redakteur, dessen Herz an der Eisenbahn hing und hier rief, als eine Lücke im Programm auftauchte. Und siehe da, seine "Pausenfüller" wurden mehr geguckt als das, was vorher und nachher lief.

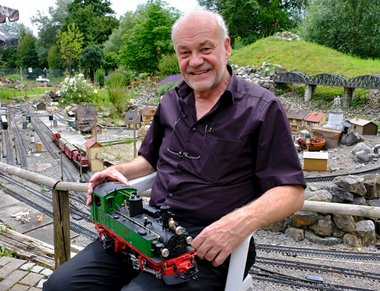

Der ewige Eisenbahner nimmt sie alle mit

Hagen, der Lokführer, nimmt sie eben alle mit, mit ein bisschen Fernweh, wenn's sein muss, auch bis nach Burma und Myanmar, mit ein bisschen Sehnsucht, mit der Erinnerung an alte Zeiten, als der Zug noch gezischt und Wolken ausgestoßen hat. So eindrucksvoll, dass der SWR zu seinem Abschied sogar Kurt Tucholsky bemüht: "Ich höre nachts die Lokomotiven pfeifen, sehnsüchtig schreit die Ferne, und ich drehe mich im Bett herum und denke: Reisen ..."

Darüber könnte man jetzt lange nachdenken und zu der Erkenntnis gelangen, dass die eiserne Romantik wie gemalt ist für die Stuttgarter Anstalt, die es gerne mit Nahraum und Nostalgie hält. Und das Verreisen im Kopf schützt vor Unbill aller Art. Aber Obacht: Romantik kann auch subversiv sein, Grenzen überwinden und Türen aufmachen für andere, künftig-kritische Gedanken. Von Ortloff hat sie in seiner Biografie angelegt.

Geboren ist er 1949 im sächsischen Zwickau, aufgewachsen bei der Großmutter in Dresden. Vater und Mutter sind in den frühen Fünfzigern in den Westen ausgereist, mit kleinem Gepäck und unter Zurücklassung ihrer Ziegelei und dem steten Druck der kommunistischen Partei, die sie der Sabotage im eigenen Betrieb verdächtigte. Der Vater starb 1957, der Sohn folgte der Mutter 1960 nach Weinsberg bei Heilbronn, begann in Stuttgart ein Studium als Wirtschaftsingenieur und danach der Soziologie und Politik. Es war die Zeit der ausgehenden 68er-Revolte, des Protests gegen den Vietnamkrieg, des Willy-Wählens.

Dieser Geist habe ihn "infiziert", sagt von Ortloff, und während er darüber nachdenkt, kommt er zum Schluss, dass der Adelstitel "eigentlich blöd" ist. Irgendein sächsischer Kurfürst habe ihn einem seiner Vorfahren um 1850 herum verliehen, erzählt Ortloff, für dessen juristischen Beistand. Also nichts ist mit Ländereien, Schloss und Tschinderassabum. Andererseits, und das muss im Fernsehgeschäft bedacht sein, habe es der Marke genutzt und ihn des Problems enthoben, seinem Kollegen Helmut Müller nachzueifern. Der musste noch ein "G" dazwischenschieben, damit alle wussten, aha, das ist der Formel-1-Experte.

Vom Gartenzwerg und Wetterfrosch zum S-21-Gegner

Mit dem Kollegen HGM hat er in der Sportredaktion zusammengearbeitet, in der "Abendschau" von Wieland Backes den Gartenzwerg Kunold und den Wetterfrosch gegeben, und wenn noch irgendwo die Rolle des Kobolds zu vergeben gewesen wäre, hätte er die wahrscheinlich auch noch übernommen. Der ist nämlich nicht zu unterschätzen, als listiger Geist des Hauses, der schützt und ärgert zugleich. Aus Gartenzwerg und Wetterfrosch wurde der mutigste S-21-Gegner in den Reihen des SWR. Das gilt es festzuhalten, genauso wie die engagierte Arbeit von Harald Kirchner im aktuellen Programm und den späten Stefan Siller.

Schon in den Neunzigerjahren, als noch niemand das Thema auf dem Schirm hatte, war es in der "Eisenbahn-Romantik". Ortloff fragte, ob es der "Weisheit letzter Schluss" sei, legte 2010 mit dem "Milliardengrab" nach, steckte dafür mächtig Prügel ein und stand auf der Bühne der Montagsdemonstranten. Vier Mal. "Opa, warum hast du damals nichts dagegen gemacht" – nein, das wolle er sich nicht vorwerfen lassen, hat er damals, am 22. Februar 2010, in die Menge gerufen. Öffentlich dagegen sein, vor Tausenden von Zuhörern, in einer Zeit, in der nicht nur die öffentlich-rechtliche Spitze dafür war – das nennt man Zivilcourage.

12 Kommentare verfügbar

-

Antworten

Mit diesem erstklassig geschriebenen Artikel gelingt es dem Autor in beeindruckender Weise, einem besonderen Menschen für sein Lebenswerk zu ehren. Als Fan und Zuschauer dieser großartigen Sendereihe fühle ich mich sehr von dem Beitrag angesprochen und bedanke mich für die vielen Informationen.…

Kommentare anzeigenJochen

am