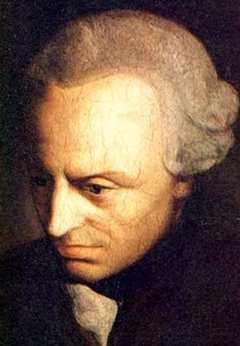

Es war einmal der Männerkörper. Eine haarige, schwitzende Maschine. Programmiert auf Leistung, Macht, Genie, Resilienz. Das Design dieser Körpermaschine war sekundär, solange sie nur funktionierte und dem brillanten Geist ein Zuhause gab. Im Krieg. In der Wirtschaft. In der Politik. In der Wissenschaft. Anders verhielt es sich mit den Körpern der Frauen. Der Philosoph Immanuel Kant bezeichnete letztere als "das schöne Geschlecht" und ordnete ihnen Eigenschaften wie Feinheit, Zartheit, Gutherzigkeit und Oberflächlichkeit zu. Für den Mann sei "das Erhabene Kennzeichen seiner Art", mithin das Schwere, Edle und Tiefe. Das "Frauenzimmer" liebe am Mann genau das, schrieb Kant: "Wie würde es sonst wohl möglich sein, daß so viel männliche Fratzengesichter, ob sie gleich Verdienste besitzen mögen, so artige und feine Frauen bekommen könnten!"

In patriarchalen, traditionalistischen Kulturen mag Kants Sicht bis heute Gültigkeit haben. Wo asymmetrische Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern bestehen, wird Frauen meist schöne Passivität und Männern erhabene Schaffenskraft zugeschrieben. In liberaldemokratischen Kulturen sieht das anders aus. Diese neigen nicht zur umfassenden Ästhetisierung und Ökonomisierung der Existenz, sondern auch zu relativer Gleichheit. Der Komparatist Friedrich Menninghaus beobachtet denn auch, dass Männer infolge der schwindenden Kräfte des Patriarchats und wachsender ökonomischer Gleichheit "unter den Druck anderer Selektionsmechanismen geraten, insbesondere unter verstärkten Aussehensdruck."

Wenig verwunderlich also, dass sich unter den einstigen Herren der Schöpfung Verunsicherung breit macht. Stark sein? Schön sein? Geistesriese? Körperheld? Kumpeltyp? Cooler Rebell? Angepasster Angestellter? Oder alles zusammen? Sensible und introvertiere Männer beginnen, vermittels Krafttraining exzessiv an ihrem Selbst- und Körperbild arbeiten. Auch Schönheitsoperationen sind längst nicht mehr eine Domäne der Frauen. Extrovertierte, körperliche, raue Typen wiederum fürchten um ihren Stand in der Wissensgesellschaft, die soziale Soft Power und Kreativität belohnt. Doch was bedeutet diese Verunsicherung wirklich? Eine Bedrohung, einen Riss in der haltgebenden Ordnung? Oder auch eine Chance?

Die Verunsicherung ist Chance. Dem Mann die Verunsicherung ob seines Körpers, seines Aussehens und seiner gesellschaftlichen Rolle nehmen zu wollen, hieße, das Rad geschichtlicher Entwicklung zurückdrehen zu wollen. Denn dass Männer nicht mehr "einfach nur Männer" sind oder sein können, hat nicht nur mit "Gender Trouble" (Judith Butler) und irgendwelchen linksprogressiven Hochschulkursen zu tun. Im Westen haben die – primär von Männern initiierten! – ökonomischen, politischen und sozialen Umwälzungen seit 1800 zu einer tiefgreifenden kulturellen Hybridisierung geführt. Mit Friedrich Engels und Karl Marx gilt für die "bourgeoise Epoche" auch mit Blick auf die Körper: "Alle festen eingerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst." Marx und Engels schrieben zwar so gut wie nichts über Körperkultur. Vielsagend aber ist, dass sie den Dualismus von Geist und Körper ablehnten und damit die Säkularisierung der Existenz vorantrieben.

Was ein Mann ist, bleibt Verhandlungssache

Die Säkularisierung hat den menschlichen Körper profan und veränderlich gemacht. Nicht länger stabiles Ebenbild Gottes, ist er wie auch die Meere, der Boden, die Pflanzen und die Tiere transformierbar und optimierbar geworden. Schon der Renaissance-Philosoph Pico della Mirandola schrieb 1486, der Mensch sei "Former und Bildner" seiner selbst: "Nach eigenem Belieben und aus eigener Macht [kannst du dich] zu der Gestalt ... ausbilden ..., die du bevorzugst." In der westlichen Moderne wandelte sich das Schicksal auf diese Weise zum "Machsal", wie der Philosoph Odo Marquard treffend bemerkte.

Kaum war der Säkularisierungsschock halbwegs verdaut, dampfte die Industrialisierung heran und erteilte der Körperkraft, zuvorderst der männlichen, Lektionen in Demut. Weil die Maschinen stärker, ausdauernder, schneller arbeiteten, nahmen die Menschen sie als Konkurrenz wahr – und mussten sich selbst maschinisieren. Im 19. Jahrhundert sorgten sich Männer ähnlich wie heute um ihre Kraft und Potenz, Klagen über "Effeminierung" und "Degeneration" waren alltäglich. Als Antwort darauf entstanden gegen Ende des Jahrhunderts in Europa Fitnesscenter, in denen Männer, vereinzelt auch Frauen, an Maschinen trainierten.

2 Kommentare verfügbar

-

Antworten

Jörg Scheller, wie zielführend Ihre Überschrift, für die Sie sich entschieden haben, denn

Kommentare anzeigenJue.So Jürgen Sojka

am„männlich ist nicht gleich Mann!“ – Was überall und tagtäglich erlebbar ist! [1]

Wie werden ja _alle_ als männliche und weibliche unserer Spezies geboren – Buben und Mädchen.

Wir bleiben unser Leben lang…