Die Amerikaner seien freundliche Leute, gebildete Offiziere, sagt Iannelli Dobrita, der Wirt aus der Pizzeria. Er hat sein Restaurant Monte Cassino genannt, da kommt er her, und es ist der Berg in Italien, von dem aus die Alliierten den Einzug nach Mitteleuropa begannen, um es von den Nationalsozialisten zu befreien. Es gebe keinen Amerikaner, der diese Schlacht nicht kenne, sagt er. Aus seinem Fenster sieht man die Shopping-Mall "Panzer Exchange", eine der größten in Deutschland, 13 200 Quadratmeter Pizza Hut, Burger King, eine Filiale der Bäckerkette "Sehne" – "authentic German baked goods", Klamottenläden, einer von Käthe Wohlfahrt: Holzdeko aus dem Ergebirge. Drum herum stehen Verwaltungsgebäude, die meisten noch aus dem Zweiten Weltkrieg.

Jeder Böblinger kann ein Spion sein oder ein Terrorist

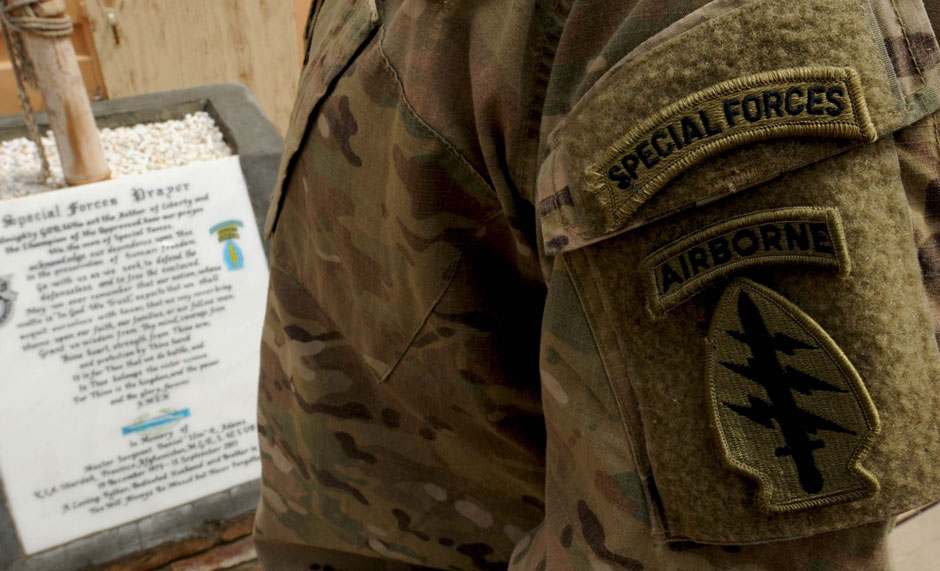

Die Panzerkaserne gibt es seit 1938, nachdem das Heeresbauamt Stuttgart für das Panzerregiment 8 den halben Böblinger Wald gefällt hatte. Seit Juli 1945 sind dort US-Streitkräfte stationiert. "Aus Feinden waren trotz mancher – auch zukünftiger – Reibungen und Konflikte endlich Partner und Freunde geworden", schreibt die Stadt auf ihrer Homepage. Heute sind es bestenfalls noch Nachbarn, seit dem 11. September abgeschottet und hochgerüstet, mit großen, weißen Zelten vor den Eingängen, bewaffnetem Wachpersonal, das Autos durchsucht, die durch das Tor fahren, und "Top Secret Clearence", was so viel bedeutet wie Unterhaltungssperre, weil, sagt ein US-Soldat, jeder Böblinger auch ein Spion sein könne oder ein Terrorist. Für Sicherheitsmaßnahmen müsse man Verständnis haben. "Immerhin verteidigen wir hier Europa."

Die meisten Böblinger kennen die Kaserne nur von "draußen", den Amerikaner nur als muskelbepackten Jogger oder als einen, der beim Spaziergang plötzlich gut getarnt aus dem Gebüsch auftaucht. Die Böblinger kennen viele Geschichten über ihre "Amis", sie werden skeptisch erzählt, manchmal stolz.

Die Schlägereien in Böblingens ehemaliger Kultdisco Seestudio sind beinahe legendär. Geprügelt wurde im Suff und, so sagt man, weil die Soldaten immer die deutschen Frauen angegraben hätten. Manche erzählen, wie sie die Amerikaner im Klo oder unter den Tischen versteckten, wenn die Militärpolizei kam, um die zu suchen, die nicht dort sein durften. Man erzählt von LSD-Partys in verbotenen Kellern und illegalen Garagenbars, von wildesten Exzessen und gemeinsamen Weihnachtsfesten, als die Böblinger angehalten waren, je einen amerikanischen Freund einzuladen, damit der zum Fest nicht so alleine war. Das war in den Sechzigern und Siebzigern. Die Soldaten damals waren Bodentruppen, Häftlinge - entweder Knast daheim oder Vietnam via Böblingen.

Die alten Böblinger berichten von Waffenschauen in den Fünfzigerjahren, die jüngeren von Bowlingabenden im Offizierskasino, Tagen der offenen Tür, an denen Böblinger Kinder auf US-Panzer kletterten und Böblinger Eltern gut gelaunt Getränke aus Super-Size-Bechern tranken. Aber Bowling im Kasino gibt es nicht mehr, ebenso wenig gemeinsame Feste.

Entscheidungen fallen in Berlin, Bonn oder im Pentagon

"Die Beziehung zwischen Böblingern, auch Schönaichern, und US-Army nach 9/11", schreibt die Lokalzeitung, "ist geprägt von harten Alleingängen auf der einen und hilflosen Abwehrversuchen auf der anderen Seite." Hubschrauber flögen nachts donnernd übers Wohngebiet, Bäume würden abgeholzt für ein Hotel, die Mall, eine neue Schule.

Da hat keiner Mitspracherecht, weder der Böblinger noch der Schönaicher Gemeinderat, auf deren Gemarkung die Kaserne liegt. Das Grundstück gehört dem Bund und wird von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) verwaltet. Zuständig sind je nach Aufgabe Karlsruhe, Wiesbaden, Reutlingen, Bonn, Berlin, Heidelberg, das Pentagon, mit zig Ansprechpartnern, die rasant wechseln und über die Gemeinden hinwegentscheiden. Der jeweilige Gemeinderat wird von Bau- oder sonstigen Vorhaben bestenfalls "in Kenntnis gesetzt", sagt Willi-Reinhard Braumann von der CDU. "Freundschaft geht anders."

12 Kommentare verfügbar

-

Antworten

Schade wie man gegenüber den Amerikanern, nur weil sie keinen Tag der offenen Tür mehr veranstalten oder im allgemeinen wegen Schießlärm ablästern kann. Es sieht doch so aus, wäre der Amerikaner nicht hier dann wäre es immer noch der Russe und wie es in der DDR aussah wissen ja wohl viele. Fanden…

Kommentare anzeigenFelix Kauffmann

am