Pflichtlektüre in Schulen ist der Roman "Der Vorleser" von Bernhard Schlink. Eine Protagonistin ist Analphabetin, die KZ-Aufseherin war – so als wäre ihr aufgrund ihrer mangelnden Bildung nichts anderes übriggeblieben. Es wirkt, wie bei der späteren Aufarbeitung der Mittäterschaft von KZ-Aufseherinnen, wie eine Ausrede. Die Fantasie biegt sich ihre eigene Version der Geschichte zurecht, die mit der historischen Realität nur wenig zu tun hat.

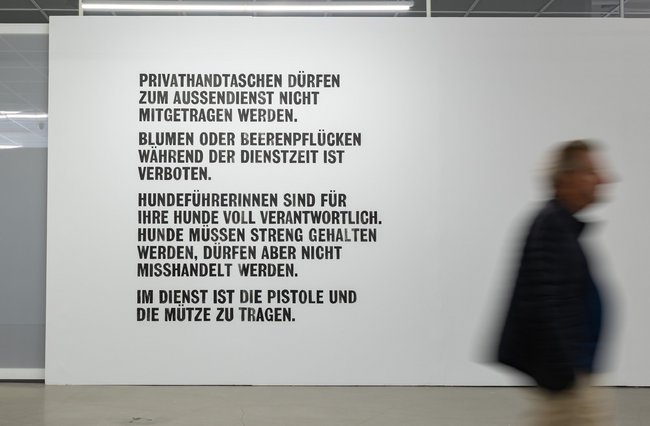

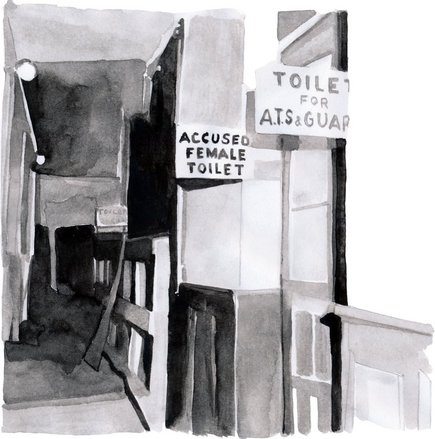

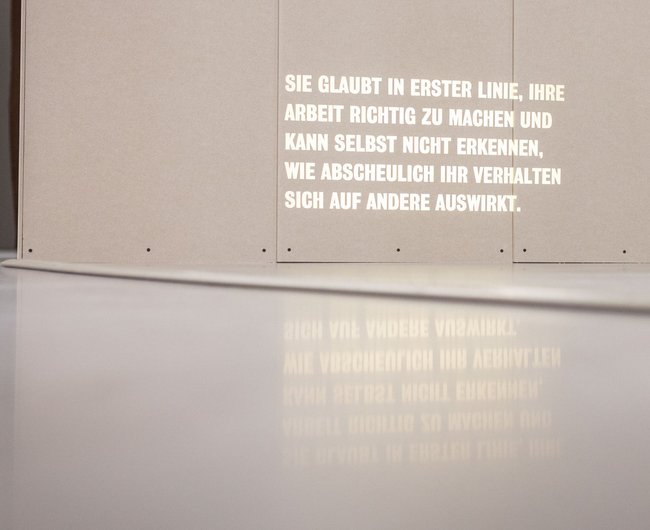

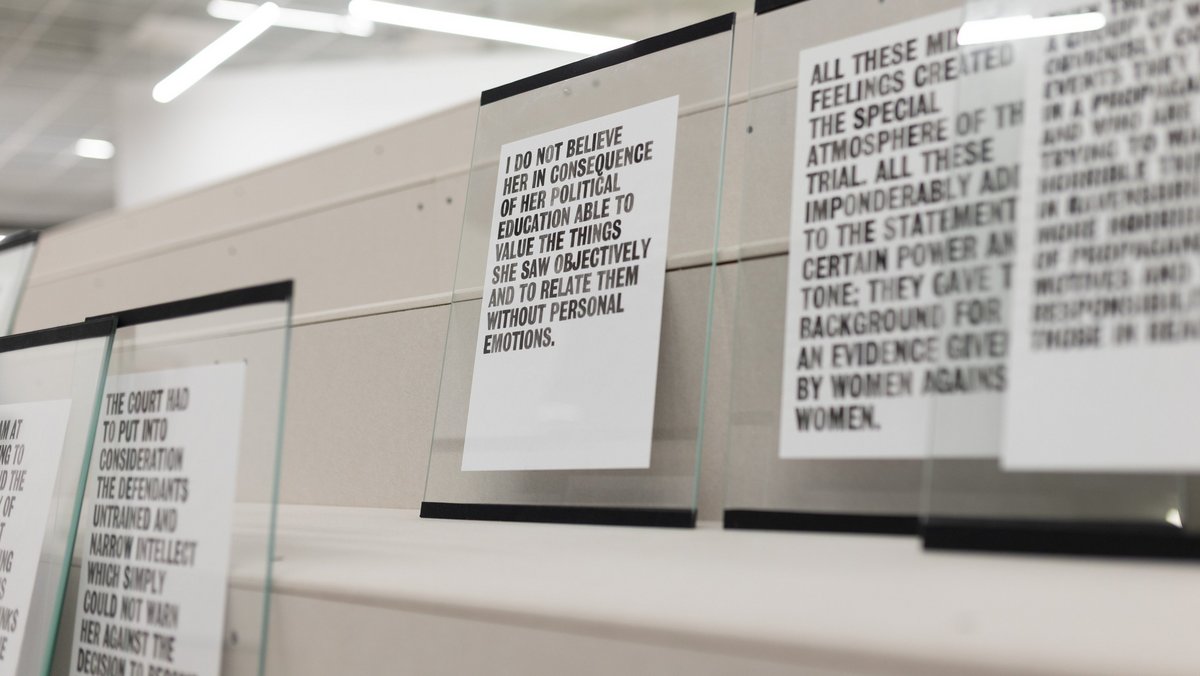

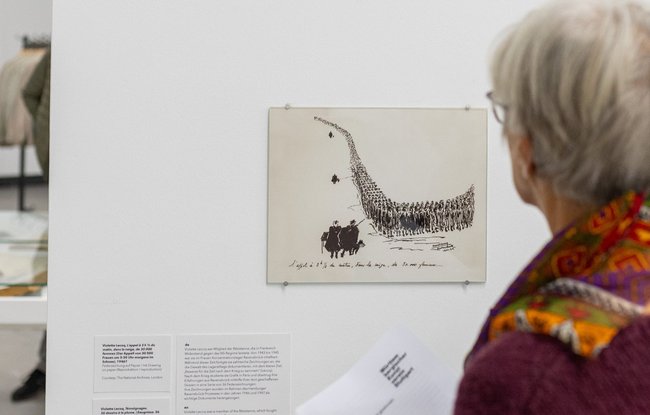

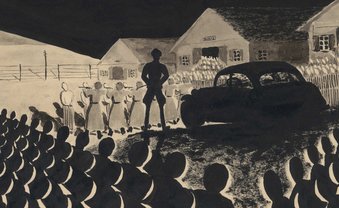

Die französische Künstlerin Dominique Hurth hat sich jahrelang mit den Aufseherinnen des größten Frauen-Konzentrationslagers Ravensbrück in der Uckermark beschäftigt, angestoßen durch ihre Bekanntschaft mit einer ehemaligen Inhaftierten. In den wenigen Prozessen, die gegen NS-Frauen geführt wurden, versuchten sie sich als Opfer hinzustellen, die unfreiwillig, aber pflichtbewusst ihren Dienst taten, ohne zu verstehen, was um sie herum vorging. Das waren Schutzbehauptungen, wie Hurths Ausstellung im Württembergischen Kunstverein am Stuttgarter Schlossplatz zeigt.

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!